|

〜〜〜 くらさんのふらっと散歩 〜〜〜 No.018 清澄の里(奈良・高樋町)〜名前に惹かれてふらっと散策 (2007.11) |

||

|

■奈良に「清澄の里」っていうのがある・・・と聞いて、興味深々・・・さっそく清澄くんは調査に出かけた。 |

||

|

|

||

|

■清澄・・・万葉の歌人に「清澄の里」と詠われた奈良・高樋町…そこは昔ながらの田園風景が今なお残るまほろばの里であった。

■大阪から西名阪を経由して天理IC。ふらっと散策だから目的地もガイドも無い。まずは道路の案内板にあった正暦寺へ向かった。

■季節は紅葉真っ盛り、散策客が多かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

■ちょっと雑学 正暦寺(しょうりゃくじ)は、奈良市菩提山町(ぼだいせんちょう)にある寺院。菩提山龍華寿院と号し、奈良と天理の間の山あいに位置する。菩提山真言宗の本山(単立寺院)。「錦の里」と呼ばれ、紅葉の名所として知られる。また、境内を流れる菩提仙川の清流の清水を用いて、初めて清酒が醸造されたという伝承があり、「日本清酒発祥之地」の碑が建つ。 (フリー百科事典Wikipediaより) |

|

|

|

|

■←境内を流れる菩提仙川。この川の水で酒を造ったのかぁ・・・

■左↓屋根の上にシーサーが置いてある???

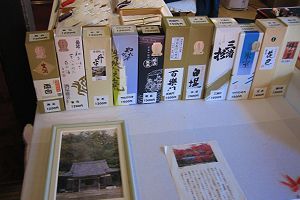

■右↓さすがに日本酒発祥の地である。お寺で酒を販売している。めずらしい取り合わせに感じる。 |

|

|

|

|

|

|

■奈良に都ができたころ官道として開かれた道のひとつで歴史に登場する道では日本最古の道といわれる、奈良から桜井までの約35kmを結ぶ「山の辺の道」。のどかな山里の中を抜けるこの道には、もみじや柿など秋らしい風景が見られる。 案内板に従い、次は「弘仁寺」へ向かった。 |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■ちょっと雑学 弘仁寺は弘仁5年(814年)、嵯峨天皇の勅願で空海を開山とし、空海自刻の虚空像菩薩を本尊として安置したのが起こり。男の子が13になると「十三参り」と言って虚空蔵さんや、文殊さんにお参りするしきたりがあったが、この弘仁寺も古くから十三参りで知られ、2、4、6月の13日には参拝客で賑わうそうである。

■左↓ 赤とんぼが腕にとまった。 ■右↓ この地域はナンテンが多いらしく、真っ赤な実がきれいだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■山の辺の道に沿って「円照寺」に向かう途中に「清澄の里“粟”P」・・・いったい何の事だろう???って寄ってみた。

■左↓ どこかの放送局?が取材にきていた。なんだか有名な場所らしいが・・・後で調べたら、大和野菜料理の店であった。

■右↓ 駐車場から「粟」に行く途中に横穴式古墳があった。これはいったい何なんだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

■再び車に戻り、山の辺の道を「円照寺」に向かった。

■円照寺への入り口に来たが、車での通行禁止。付近には駐車場がない。しかたなく路上駐車〜歩いた。

■↓ 参道を東へ進むと、普門山「円照寺」の黒木の門に突き当たるが、門内は非公開で中へ入ることはできないとの表示・・・ちょっとだけ入ってみた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■ちょっと雑学 「円照寺」は格式の高いお寺で、斑鳩の「中宮寺」、奈良は佐保路の「法華寺」と共に大和三門跡の1つで、代々皇室関係の方が門跡になられ、別名「山村御殿」とも称し、三島由紀夫の絶筆「豊壌の海」に載っている「月修寺」のモデルで、平成7年4月12日に80歳で亡くなられた第10代山本静山(じょうざん)門跡は、昭和天皇の妹君・糸子内親王でした。なお、門内は非公開で中へ入ることは出来ませんが、清められた参道や静かな門前の周辺に尼寺らしい落ち着いた雰囲気が漂い、また、「円照寺」は華道「山村御流(ごりゅう)」の家元でも有ります。(「奈良観光」HPより転載)

■ふ〜ん、そうだったんだ。足を踏み入れた時から「当寺は拝観はいたしておりません」との表示があり、また広大な敷地にもかかわらず手入れされた道などから、格調の高い?敷居の高い?お寺だなぁ・・・って思っていたんだ。

■「清澄の里」、自分の名前のルーツ?に関係あったのか無かったのか・・・結論は「清く澄んだ水」からきている事だけは間違いないようである。 名は体を表す・・・これも間違いはないことを確信した。 なぁんちゃって。 |

||