|

〜〜〜 くらさんのふらっと散歩 〜〜〜 No.015 京都(金閣寺・龍安寺・仁和寺)〜運動不足解消にちょっと散歩 (2007.11) |

||||

|

■運動不足で身体が鈍ってる・・・ふらっと散歩・・・紅葉・・・そうだ!京都に行こう! ・・・ってことで、今回は京都。 とはいうものの京都は見物場所が多く、阪急電車からチョッとの散歩なら清水界隈?。 でも、何度も行ってるしなぁ・・・で、結局メジャーなエリアを選択。 |

||||

|

|

||||

|

|

■阪急から金閣寺に行くには西院からバスに乗れば最短であろう。南茨木から西院までは310円、バスは220円。バスは一日乗車券を買うと500円ということなので西院近辺を探したが、どこで売ってるの?。駅の売店で聞いてみたが、若い兄ちゃんは「さぁ〜・・・」。

■まあ、金閣寺の往復なら大して変わらないか・・・と思い、バス停に行くと混雑状態。来たバスも満員であったが、強引に乗り込んだ。 |

|||

|

■京都市営バス「金閣寺道」で降り、他の観光客とゾロゾロ歩くと金閣寺の看板?があった。 正式名は鹿苑寺(ろくおんじ)と言い、中心となる建築物である舎利殿を「金閣」と呼び、これがあまりにも有名なので、寺院全体を「金閣寺」と通称するそうである。

■金閣寺の入り口からやたらと人が多い!。英語・中国語・韓国語・XX語・・・日本語も方言混じりで拝観券売り場では長蛇の列であった。さすがに世界遺産に登録されているだけのことはある。 (世界遺産は「ふみこの世界遺産」を参照) |

|

|||

|

|

|

|||

|

|

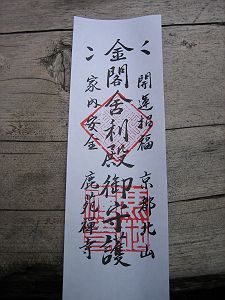

■10分ぐらい並んで拝観券を購入。こちらの拝観券は御札であった。折り曲げてポケットに入れるのも少々気がひける。

■ちょっと雑学 金閣寺は臨済禅宗相国寺派の禅寺であり、相国寺が管理している。 (webkyoto 金閣寺より) |

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

■金閣寺の土産売り場で、売り子が「食べてみてください」といってお盆に乗せた団子を差し出しながら付きまとうので、抹茶だんごと胡麻だんごを試食した。 抹茶だんごは甘すぎる。胡麻だんごのほうが僕好みだった。結局、感想を述べて先を急いだ。

■最初は金閣寺に行って帰るつもりだったが、あまり歩いていない。運動不足解消が目的であるから、もっと歩かねば。と思いながら金閣寺を出ると、道路標識に「→龍安寺」と表示されていた。たしか、石庭で有名なお寺だったかな?。 よっしゃ、行ってみよう・・・今日はふらっと出かけたので、地図もガイドも持たずに来た。どのくらい歩けば龍安寺に着くのだろう?と不安ながら歩きはじめた。 |

||||

|

|

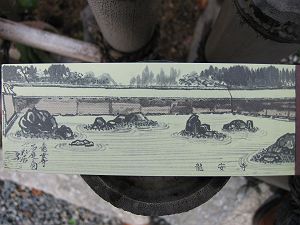

■金閣寺から龍安寺までは約1.5kmぐらいであった。 途中の立命館衣笠キャンパス横の中華料理屋で、ビールとサービス定食を食した。ご飯の量が異常に多かった。 ■ちょっと雑学 龍安寺は、臨済宗妙心寺派の寺院であり。石庭で山号を大雲山と称する。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は細川勝元、開山(初代住職)は義天玄承である。「古都京都の文化財」の一部として世界遺産に登録されている。 (フリー百科事典Wikipediaより) ■←龍安寺の参拝券 |

|||

|

|

|

|||

|

■ちょっと雑学 方丈庭園(史跡・特別名勝)−いわゆる「龍安寺の石庭」である。幅25メートル、奥行10メートルほどの敷地に白砂を敷き詰め、帚目を付け、15個の石を5か所に点在させただけのシンプルな庭である。近世の地誌類には、室町幕府に仕えた相阿弥の作庭と伝えるが、作者、作庭年代、表現意図ともに諸説あって定かでない。室町時代末期の作で特芳禅傑らの優れた禅僧によって作られたものとも伝えられる。 15個の石は、庭をどちらから眺めても、必ず1個は他の石に隠れて見えないように設計されているという。しかし、中の部屋から1ヶ所だけ15個の石すべてが見える位置がある。それは方丈の間の中心であり、15の石の配置は、ここを根元とする「二分岐構造」になっているという。ただし、この程度の面積の庭に15個の石を並べれば、そのうちの一つは隠れて見えなくなるのはむしろ当然のことだとする意見もあり、これを表現意図とする考え方には賛否両論がある。なお、東洋では十五夜(満月)にあたる15という数字を「完全」を表すものとしてとらえる思想があり、15に一つ足りない14は「不完全さ」を表すとされている。また、日本には、日光東照宮の陽明門にみられるように、「物事は完成した時点から崩壊が始まる」という思想があり、建造物をわざと不完全なままにしておくことがある。 (フリー百科事典Wikipediaより) |

||||

|

|

■知足の蹲踞(つくばい) 茶室蔵六庵の露地にある。蹲踞は茶室に入る前に手や口を清めるための手水を張っておく石のこと。 ここの蹲踞には水を溜めておくための中央の四角い穴の四辺に「五・隹・疋・矢」と刻まれているが、四角い穴を4つの漢字の「へん」や「つくり」の「口」として共有すると、「吾唯足知」(われ、ただ足るを知る)となる。なお、一般拝観者が見ることができるのはレプリカである。 (フリー百科事典Wikipediaより) なんだ〜、レプリカだったのかぁ・・・。

|

|||

|

|

|

|||

|

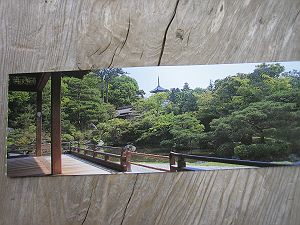

■龍安寺の出口に「→仁和寺」と表示してあった。 ついでに行ってみよう。と思い、再び歩きだした。・・・約800mぐらいで仁和寺の大きな門の前に着いた。

■ちょっと雑学 仁和寺(にんなじ)は、真言宗御室派総本山の寺院である。山号を大内山と称する。正式名称を旧御室御所跡仁和寺という。本尊は阿弥陀如来、開基(創立者)は宇多天皇である。皇室とゆかりの深い寺で、出家後の宇多法皇が住したことから「御室御所」(おむろごしょ)の別名がついた。御室は桜の名所としても知られ、春の桜と秋の紅葉の時期は多くの参拝者でにぎわう。 “古都京都の文化財”の一部として、世界遺産に登録されている。 (フリー百科事典Wikipediaより) |

|

|||

|

|

■ちょっと雑学 仁和寺を訪れる人の目にまず最初に目に入るのがこの二王門である。仁和寺の二王門(山門)は知恩院の「三門」、南禅寺の「山門」と共に京都の三大門と呼ばれている。この二王門は道路から一段高いところに建てられているため雄大さが一層協調されている。この二王門は江戸時代の寛永14年(1637年)から正保元年(1644年)にかけて建てられた。 (webkyoto より) |

|

||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

■↑季節はずれの桜(サクラだと思うが・・・)

■←参拝券 境内は無料だが、下記の御殿の見学に必要であった。

■ちょっと雑学 仁和寺御殿は仁王門から中門に至る参道の西側に位置する仁和寺の本坊で、宇多法皇の御所があった辺りに建つ。宸殿は近世初期の皇居・常御殿を移築したものであったが、1887年(明治20年)に焼失。現在の建物は明治時代末〜大正時代初期に亀岡末吉の設計により再建されたものだが、庭園とともにかつての宮殿風の雰囲気をただよわせている。 |

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

■仁和寺を出てバス停に向かった。どうやら行ったばかりで、次のバスまで15分ぐらいある。バス停に貼ってあった周辺地図に電車の駅「御室」が近くにあった。 どこに繋がる電車なのかわからないが、駅に行けば分かるだろうと思い、歩きはじめた。

■駅は無人駅であった。自転車に乗って、携帯電話で話をしていた若い僧侶見習い?のような人から声を掛けられた。 僧「何処まで行きますか?」 僕「阪急に繋がる駅なら何処でもいいんだけど・・・」 僧「だったら、カタビラノツジで乗り換えて四条大宮に行けばいいです。終点です。はい。」 |

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

■電車は一両のみのワンマンカーであった。 京福電鉄北野線「御室」から「帷子の辻」で嵐山線に乗り換え、終点四条大宮に着いた。 バスの一日乗車券が買えなくてよかった。

■阪急大宮から準急で南茨木にたどり着いた。 当日はぐっすり眠った。 |

|||