|

|

|

|

��A�����N�i���{�̂P�O�O����j

|

|

40. �R����

(�É����O���s) ���̎j��

�R����́A�ɓ����c���S�ɂ������������R���ł���B

�i�\�N��(1558�N�`1570�N)�ɏ��c����̎x��Ƃ��āA�k�����N�ɂ���Ēz�邳�ꂽ���A1590�N�̖L�b�G�g�ɂ�����c�������̍ۂɖL�b�G��������R���ɍU������A�킸�������ŗ��邵�p��ƂȂ����B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g�͏隬���̈ē��̐������Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

�ȉ��������ɂ���}�������͏�̃}�b�v�̔ԍ��ł��B

|

|

�O�̊ۖx�i�C�j�B

���̖x�ƈႢ�A���R�̒J�𗘗p�����x�ł��B

|

|

|

���E�x�B

��x�̖x��ɓy����ċ�悵�����x�ł��B

|

|

|

���E�i�H�j����͕x�m�R�����ꂢ�Ɍ����܂����B

|

|

|

���m�ۖx�B

�R����̌����́u��q�x�v�B���x�G�ɂ��A���b�t���̖Ԗڂ̂悤�Ȍ`�ɂ����x�ł��B

����͎���̂��߂̂��̂ł��B�x�̓����ɓG���N�������ꍇ�A�x�Ɏd�������ƁA�G���͎d���`���Ȃ���ړ����邩�A�d�����艺�肵�Ȃ���ړ����邵���Ȃ����߁A������_�����Ă悢�Ƃ����킯�ł��B

|

|

|

|

|

|

���m�ہi�I�j�B

���Ɍ����鍂���Ȃ��Ă���ꏊ�͌�����B

|

|

|

�����E�i�J�j

���Ɍ����鋴�͓�̊ۂ̓����B

|

|

|

��̊ہi�K�j

|

�{�ہi�N�j

|

|

�V���i�M�j

|

�k�m�ہi�L�j

|

|

�k�m�ۖx�B

��������2m�ȏ㖄�܂��Ă��܂��Ă��邻���Ȃ̂ŁA�[���x���������Ƃ��킩��܂��B

|

|

|

�Ѝ�(��������)�o�ہB

1588�N�A�L�b�G�g�Ƃ̐킢�ɔ����āA�}���呢��ꂽ�o�ۂł����A�������̂����ɐ킢���n�܂蔼���ŗ��邵�Ă��܂��܂����B

|

|

|

��m�x�i�A�j�B

����������ꂢ�Ȑ��x�ł��B

|

|

|

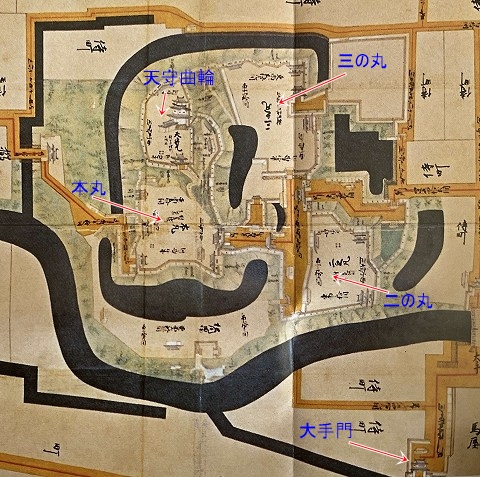

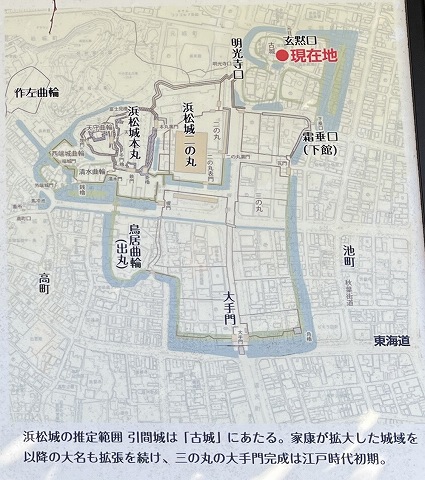

41. �x�{��

(�������s)

�x�{��́A�x�͍����{�S�ɂ���������ŁA�ʖ��{����Ƃ�������B

1582�N�ɐD�c�E���쐨�͂ɂ�蕐�c�����ŖS���A�x�͓͂���ƍN���̗L�����B1585�N���瓿��ƍN�ɂ��A�x�{��͋ߐ���s�Ƃ��Ēz�邵������A1586�N�ɉƍN���A���g��17�N�߂��������]���l���邩��x�{��Ɉڂ����B���̌�1590�N�A�ƍN�̊֓��ڕ����s���A�x�{��ɂ͖L�b�n�喼�̒����ꎁ�����邵���B

�]�ˎ���ɓ���ƉƍN�ٕ̈��Ƃ�����������M�����x�{���ƂȂ����B1607�N�x�{��̊g���H�����J�n���A���R���G���ɏ����䏊�ƂȂ����ƍN���ڂ�Z�B

�ƍN�̑�\�q�E���엊��i��̋I�ɔˎ�j��G���̑��q�E���쒉�����x�͔ˎ�ƂȂ������A1632�N���������S���n��͖��{�����̂ƂȂ�A�����܂ŏx�{��オ�u���ꂽ�B

�����ɓ������̌������j�p����A��O�͌R�����u������x�����߂�ꂽ�B���A�{�ۂƓ�̊ۂ͏x�{������Ƃ��Đ�������Ă���B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%BF%E5%BA%9C%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g�͏�LWikipedia�ȊO�ɁA�������̈ē��̐������Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

�F(����)�E�Ɠ����i�����j�B

|

|

|

�����i�����j�B

��̊ۂ̓����Ɉʒu����A���x�ɉ˂��铌��勴�ƍ����A�E��A�삨��ѐ��̑����E�ō\�������u���`��v�ł��B

|

|

|

�{�ۖx�B

���x�ɂ�����܂����A��������ɖ��߂�ꂽ���̂����@����A�ۑ�����Ă��܂��B

�Ί_���ł����݂͂��ƌĂ��ςݕ��B

|

|

|

��(�Ђ�����)�E�i�����j�B

|

|

|

�Ί_�̍���B

�ƍN����䏊�Ƃ��ďx�{�ֈڂ�Z�ލۂ̏x�{��̊g���H�����V�������ōs���A�Ί_�̍H����S�������喼��E�l�̈��܂�Ă��܂��B���̍���̐��Ǝ�ނ�300�ȏ゠��A150��ނ𐔂��邱�Ƃ��ł��邻���ł��B

|

|

|

�x�͏�̓V���1635�N�ɏĎ�������͓V��䂾�����c���Ă��܂������A1896�N�ɓV���͎���A���̓y���Ŗ{�ۖx�����ߗ��Ă��܂����B2016�N���n���ɖ��v���Ă���V���Ί_�̎c���Ȃǂׂ邽�߂Ɂu�V��䔭�@�����v���s���Ă��܂��B

|

|

|

�x�͏�̓V���3�Ă��܂����B

1��ڂ͉ƍN���l������ڂ����V������1589�N�ŁA2��ڂ͉ƍN����䏊�ƂȂ��č]�˂���x�͂Ɉڂ�Z�c�����ł��B�c�����Ɍ��Ă�ꂽ�V��͊�����܂��Ȃ��Ď��������߁A1608�N�����ɍČ�����܂����B

�c�����̓V��͓�k68m�w����61m�̓��{��̑傫���̓V���ł��B

|

|

|

�쐼���̐Ί_�͒n�k�ŕ���A�ςݒ����Ă���Ǝv���邻���ł��B

�����̎ʐ^�̖k�ʐΊ_�͐ςݒ����̐Ղ������Ȃ����߁A�z�铖���̐Ί_�ł���\�������������ł��B

|

|

|

�̃R�[�������͌c�����̐Ί_�ŁA�Ԃ̃R�[�������͓V�����̐Ί_�B

�V��������ʐς�����A�c�����͑ł����݂͂��ւƐi�����Ă���̂��킩�邻���ł��B

|

|

|

�V�����̍���O�̐Ԃ̃R�[���̏ꏊ�����肩��́A����������ʂɏo�y���������ł��B

�܂��V�����̓V����������͍�����̈�\��╨����������Ă��܂��B

|

|

|

�������ՁB

��̊ۂ֓��鐼���̏o�����ł��B

|

|

|

������唭�@�������s���Ă��܂����B

|

|

|

���x�B

���x�Ɠ��ӈȊO�̊O�x�͂قڍ]�ˊ��̎p���c���Ă��܂��B

|

|

|

42. �|���

(�É����|��s) �d�v�������E���̎j�ՁE�ؑ������V��

�|���́A���]������S�ɂ��������R��ł���B

�������㒆���ɍ��쎁�z���̒���ގ��ɂ���Ēz���ꂽ�Ƃ���A���������s�̍\���̊�{�I�ȕ����́A����ƍN���֓��ڕ���ɓ��n�ɓ��������R����L�ɂ����̂ł���A�V������Ă�ꂽ�B

1568�N����ގ��̎�N���쎁�^�����c�M���Ɠ���ƍN�̋������ɂ����A�x�{����|���ɓ������т��B���N����ގ��͎��^�̐g�̈��S���ƍN�ɕۏ��Ă��炤���ƂŊJ�邵�A�|���͓��쎁�̗̗L�ƂȂ����B���쎁�̐퍑�喼�Ƃ��Ă̏I���̕���ƂȂ�����ł�����B

�]�ˎ���ɓ���ƁA��L�͓y���ֈڕ�����A�|���ɂ͑����̕���喼�����������A�ŏI�I�ɂ͑��c��(���c����ꑰ�̌n��)������A���x����̏C�z���s���Ă���B�Ƃ��낪�A������1854�N���ɁA���C�n����т��n�k���P��(�������C�n�k)�A�|�����V����܂ޑ唼�̌������|���B���̂Ƃ��A�������ł����̊ی�a��1861�N�܂łɍČ����ꂽ���A�V��͍Č�����邱�Ƃ͂Ȃ������B

�����ɓ���p��ƂȂ茚���͓P�����ꂽ�B1861�N�ɍČ����ꂽ��̊ی�a�͈ڒz���ꂽ���A��Ɍ��̏ꏊ�Ɉڂ���A�]�ˎ���̌�a�����̂܂隬�Ɏc���Ă���4�̏�̂����̂P�ƂȂ��Ă���B�܂��V�炪1994�N�ɐ�㏉�ƂȂ�ؑ��ŕ�������Ă���B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%9B%E5%B7%9D%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g�͏�LWikipedia�ȊO�ɁA���鎞�̃p���t���b�g�y���|����z�[���y�[�W���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

��������B

�����̈ʒu���50m�k���ɕ�������Ă��܂��B

|

|

|

����ԏ��B

�����Ɍ��Ă�ꂽ�������ڒz���Ă��܂��B

|

|

|

��苴���猩���|���V��B

����Ɍ�����̂͑��ۘE�B

���̋t��(��������)�͊O�x�̖�ڂ�S���Ă��������ł��B

|

|

|

���ۏ�G�}�̊|���B

���ۏ�G�}��17���I���ɓ��얋�{���e�n�̏鎝���喼�ɖ����Ē�o�������A����I�ȕ`�ʂ̏�G�}�ł��B

�{�ۂƂ͕ʂɓV��ȗւ�����A�V�炪���Ă��Ă��܂��B

�`�摜�̓p���t���b�g���`

|

|

|

�G�}�����ɍ쐬���ꂽ��v���͌^�B

|

|

|

�l����(���������)�B

�G�}�ɕ`����Ă������������̂ł��B

|

|

|

�V��B

3�d4�K���]�O�^�V��ł��B

�|���ɏ��߂ēV���z�����͎̂R����L�ł������A1604�N�̑�n�k�œ|��1621�N�ɍČ�����܂����B�������A1854�N�̒n�k�ɂ��Ăѓ|�A���̌�͍Č�����܂���ł����B

1994�N�Ɏs����n����ƂȂǂ���10���~�̕�����W�߂āA���{���̖ؑ������V��Ƃ��čČ�����܂����B

�������G�}�̎c���Ă���1621�N�̍Č��V��ł͂Ȃ��A�����̂Ȃ�����V����Ƃ������ƂŁA�R����L���|���̓V��Ɠ��l�̎p�Ɍ��Ă��������m����Q�l�ɂ����O�ςɂȂ��Ă��邻���ł��B

���ۘE�B

1854�N�̑�n�k�Ȍ�Ɍ��Ă�ꂽ�A�鉺�Ɏ���m�点�邽�߂̑呾�ۂ��[�߂Ă������E�ŁA�O�̊ۂ���{�ۂɈڒz����Ă��܂��������ł��B

|

|

|

|

|

�V�炩�猩����̊ی�a�B

|

|

|

��̊ی�a�B(���̏d�v������)

��̊ی�a���c���Ă���̂�������Ɗ|���݂̂ł��B�Ȃ��A���m������z���͖{�ی�a���������Ă��܂�

|

|

|

�|����a�́A�V���E�����ΖʂȂǂ̔˂̌��I���T�̏�A�ˎ�̌��@�A�˓��̐����������ǂ�����Ƃ���3�̋@�\�����킹�������{�݂ł��B

�`�摜�̓p���t���b�g���`

|

|

|

�|����a�͎�������Ȃ鏑�@���ŁA�����͂��ꂼ��̗p�r�ɉ�����20�����ɕ�����Ă��܂��B

�ʐ^�͔˂̌��I���T�̏�ł��鏑�@���ł��B

|

|

|

�ˎ�̋��ԂƂ��Ďg��ꂽ���͘F���̊Ԃ̓V��B

�ˎ呾�c�Ƃ̋j�[��Ƒ֖�̓L��(���Ԃ��)�䂪�����Ă��܂��B

|

|

|

��̊ی�a�̒납�猩�グ���V��B

|

|

|

|

|

��B�����N�i�����{�̂P�O�O����j

|

|

145. ��������

(�É������Îs) ���̎j��

|

|

|

|

|

146. �z�K����

(�É������c�s) ���̎j��

�z�K����́A���]���Y���S(�͂��炮��)�ɂ������퍑����̎R��ł���B

�퍑�喼���쎁�̖ŖS��A�x�͕͂��c���ɁA���]�͓��쎁�̏��̂ƂȂ����B�������A�Ԃ��Ȃ������͑����悤�ɂȂ�A1573�N�M���̌���p�������c���������]�̊l���̈�Ƃ��āA�q�V����n�̐�[�ɐz�K�����z�邵���B

1574�N���c�M���E�����Ɠ���ƍN�����������D����J��L�������V�_��c�����蒆�ɂ������A1575�N���E�݊y�����̐킢�ŕ��c�����s���Ɠ���ƍN�͔��]�ɓ]���āA1�����]��̍U�h��̏㗎�邵�A�z�K����͓��쎁�̂��̂ƂȂ����B���̍ہA�ƍN�͖q���ƌď̂����߁A���Ƃ��č��쎁�^����ꂽ��1�N�ʼn�C����A���̌�͏�Ԃ�u���q�������C�����B

1582�N���c�����ŖS����ƁA���̑��݈Ӌ`������A1590�N�ɔp��ƂȂ����B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E5%8E%9F%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g�͏�LWikipedia�ȊO�ɁA�������̈ē��̐������Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

�ƍN����̐z�K����B(���蕜���})

�z�K���隬�̌��݂́A���z���͎c���Ă��Ȃ����̂́A�x�E�ȗցE�n�o�Ȃǂ̈�\���͂�����Ǝc���Ă��܂��B

���ɁA�o�����ł���u�Ռ��v�̊O���ɖx���u�ĂĐ݂���ꂽ�����ȋȗւł���n�o�́A���c���̏�ɑ��������锼���^�́u�۔n�o�v�Łu�۔n�o������Ȃ�z�K����v�ƌ�����قǂ�������c���Ă��܂��B�����A�z�K����̊۔n�o�́A���c���̒z�鎞�ł͂Ȃ��A��ɓ��쎁�̑���C���ɒz�����ꂽ���̂������ł��B

�`������T�C�g��т��Q�Ɓ`

�K�C�_���X�Z���^�[�ɓW�����Ă������W�I���}�B

�n�o�ɓ���R�����āA�O�����x���Ԃɕ��c�R�ƑΛ����Ă��܂��B

|

|

|

|

|

���ȗցB

�����R�̓���c�삪�x�{�ɔz�����ƌc������Đ��]���������b�������A�����̂��߂ɍr�p���Ă����q�����ӂɈڏZ���ĊJ������ɒ����Ƃ������߁A���݂��隬��т͒����ƂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

���k�O�x�B

|

|

|

��̋ȗ֒��n�o�B

�����^���Ƃ������Ƃ��킩��܂��B

��������Ԃ悭�۔n�o���킩��ꏊ�Ȃ̂ł����A�����H�������T����n�܂�A�O�����x�����猩�邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂��c�O�B

|

|

|

���p���t���b�g�̎ʐ^���

|

|

|

��̋ȗ֒��n�o����y���ő����k�n�o���B���Ă��܂��B

|

|

|

��̋ȗ֖k�n�o�̖�B

���@�����Ŋm�F���ꂽ��̑b���畜�����������ł��B

|

|

|

��̋ȗցB

��k315m�A����75m����܂����B

|

|

|

��̋ȗւ��d��y�ہB

���ނ�̌������̐���オ�����Ƃ���ł��B

|

|

|

�{�ȗցB

|

|

|

�{�ȗւ̔w�ʂ͑���ŁA�������Əx�͂̍��ł��B

����ɕx�m�R�������܂��B

|

|

|

���x�B

|

|

|

147. ���V�_��

(�É����|��s) ���̎j��

|

|

|

|

|

148. �l����

(�É����l���s) �s�̎j�ՁE�͋[�V��

�l����̑O�g��15���I���ɒz�邳�ꂽ�g�n��ł���A�z�鎞�̏��͕s���ł���B16���I�O���ɂ͍��쎁�x�z���̔є��������߂Ă����B����ƍN��1570�N�ɕ��c�M���̐N�U�ɔ����邽�߁A�{���n���O�͍����肩�牓�]���g�n�ֈڂ��A�l����Ɖ��̂��ď��̊g������C���s���A�鉺���̌`����i�߂��B

1573�N�́u�O�������̐킢�v�́A���c�M�������̏���U�߂�f�U��������Ȃ��炱�������悤�ȍs�R�����ĉƍN���������Ƃ����������ɂȂ����B�ƍN�͕l���邩��ł��ďo�����A���c�R�ɑ�s���i���ƍN���������ɐ��O�܂Œǂ��l�߂��A�l����֓����A�����B

1586�N�ƍN�͕l������x�{�ɖ{�����ڂ��A�G�g�̉Ɛb�x�������ݏ邵�����A�]�ˎ���ɓ���ƕ���喼�����X�Ə��ƂȂ�A��������ɍ]�˖��{�̏d�E�ɂ������Ƃ���u�o����v�Ƃ���ꂽ�B

�����ɓ���p��ƂȂ�j��A�隬��1950�N�Ɂu�l��������v�ƂȂ�A1958�N�ɓS�R���N���[�g���̖͋[�V�炪���Ă��Ă���B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%9C%E6%9D%BE%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g�͏�LWikipedia�ȊO�ɁA�l��������z�[���y�[�W���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

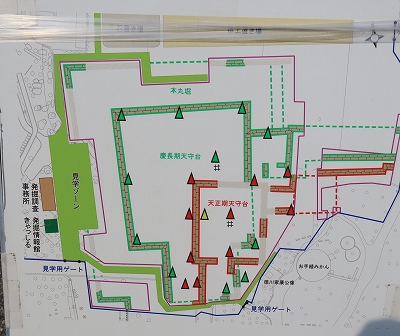

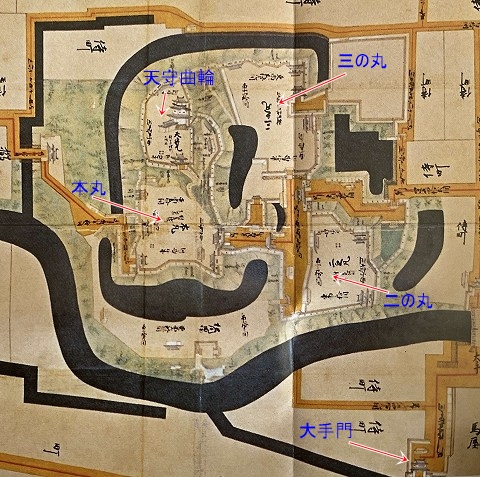

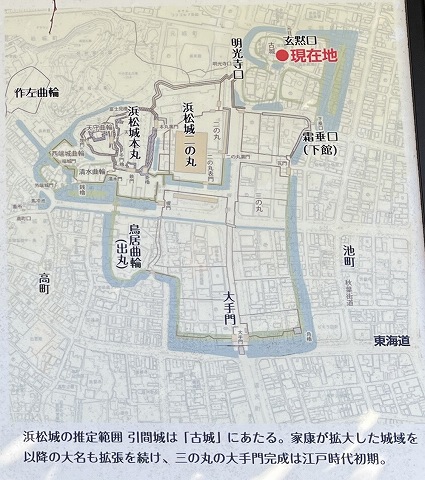

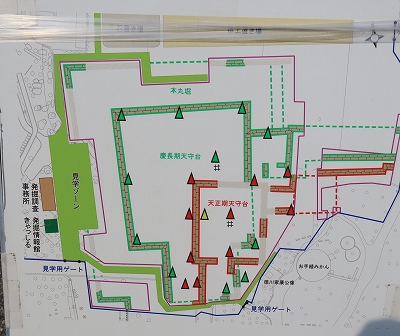

�l����͐��k�̍ō����ɓV��ȗցA���̓��ɖ{�ہA��̊ہA����ɓ���ɎO�̊ۂƁA�قڈ꒼���ɕ��ԁA��s���̕��R��ł��B

�V��ȗւ͊��S�Ɏc���Ă���A�{�ۂ̔����͕l��������ƂȂ�A�c��͕l���s�����ɂȂ��Ă��܂��B��̊ہA�O�̊ۂ͎s�X�n�����Ă��܂��B

�ʐ^�͖{�ۂ��璭�߂��V��ȗցB

|

|

|

�V���B

16���I���Ɍ��Ă�ꂽ�E��ŁA�p�鎞�܂ő������A2014�N�ɕ������܂����B

��ʐς��̐Ί_�������������B

|

|

|

������͝��ߎ葤�ɂ��閄��B

|

|

|

�͋[�V��B

�x���������16���I���ɓV��䂪����ꂽ���߁A�V������Ă�ꂽ�Ɛ��@����邪�A�]�ˎ���ɂ͊��ɓV��͂Ȃ������̂œV�炪���������͖��炩�ɂȂ��Ă��܂���B���̂��߁A�����V��ƕl���s�̈ē��ɂ͂���܂����A�͋[�V��Ƌ敪����܂��B

��ʐς݂ɂ��V���͑n�������̎p���悭�c����Ă��邻���ł��B

|

|

|

�V�炩�猩���V���B

|

|

|

�V�炩�猩���{�ہB

|

|

|

�x�m���E���猩���V��ȗցB

|

|

|

�g�n��ՁB

���݂͉ƍN���J�铌�Ƌ{�ɂȂ��Ă��܂��B

�g�n��͖L�b�G�g�ɂ��䂩�肪����A�G�g�͉g�n��������є����̔z���ł��鏼������16����3�N�Ԏd���A�l���ʼn߂����Ă��������ł��B

|

|

|

|

|

��C�����N

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|