11 埼玉県

|

日本100名城 |

||||||

|

続日本100名城 |

118. 忍城 |

119. 杉山城 |

120. 菅谷館 |

|

■Aランク(日本の100名城) |

||

|

18. 鉢形城 (埼玉県寄居町) 国の史跡 鉢形(はちがた)城は武蔵国鉢形にあった、戦国時代の連郭式平山城である。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%A2%E5%BD%A2%E5%9F%8E# |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

|

||

|

外曲輪。 |

|

|

|

深沢川。 |

|

|

|

荒川。 |

|

|

|

二の曲輪。 |

|

|

|

二の曲輪と三の曲輪(奥)の間にある堀。 |

|

|

|

二の曲輪(右)と三の曲輪(左)の間の堀と土塁。 |

|

|

|

堀と角馬出(右)。 |

|

|

|

二の曲輪南側の馬出。 |

|

|

|

三の曲輪。 |

|

|

|

虎口。 |

|

|

|

復元四脚門。 |

|

|

|

復元石積土塁。 |

|

|

|

本曲輪。 |

|

|

|

本曲輪から見た荒川。 |

|

|

|

19. 川越城 (埼玉県川越市) 県の史跡 川越城は武蔵国入間郡にあった比高5〜6mの平山城で、1457年に扇谷上杉氏の命により太田道真、太田道灌父子によって築かれた。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

|

||

|

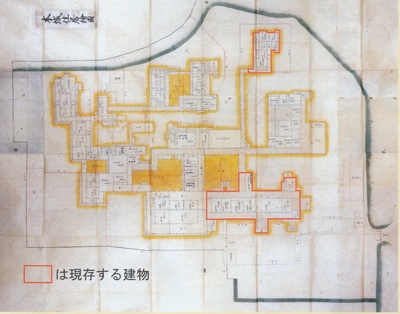

本丸御殿。(県指定有形文化財) |

|

|

|

当時は16棟、1025坪の規模をもっていましたが、明治に入ると廃城令で多くの建物は解体され、現在残る建物は玄関・大広間部分と家老詰所のみとなっています。 〜画像はパンフレットより〜 |

|

|

|

玄関。 |

|

|

|

大広間。 |

|

|

|

御殿廊下。 |

|

|

|

家老詰所。 |

|

|

|

家老詰所内部。 |

|

|

|

富士見櫓跡。 |

|

|

|

中ノ門。 |

|

|

|

中ノ門堀跡。 |

|

|

|

三芳野神社。 |

|

|

|

そのため「行きはよいよい、帰りは怖い……」と歌われる童謡「とおりゃんせ」の舞台と言われています。 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

118. 忍城 (埼玉県行田市) 県の史跡・復興天守 |

||

|

|

|

|

|

119. 杉山城 (埼玉県嵐山町) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

120. 菅谷館 (埼玉県嵐山町) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||