|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

53. 二条城

(京都府京都市) 国宝6棟・重要文化財・国の史跡・三大平城

★世界遺産★

1601年徳川家康が二条城の築城を命じ、1603年現在の二の丸部分が完成し徳川家康が入城した。

大坂冬の陣・夏の陣では、徳川方はここから出陣し、その後徳川家光が拡張し1626年に本丸、天守閣が完成し現在の規模になった。

しかし1634年に家光が入城したのを最後に幕末まで200年以上放置され、天守閣や本丸も焼失した。

幕末の1863年に14代将軍徳川家茂が上洛し入城するために修復され、15代将軍徳川慶喜は1866年城内で将軍職を継ぎ、そして1867年には二の丸御殿大広間に重臣を集め、大政奉還の意思を発表した。

1884年には皇室の別邸となり、1939年に京都市へ下賜された。さらに1994年世界遺産に登録された。

(二条城HP参照)

https://nijo-jocastle.city.kyoto.lg.jp/

|

|

取材:文子

|

|

|

東南隅櫓。(国の重要文化財)

|

|

|

唐門。(国の重要文化財)

|

|

|

国宝二の丸御殿の車寄。

|

|

|

本丸御殿。(国の重要文化財)

江戸時代に焼失し再建されることがなかったが、明治になり京都御所にあった桂宮御殿を移築し本丸御殿とした。

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

158. 福知山城

(京都府福知山市) 市の史跡・外観復元天守

福知山城は1579年に丹波を平定した明智光秀が、由良川に対して伸びる丘陵を中心に築城された平山城である。

築城後光秀は、娘婿である明智秀満を城代としこの地の統治を任せた。

1582年の光秀滅亡後、福知山城は一時的に羽柴秀長(秀吉の弟)が管理し、その後城主が度々変わるなか城の改修と増築が進められ、大天守・小天守連結式の現在の福知山城の姿は、江戸時代初期にはほぼ完成していたと考えられる。そして、1669年に常陸国土浦から朽木稙昌が入って以降は、明治維新まで朽木氏が13代約200年にわたり藩主をつとめた。

1873年の廃城令により天守が取り壊され、建物は払い下げられた。堀や池は、堤や土塁、高台だった二の丸を削った土で埋められ、天守の石垣や銅門番所を残して失われてしまった。1口3000円の寄付を募る「瓦一枚運動」などで5億円以上の寄付金を集め、1986年に外観復元した天守が完成した。

(Wikipediaより転載)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%9F%A5%E5%B1%B1%E5%9F%8E

(福知山城ホームページより転載) https://www.fukuchiyamacastle.jp/

写真のコメントはWikipedia及びパンフレットや福知山城ホームページを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

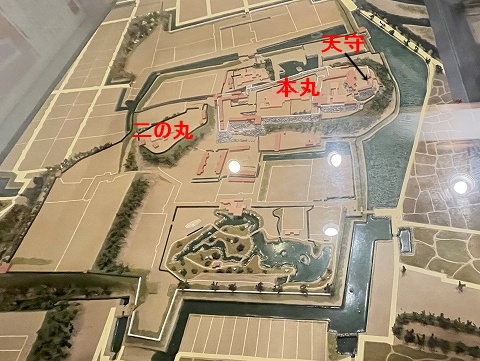

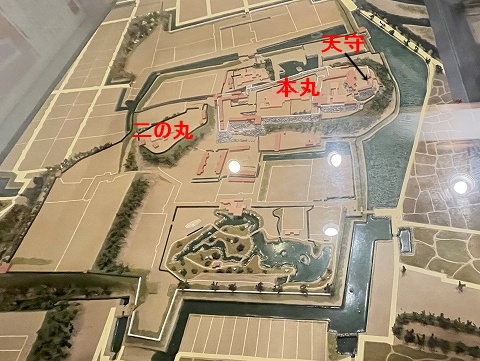

縄張り模型。

川を堀として利用しています。

|

|

|

上の模型図の川側から見上げた天守。

当時はこちら側は崖で登城路はありませんでした。

|

|

|

天守。

大天守・小天守のある複合連結式の望楼型3重4階の天守です。

石垣にはっきりした切れ目があります。これは右側が光秀が築城した当時の石垣で、左側はその後増改築された跡です。

|

|

|

天守。

上の写真の反対側です。

|

|

|

石垣の転用石。

天守台から本丸にかけての石垣は野面積みですが、多くの五輪塔や仏塔の一種である宝篋印塔(ほうきょういんとう)などの石造物が転用石として使われているのも特徴です。

|

|

|

銅門番所(あかがねもんばんしょ)。

二ノ丸の登城口にあった銅門番所は、大正年間に天守台に移築され、天守の再建に伴い再び本丸跡に移転された、福知山城で唯一現存する建物です。

|

|

|

二ノ丸。

本来は本丸と二ノ丸は繋がっていましたが、明治時代に二の丸が削り取られてしまいました。城道は現在住宅地として利用されている二の丸側から通じていました。

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|