39 高知県

|

84. 高知城 (高知県高知市) 重要文化財・国の史跡・現存天守 高知城は、別名鷹城(たかじょう)とも言い、高知平野のほぼ中心に位置する大高坂山(標高44.4m)上に築かれた梯郭式平山城で、山の南を流れる鏡川、北の江ノ口川がそれぞれ外堀として利用されていた。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

|

|

|

|

天守と追手門の構図はこちらがよく見ます。 |

|

|

|

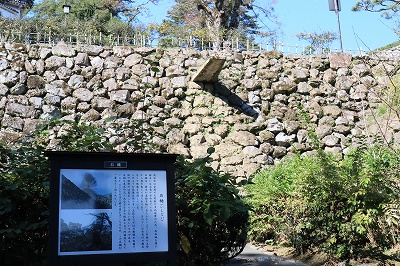

石樋。 |

|

|

|

詰門。(国の重要文化財) |

|

|

|

天守。(国の重要文化財) |

|

|

|

天守と本丸御殿。(国の重要文化財) |

|

|

|

本丸御殿内。 |

|

|

|

天守内から見た詰門。 |

|

|

|

下の写真も含め本丸内の建物もすべて江戸時代のもので、国の重要文化財に指定されています。 |

|

|

|

|

||

|

しゃちほこ。 |

|

|

|

黒鉄門。 |

|

|

|

防御のための鉄剣。 |

|

|

|

野面積の石垣。 |

|

|

|

こちらは、打込ハギの石垣。 |

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

180. 岡豊城 (高知県南国市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||