|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

49. 小谷城

(滋賀県長浜市) 国の史跡・日本五大山城

小谷城(おだにじょう)は、近江国浅井郡の標高約495mの小谷山から南の尾根筋に築かれ、浅井長政とお市の方との悲劇の舞台として語られる山城である。

戦国大名浅井氏の居城であり、堅固な山城として知られたが、元亀・天正の騒乱時、4年にわたり織田信長に攻められ落城した。その後、北近江の拠点は長浜城に移されたために廃城となった。

浅井亮政(すけまさ)が築城し、時期は諸説あるが1523年から1524年が有力である。

亮政の孫長政は織田信長の妹・お市の方を妻として織田家と同盟を結んだが後に決裂して、1570年(元亀元年)6月の小谷城から南に5キロほどの地点で繰り広げられた姉川の戦いでは浅井・朝倉連合軍と織田・徳川連合軍が激突し、織田軍が勝利したものの、信長は小谷城の堅固さを考慮して城攻めを断念した。1573年(天正元年)8月大嶽(おおづく)を攻め落とされ、ここを守っていた朝倉軍は退却し朝倉義景は越前国大野で自刃した。信長は小谷城へ総攻撃をかけ、同年8月29日長政の父・久政自刃、9月1日長政も小谷城内赤尾屋敷で自刃した。こうして小谷城落城、浅井氏は滅亡した。

小谷城は羽柴秀吉に与えられるが、秀吉は琵琶湖から離れた小谷城を嫌い、1575年に北国街道と琵琶湖に面しており港もある今浜に新たに築城して居城とした(長浜城)。そのため小谷城は廃城となった。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%B0%B7%E5%9F%8E

(小谷城戦国歴史資料館ホームページより転載) https://www.eonet.ne.jp/~odanijou-s/index.html

写真のコメントはWikipedia及び城跡内の案内板の説明を参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

|

|

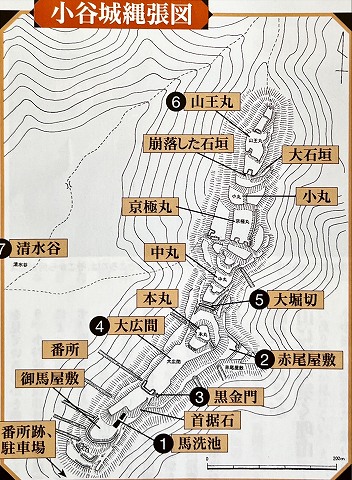

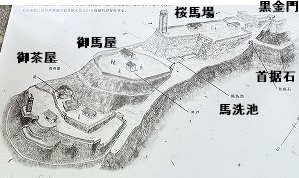

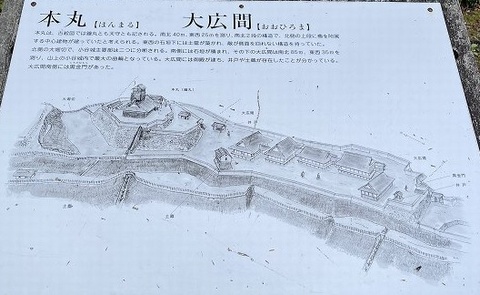

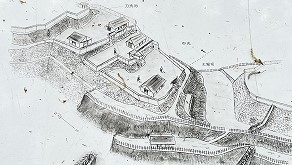

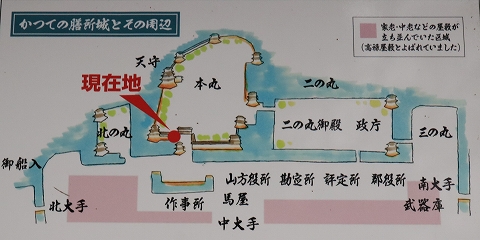

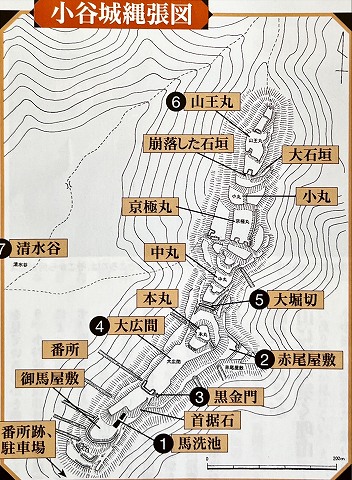

小谷城復元イラスト、縄張図ともに、雑誌「ノジュール」2022年9月号より写真コピーしました。

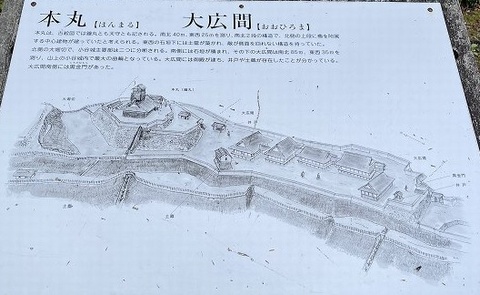

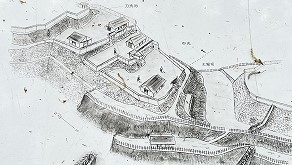

小谷山一帯の尾根筋や谷筋をそのまま活用した南北に長い山城です。城は多くの郭によって構成されており、本丸とその奥に続く中丸との間には深さ5~10メートルほどの堀切があり、主として南北2つの部分に分けることができます。これらの郭を守る形で武家屋敷跡が点在しました。

落城後長浜城の建築資材とするため小谷城は解体されてしまいましたが、山王丸付近に現存する大石垣をみる限り当時としては先進的で大規模な城であったと推察されます。

「クマ出没注意!」ですって!!熊鈴忘れました。。。

|

|

|

番所跡。

小谷城の主郭部への入口で、登城者の検問をした場所です。

|

|

|

見える山が姉川の戦いの際に、信長の本陣であった虎御前山。

琵琶湖に浮かぶ竹生島も見えます。

|

|

|

御茶屋跡。

番所跡の上にある主郭の最先端の郭です。

名称は「御茶屋敷」と伝承されているが、軍事施設でした。

|

|

|

御馬屋跡。

三方を高い土塁で囲まれ、本丸を守るための郭です。

|

|

|

馬洗池。

石組みの池で年中水が絶えなかったそうです。山城で大切な飲料水です。

|

|

|

首据石。

六角氏と内通した今井秀信の首をさらしたといわれる石です。

|

|

|

赤尾屋敷跡。

浅井氏の重臣の赤尾氏の屋敷跡で、本丸東側を取り巻く腰曲輪下にあり3段構造になっていました。長政はここで自刃し、その碑が建っています。

|

|

|

桜馬場跡。

南北に長い郭で、その南西端は信長の本陣があった虎御前山を見張る最適の地でした。

現在、浅井氏及家臣供養塔があります。

|

|

|

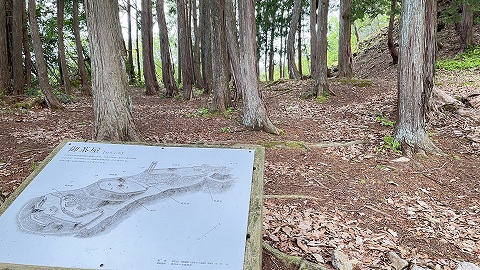

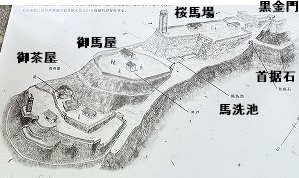

ここまでの郭の位置関係です。

|

|

|

黒金門跡。

両側に巨石を構えた門でした。ここから浅井氏の居住地へ入って行きます。

|

|

|

大広間跡。

千畳敷とも呼ばれる城内最大の郭跡です。

ここにお市の方や三姉妹が住んでいた屋敷があったかと思うと感慨深いです。

|

|

|

本丸下にある石垣。

|

|

|

本丸跡。

構造については不明であるが、何層かの建物があったと想定されています。

|

|

|

本丸と大広間のイラスト図。

|

|

|

大堀切。

|

|

|

中丸跡。

大堀切のすぐ北にある郭で、3段から成っています。

|

|

|

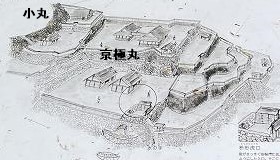

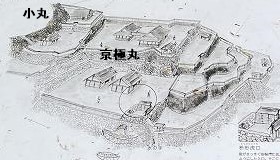

京極丸虎口。

京極丸は京極氏の屋敷があったと伝承されている場所で、京極高次(母は長政の姉・京極マリア、将来の妻は長政の次女・初)がここで生まれたとされます。また、浅井亮政が旧主京極氏を幽閉していた場所だったので京極丸と名づけられたともいわれています。

|

|

|

京極丸跡。

城内では大広間に次ぐ二番目に広い郭です。

|

|

|

小丸跡。

長政の父・久政が引退した後に住んだ所と考えられており、最後籠って自刃した場所です。

|

|

|

山王丸跡。

小谷城で最も高い場所にあります。

最頂部に山王権現が祀られていました。小谷城の詰の丸と考えられています。

|

|

|

山王丸の崩落した石垣丸。

人為的に破壊したんだと思います。

|

|

|

大石垣。

小谷城は石垣が多く使われており、浅井氏の権力の象徴となっていた可能性があるそうです。

|

|

|

50. 彦根城

(滋賀県彦根市) 国宝・重要文化財・国の特別史跡・現存天守

彦根城は、日本の近江国犬上郡にあった城である。江戸時代および1869年(明治2年)の版籍奉還後から1871年(明治4年)の廃藩置県まで彦根藩の役所が置かれた。天守、附櫓及び多聞櫓は国宝、城跡は国の特別史跡かつ琵琶湖国定公園第1種特別地域である。

江戸時代初期、現在の滋賀県彦根市金亀町にある彦根山に、鎮西を担う井伊氏の拠点として置かれた平山城(標高50m)である。山は「金亀山(こんきやま)」との異名を持つため、城は金亀城(こんきじょう)ともいう。多くの大老を輩出した譜代大名である井伊氏14代の居城であった。

明治時代初期の廃城令に伴う破却を免れ、天守が現存する。天守と附櫓(つけやぐら)及び多聞櫓(たもんやぐら)の2棟が国宝に指定されるほか、安土桃山時代から江戸時代の櫓・門など5棟が現存し、国の重要文化財に指定されている。中でも馬屋は重要文化財指定物件として全国的に稀少である。一説では、大隈重信の上奏により1878年(明治11年)に建物が保存されることとなったのだという。

天守が国宝指定された五城の一つに数えられる。姫路城とともに遺構をよく遺している城郭で、1992年(平成4年)に日本の世界遺産暫定リストに掲載されたが、20年以上世界遺産登録は見送られている。

滋賀県下で唯一、城郭建築が保存された。

(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A6%E6%A0%B9%E5%9F%8E

|

|

取材:大倉 (文子による攻城記は「ふみ散歩」にあります)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

51. 安土城

(滋賀県近江八幡市) 国の特別史跡

安土城は、近江国蒲生郡の安土山にあった山城である。

安土城は1576年織田信長によって築城が開始され、六角氏の観音寺城を見本に総石垣で普請された城郭であり、初めて石垣に天守の上がる城となり、ここで培われた築城技術が、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて相次いで日本国中に築城された近世城郭の範となった。

1579年に信長は完成した天守に岐阜城から移り住み、家族も本丸付近で生活し、家臣は山腹あるいは城下の屋敷に居住していたとされる。

しかし、1582年本能寺の変の後まもなくして何らかの原因によって本丸が焼失し、1585年には豊臣秀吉の養子豊臣秀次の八幡山城築城のため廃城となった。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9C%9F%E5%9F%8E

写真のコメントは城址内の案内板の説明や安土城公式サイトを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

|

|

大手道。

当時、幅6mの直線が約180mも続いていたそうで、一般に城の道は敵の侵入を阻むためになるべく細く曲がりくねって作られるため、安土城は軍事拠点としての機能より、政治的な機能を優先させて作られたものと思われています。

|

|

|

伝前田利家邸跡。

大手道沿いには家臣の家があり、何かあったときはすぐ駆け付けられるようになっていました。

|

|

|

伝羽柴秀吉邸跡。

|

|

|

織田信澄邸や森蘭丸邸はここを入るようです。

|

|

|

黒金門跡。

安土城中枢部への入り口です。大きな石が使われています。

|

|

|

野面積みの石垣。

普請を手がけた石垣職人集団「穴太(あのう)衆」はその後、全国的に城の石垣普請に携わり、石垣を使った城は全国に広がっていきました。

|

|

|

二の丸跡にある信長廟。

本能寺の変で自刃した信長の遺体は見つからなかったため、全国各地に供養する墓がありますが、羽柴秀吉は1583年、信長公ゆかりの安土城二の丸跡に太刀、烏帽子、直垂(ひたたれ)などの遺愛品を埋葬してここを本廟としました。

|

|

|

本丸跡。

本丸御殿があった場所で、御殿は天皇の住まいである清涼殿に酷似していることがわかりました。そのため、天皇を迎えるための施設だったのではと考えられています。

|

|

|

天守跡。(安土城では「天主」と記載されています)

今は地下部分を取り囲む石垣と礎石のみしか残っていませんが、五重六階地下一階の天守がありました。

|

|

|

天守の最上階は金色、その下階は朱塗りの八角堂であったとされますが、諸説ありいまだ精確な図面や絵図は見つかっていないため、様々な復元案があります。

近くにある「安土城天主信長の館」に展示してあった復元模型。

|

|

|

1992年のスペイン・セビリア万博で展示された原寸大の5-6階部分。

普通、天守には住まないけれど、信長はこの天守で生活していたと推測されています。

また、城をかがり火で明るくして入場料を取って見学させたとも言われています。現代のライトアップですね。

|

|

|

「安土城郭資料館」に展示してあった復元模型では内部のイメージがわかりやすくなっています。

地下1階から4階までの吹き抜けで、真ん中に宝塔がありました。

|

|

|

天守跡から見る景色。

今は遠くに琵琶湖が望めますが、当時は田んぼではなく湖で、城は琵琶湖に接していました。

|

|

|

摠見寺本堂跡。

安土城築城に伴って、織田信長によって城郭内に建立された寺で、城郭内に本格的な寺院があるのは、安土城だけだそうです。

1854年本堂など主要な建物のほとんどを焼失し、伝徳川家康邸跡に仮本堂が建てられています。なお、安土城址を見学するための入山料は摠見寺が徴収しています。

|

|

|

三重塔。(国の重要文化財)

1454年建立で、安土城築城時に甲賀の長寿寺から移築したものとされています。

消失を免れ、当時の建築物として下の二王門とともに残っています。

|

|

|

二王門。

1571年建立で、楼門と、門内に安置されている木造金剛二力士立像はともに国の重要文化財です。

|

|

|

52. 観音寺城

(滋賀県近江八幡市) 国の史跡・日本五大山城

観音寺城は、標高432.9m、南北に伸びる繖(きぬがさ)山の山上に築かれた、近江守護佐々木六角氏の居城であった山城である。

正確な築城年代は定かではないが、古典『太平記』には、南北朝時代の1335年に、南朝側の北畠顕家軍に備えて北朝の六角氏頼が篭もったという記述があり、そのころには築かれていたと考えられている。ただ、この時はまだ観音正寺を臨戦用の砦として活用していたのではないかと考えられている。

幾度かの改修が実施されたことが、文献や発掘調査などから明らかになっており、1525年には城といえる城郭が完成していたと推定されている。

1532年12代将軍足利義晴を迎えるため大規模な改修を実施、現在の居住性の高い城郭が誕生していたとされている。

1550年前後には鉄砲の出現により、山城に石垣を作り、今日に見られる城構えが完成していたことが発掘調査から確認されている。

1568年、織田信長が足利義昭を擁して上洛の軍を興すと六角氏は敵対し、信長に支城の箕作(みつくり)城と和田山城を落とされると、六角義賢・義治父子は観音寺城から逃げ無血開城し、以後城は廃城になったといわれている。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipediaを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

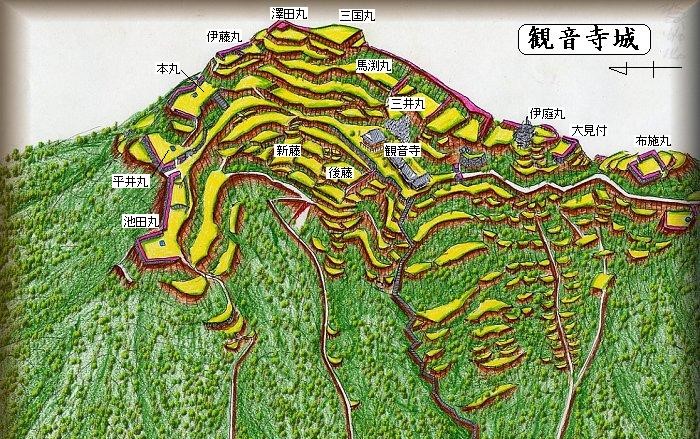

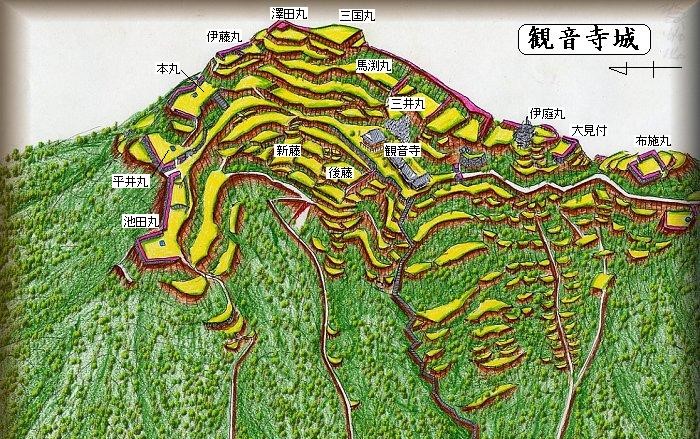

観音寺城鳥瞰図。

この写真は出典さえ明記してあれば二次使用可ということで余湖くんのお城のページより拝借しました。

縄張で最も注目される点は、段状の諸郭が碁盤目状に行儀よく並んでいる箇所が多いことである。もう一つの特徴は、本丸より高い部分の陵稜線上には三国丸を除けばどこにも郭が設けられず、かわりに石塁もしくは土塁の道が走っていることである。

|

|

|

規模こそ日本国内で屈指のものであるが、防備のための城というよりも、権威づけ、政治色の強い城ではあったため、単純な虎口、竪堀などはなく防御施設は貧弱と言われている。

曲輪の名称に、「二の丸」や「三の丸」のような数字ではなく、人の名称が使用されたと伝承されている。これは、六角定頼の時代に家臣団、国人衆の城を破却し観音寺城へ居住させるという、文献上では初めて「城割」を実施したためではないかと推定されている。

観音寺城縄張図。~観音正寺パンフレットより~

|

|

布施淡路丸の石垣。

|

|

|

本丸跡。

ここには「二階御殿」と言われた施設があったのではないかと思われています。

|

|

|

本丸搦め手の虎口跡。

両側の石垣の位置をずらした食い違い虎口になっています。

|

|

|

大手石階段。

安土城の大手道の石段と似ているように思えます。

|

|

|

平井丸の石垣。

|

|

|

平井丸の虎口。

|

|

|

平井丸跡。

平井氏の居館跡と思われ、観音寺城の中でも石垣、石塁の規模が最大の曲輪跡です。

|

|

|

平井丸から落合丸への虎口。

|

|

|

池田丸跡。

石垣で囲まれています。

|

|

|

観音正寺。

今から約1400年前、聖徳太子が人魚のために開基したと伝えられています。

http://kannonshoji.or.jp/

観音寺城はこの観音正寺を中心とした臨時の砦から整備され、鎌倉・室町時代には、六角氏らの庇護を受けおおいに隆盛したそうです。

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

156. 鎌刃城

(滋賀県米原市) 国の史跡

|

|

|

|

|

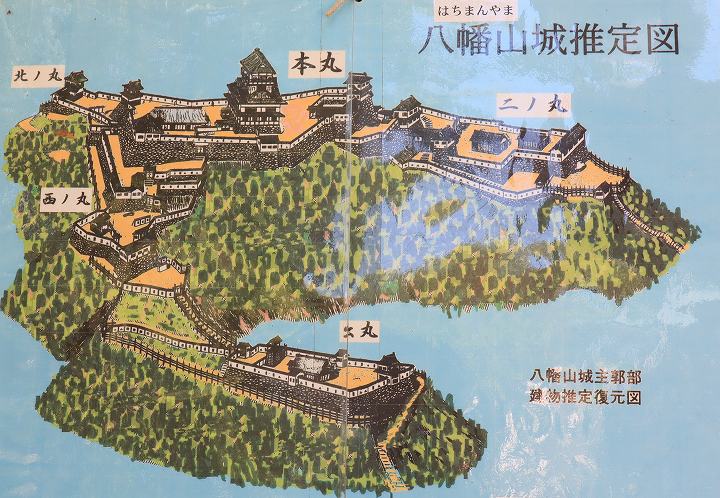

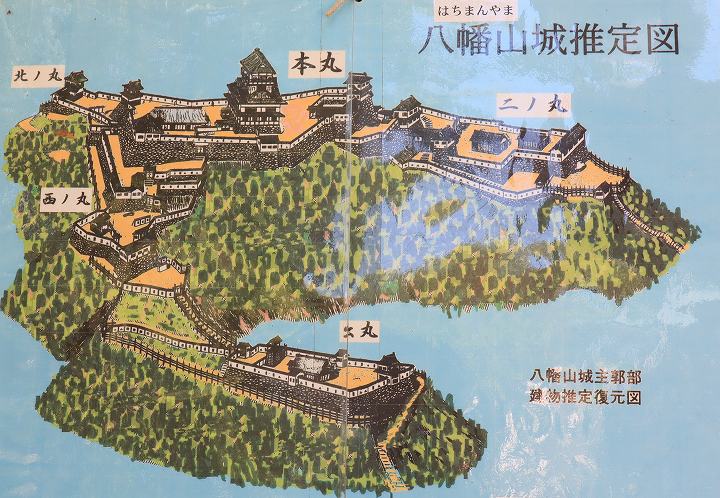

157. 八幡山城

(滋賀県近江八幡市)

八幡山城は、近江国蒲生郡の八幡山にあった山城である。

1582年の本能寺の変後に消失した安土城は、清洲会議を経て三法師(織田秀信)を城主に、織田信雄を後見人として再興することとなった。しかし翌1583年の賤ヶ岳の戦い以降、豊臣秀吉の天下へ移行する中で、1585年秀吉の養子豊臣秀次が近江八幡43万石を与えられると安土城の隣地に八幡山城を築き、安土城の建物や城下町を移築することにした。

1590年秀次は尾張国清洲城へ移封となり、代わって京極高次が2万8千石で入城したが、1595年秀次が切腹させられた事件により八幡山城は廃城となり、京極高次は大津城へ移った。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%B1%B1%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

|

|

二の丸の石垣。

八幡山へはロープウェーで登り、山頂駅のある場所が二の丸跡です。

|

|

|

西の丸跡。

|

|

|

西の丸跡から見る景色。琵琶湖、比良山系が見渡せます。

|

|

出丸跡。

|

北の丸跡。

|

|

北の丸跡からの景色。

安土城のあった安土山と、その向かいには六角氏の観音寺城のあった繖(きぬがさ)山が見えます。

そして琵琶湖の内湖である西の湖が広がっています。

|

|

|

本丸の石垣。

|

|

|

本丸跡に建つ村雲瑞龍寺。

秀次の母(秀吉の姉)が、秀次を弔うために京都に建てた寺で、1961年秀次ゆかりの八幡山に移されました。

|

|

|

瑞龍寺の門が八幡山城の本丸虎口となっています。

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

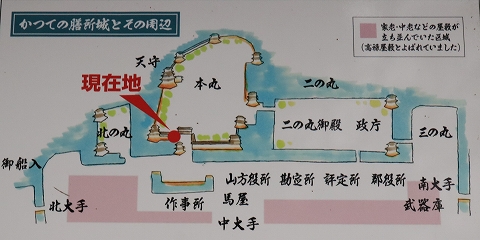

膳所城

(滋賀県大津市) 重要文化財・三大湖城

膳所城(ぜぜじょう)は大津市街の東部に位置し、相模川河口付近にあった膳所崎と呼ばれる琵琶湖に突き出た土地に築かれた水城であり、松江城(島根県)・高島城(長野県)とともに日本三大湖城の一つに数えられる。

徳川家康は、1601年東海道の押さえとして、大津城を廃し膳所崎に城を築かせた。膳所城は江戸城、大坂城、名古屋城など天下普請として江戸幕府が諸大名に号令し築いた城の第一号である。

縄張りは城造りの名手と言われた藤堂高虎に計画させた。湖の中に石垣を築き、本丸西隅に4重4階の天守が築かれた。

築城された年に大津城主戸田一西を3万石で入城させここに膳所藩が成立した。以後、譜代大名の居城となり、戸田氏、本多氏、菅沼氏、石川氏と城主が目まぐるしく変ったが、1651年に再度本多氏が城主となり、13代220年の間、本多氏の居城となり明治維新を迎えた。

新政府の早期実現を望む藩士達により、廃城令の翌日より天守以下の建物の解体・移築が行われた。

現在は完全に陸続きとなった本丸跡は「膳所城跡公園」として整備され、石垣がわずかに残っているほか、門が模擬再建されている。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%86%B3%E6%89%80%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及び城跡内の案内板の説明を参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

陸続きの部分に三の丸を配し、二の丸・北の丸・本丸が琵琶湖に突出する梯郭式の縄張りでした。

1662年に地震があり建造物が倒壊したため、再度城主となった本多氏は、本丸と二の丸の間を埋め立てて本丸を拡張し、それまでの三の丸を二の丸にしました。

|

|

|

模擬門。

|

|

|

膳所城跡公園になっている本丸跡はかなり広いです。

|

|

|

琵琶湖の湖岸にあり、近江大橋がよく見えます。

|

|

|

僅かに残る石垣。

|

|

|

天守跡。

4重4階の天守が建っていました。

|

|

|

本丸大手門。(国の重要文化財)

桃山時代の建築で、膳所城跡公園のすぐ近くにある膳所神社に移築されています。

二の丸から本丸への入口にあった門です。

|

|

|

膳所神社の北門も膳所城の移築城門ですが、どこの門かはわかっていません。

|

|

|

北大手門。(国の重要文化財)

桃山時代の建築で、大津市内にある篠津神社に移築されています。

門は高麗門様式で屋根は本瓦葺きとなっており、旧膳所城主本多氏の立葵紋(たちあおいもん)がみられます。

|

|

|

高麗門という形式は、背面に特色があって、正面の主体部から両方に袖のように直角に屋根が出ているものをいいます。

|

|

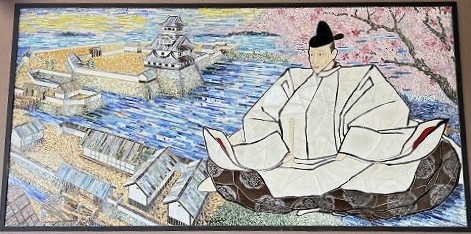

長浜城

(滋賀県長浜市) 復興天守

長浜城は羽柴秀吉が最初に築いた居城である。

1573年に羽柴秀吉が浅井長政攻めの功で織田信長から浅井氏の旧領を拝領した際に、当時今浜と呼ばれていたこの地を信長の名から一字拝領し長浜に改名した。小谷城で使われていた資材や、1558年に火災に遭った竹生島宝厳寺の復旧資材として浅井長政が寄進した材木などを流用し築城を開始した。

1581年、中国遠征で不在であった秀吉のあと、信長は堀秀政を長浜城主に任じた。その後山内一豊が城主になったこともある。この時、1586年の天正地震により城が全壊し、一豊の息女が死亡した。

1606年に内藤信成・信正が城主になるが(長浜藩)、大坂の陣後の1615年に内藤氏は摂津高槻に移封され、長浜城は廃城になった。資材の大半は彦根城の築城に流用された。彦根城の天秤櫓は、長浜城から移したものと伝えられている。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B5%9C%E5%9F%8E_(%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%9B%BD)

|

|

取材:文子

|

|

|

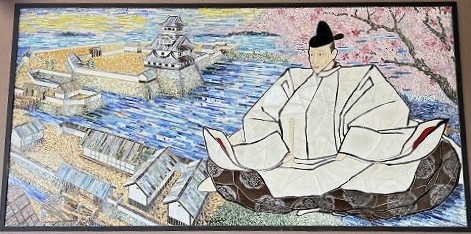

長浜駅にあった絵。ここからもわかるように、長浜城は水城でした。

本丸に天守と御殿があったこともわかっています。

|

|

|

現在の天守は1983年に犬山城や伏見城をモデルにした復興天守で、市立長浜城歴史博物館となっています。

開館時間前だったので入館していません。

|

|

|

太閤井戸跡。

秀吉公の在城時に使われたと伝わる井戸の跡ですが、渇水時しか近くにいけないそうです。

|

|

|

|