|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

26. 松代城

(長野県長野市) 国の史跡

松代城(まつしろじょう)は、信濃国埴科(はにしな)郡にあった平城である。

正確な築城時期は不明であるが、武田信玄と上杉謙信が信濃の覇権を争った川中島合戦で、武田側の拠点として築城されたといわれ、元々は海津城(かいづじょう)と呼ばれていた。

1582年3月の武田氏滅亡後は城主はめまぐるしく変わるが、1622年真田信之が上田城より13万石(分地の沼田領3万石含む)で移封され入城。以後、松代藩の藩庁として明治維新まで真田氏の居城となった。松代城は松代藩の政治の中心となったが、商人たちは善光寺門前から動こうとしなかったため松代城下は商業の中心地にはならなかった。3代藩主幸道の時代1711年に幕命により松代城と名を改められた。

1872(明治5)年廃城となり、跡地は藩士に払い下げられ畑に変えられた。1904年藩士に分け与えられていた土地を真田家が買い取り、本丸跡地を遊園地として開放し、1951年本丸が寄付され公用地となった。2004年太鼓門、堀、石垣、土塁などが復元された。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E4%BB%A3%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

千曲川を背後にした輪郭式の曲輪です。

|

|

|

復元された本丸の表門「太鼓門」。

|

|

|

石垣に囲まれた本丸。

天守はなく櫓が四隅にありました。

1770年に花の丸御殿が造られるまで、藩の政庁及び藩主の住宅である本丸御殿が置かれていました。

|

|

|

復元された千曲川河岸に通じる裏門の「北不明門(きたあかずもん)」。

|

|

|

北不明門の表側。

|

|

|

石垣。

|

|

|

土塁に囲まれた二の丸。

|

|

|

27. 上田城

(長野県上田市) 国の史跡

上田城は信濃国小県(ちいさがた)郡にあった城である。

真田昌幸が1583年に築城を開始した平城であり、真田氏と徳川氏との戦いである2回の上田合戦の舞台になった。関ヶ原の戦いで西軍についた真田昌幸は紀伊国の九度山に配流され、翌1601年に上田城は徳川軍に徹底的に破壊され堀も埋められた。

昌幸の長男である真田信之は関ヶ原の戦いで東軍についたため、上田など真田領は残ったが上田城が破却されていたため元々の居城である上野国沼田城を本城とし、上田城三の丸跡地に屋敷を構えて統治を行い、城下町の整備が行われた。江戸幕府に対して1621年に城の再整備・拡張を申請するが却下され、翌1622年9月には信濃国松代へ転封された。

後は小諸藩より仙石氏が移封され、仙石忠政は1626年に上田城の再建に着手し、本丸には櫓7棟、櫓門2棟、それらを繋ぐ塀が普請された。しかし、1628年彼の死により工事は中断され、これ以上の増築は行われないまま仙石氏の転封および松平氏に藩主家が交代し幕末を迎えた。

明治になり本丸に7棟あった櫓は、一つ(現・西櫓)を残して解体、売却された。1949年移築されていた本丸の南櫓と北櫓が元の位置に復元され、1994年には南櫓と北櫓の間をつなぐ東虎口櫓門と両脇の塀が復元された。

(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%94%B0%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

|

|

|

再訪したので、説明を加えます。

|

|

|

南櫓(左)・北(右)櫓・東虎口櫓門。

|

|

|

真田石。

真田信之が松代城転封にあたり父・真田昌幸の形見として持っていこうとしたところ、微動だにしなかったという言い伝えが残っています。

|

|

|

北櫓。

|

|

|

西櫓。

上田城で江戸時代から現存している唯一の建物で、1626年からの仙谷氏による再建により建てられました。

手前は真田信繁(幸村)像。

|

|

|

土塁に囲まれた本丸跡。

上田城に天守があったのかを確認できる資料はないですが、真田昌幸時代に三重四階建ての天守が存在した可能性はあるそうです。少なくとも江戸時代には天守は造られていません。

|

|

|

上田城南側は千曲川の分流である尼ヶ淵に面し天然の堀となっていました。崖面がもろく崩れやすい性質だったことから築城以来保護対策が行われ、大規模な石垣が設置されています。

西櫓側です。

|

|

|

南櫓側。

|

|

|

|

|

28. 小諸城

(長野県小諸市) 重要文化財

小諸城(こもろじょう)は信濃国佐久郡にあった平山城である。

1487年に大井光忠によって築城されたと考えられている。1554年武田信玄の支配となり、現在の縄張りとして城郭を整備した。武田氏の滅亡後は、織田、徳川と支配が移ることとなる。

1590年、小田原征伐での功労が認められた仙石秀久が5万石で入城した。秀久の改修によって現在のような構えとなり、三重天守も建てられた。しかし、天守は1626年に落雷によって焼失している。城郭は城下町である市街地よりも低地に縄張りされ、市街地から城内を見渡すことができ、このため「穴城」と言われる。

1622年に2代忠政が上田城へ転封となり、その後は松平氏、青山氏、酒井氏などが藩主となったが、1702年に牧野康重が移封された後は国替えは行われず、牧野氏10代康済の時に明治を迎えた。

城跡は、1880年に旧小諸藩士らが、旧三の門から本丸址までの払い下げを受けて取得し、1926年には小諸町が公園とした。現在は市営公園小諸城址懐古園として整備、公開されている。

(こもろ観光局HPより転載) https://www.komoro-tour.jp/spot/castle/kaikoen/

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%AB%B8%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

大手門。(国の重要文化財)

1612年に建てられた門で、明治に入り民間に払い下げられ一部改造されていたものを、創建時の場所に戻し解体修理・復元しました。

城址公園とは線路を挟んで離れた場所にあります。

|

|

|

大手門背面。

|

|

|

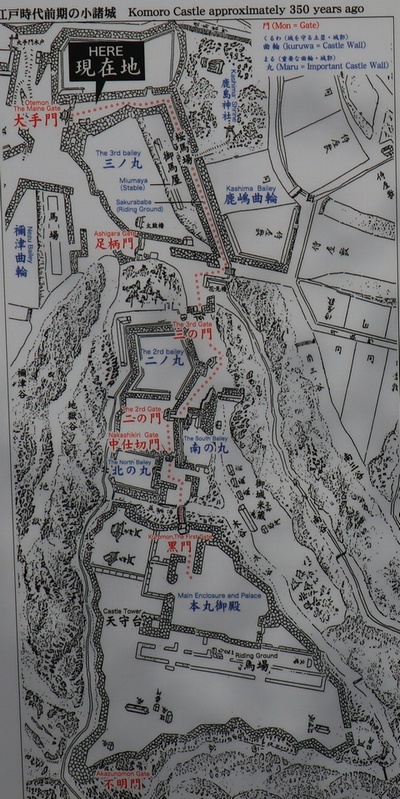

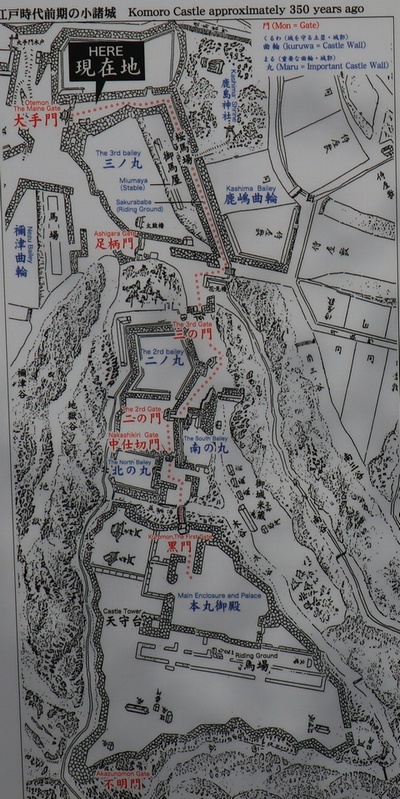

江戸前期の小諸城。

背後を千曲川の断崖で守った連郭式の曲輪です。

|

|

|

三の門。(国の重要文化財)

創建時の門が千曲川の大洪水で流され、現存するこの門は1766年に再建されたものです。

懐古園の入口となっており、徳川家達(徳川宗家16代当主)の筆による「懐古園」の額が掲げられています。

|

|

|

二の丸跡。

|

|

|

「関ヶ原の戦い」に向かう徳川秀忠が信州に入ると小諸城主・仙石秀久は、秀忠を小諸城の二の丸に本陣を構え迎えました。

居城・上田城に籠城する西軍の真田昌幸・信繁(幸村)との第二次上田合戦が起き、秀忠軍は小諸に10日間足止めされ、関ヶ原の戦いに遅れてしまったという逸話が残っています。

二の丸、狭い。。。

|

|

|

黒門橋。

本丸の入り口にあった黒門の前の深い空堀に架かる橋で、本丸へはここを通らないと入れませんでした。

|

|

|

天守台。

野面積み(のづらづみ)の高さ約6mの石垣です。

豊臣秀吉天下統一の後、仙石秀久が金箔瓦で葺かれた三重の天守閣を築いたが1626年に落雷で焼失し、その後は幕府の許可が得られず天守は建てられませんでした。

|

|

|

水の手展望台。

千曲川の断崖の上に築かれた小諸城においては監視台でした。

|

|

|

水の手門跡。

水の手展望台の横には水の手門が置かれていました。

落城の際、城主一家が落ちのびるための門であり、緊急事以外は開けられることのない門のため、「不明門(あかずのもん)」とも呼ばれています。

|

|

|

29. 松本城

(長野県松本市) 国宝・国の史跡・現存天守・三大平城

松本城は、信濃国筑摩(つかま)郡にある城である。安土桃山時代末期-江戸時代初期に建造された天守は国宝に指定されている。松本城と呼ばれる以前は深志城(ふかしじょう)といった。市民からは別名烏城(からすじょう)とも呼ばれているが、文献上には烏城という表記は一切ない。

典型的な平城で、天守は5重6階で、大天守北面に乾小天守を渡櫓で連結し、東面に辰巳附櫓・月見櫓を複合した複合連結式天守である。大天守・乾小天守・渡櫓は、元は家康の家来であったが秀吉の下へ出奔した石川数正・康長父子により1593〜4年に造られたというのが松本市の公式見解であるが、天守の建造年にはいくつかの説がある。

辰巳附櫓・月見櫓は、第3代将軍徳川家光が長野の善光寺に参拝する途中で、松本に立ち寄るという内意を受けたため、当時の藩主松平直政が建てたものである。なお、家光の善光寺参拝は中止になった。

(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

右から乾小天守、大天守、辰巳附櫓、その手前に月見櫓。

|

|

|

30. 高遠城

(長野県伊那市) 国の史跡

|

|

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

129. 龍岡城

(長野県佐久市) 国の史跡

|

|

|

|

|

130. 高島城

(長野県諏訪市) 復興天守・三大湖城

高島城は、信濃国諏訪郡にあった城で、城郭の形式は梯郭式平城である。

1590年に諏訪の領主であった諏訪頼忠が武蔵国に転封となり、代わって日根野高吉が茶臼山にあった旧高島城に入城し、1592年から1598年にかけて、現在の地である諏訪湖畔の高島村に新城を築いた。

1601年日根野氏は下野国に転封となり、再び諏訪氏がこの地の領主となり明治維新まで続くこととなった。

かつては諏訪湖に突き出した水城で「諏訪の浮城(すわのうきしろ)」と呼ばれていたが、江戸時代初めに諏訪湖の干拓が行われ、水城の面影は失われた。しかし、浮城の異名を持っていたことから日本三大湖城の一つに数えられている。

廃藩置県により1875(明治8)年に天守以下大部分の建造物は破却もしくは移築され、一時は石垣と堀のみとなり、翌1876年高島公園として一般に開放された。1970(昭和45)年には本丸に天守・櫓・門・塀が復元された。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B3%B6%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

かつての天守は独立式望楼型3重5階で、明治初頭に撮影された写真にその姿がうかがえるそうで、屋根も瓦葺ではなく檜の薄い板を葺く柿葺(こけらぶき)であったが、現在の復興天守は窓の大きさや位置などの細部が異なり、屋根には銅板が葺かれています。

|

|

|

復興された冠木門と角櫓。

|

|

|

城内から見る天守。

天守内は資料館になっています。

|

|

|

葛飾北斎の富嶽三十六景の信州諏訪湖には富士山と高島城が描かれていますが、富士山が見えるのは何もなかった江戸時代だからだと思っていました。

そしたら、天守から本当に富士山が見えました!!

|

|

|

こちらは諏訪湖側。

|

|

|

お堀が凍っています。

|

|

|

本丸御殿があった場所は公園になっています。ここも池は凍っています。

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|