32 島根県

|

日本100名城 |

|||||

|

続日本100名城 |

170. 浜田城 |

|

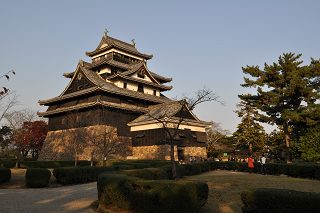

64. 松江城 (島根県松江市) 国宝・国の史跡・現存天守・三大湖城 松江城(まつえじょう)は、島根県松江市殿町にある平山城。別名・千鳥城。現存天守は国宝、城跡は国の史跡に指定されている。この他に日本さくら名所100選や都市景観100選に選ばれている。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E5%9F%8E |

||

|

取材:大倉(文子による攻城記へ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:文子 堀尾忠氏が関ヶ原の戦功により浜松より出雲隠岐24万石に加増移封され、月山富田城に入城するも、統治の勝手が悪く移転を計画し、1607年松江の地の湖畔に築城工事を開始して1611年完成した。 (Wikipedia及び松江城ホームページより転載) https://www.matsue-castle.jp/ |

||

|

現在の松江城跡図。 輪郭連郭複合式の平山城で、本丸を中心に据え、北に北の丸、南に二の丸上段、東に二の丸下段、二の丸上段のさらに南には出城のように独立した三の丸が配されています。 |

|

|

|

天守。 |

|

|

|

大手門跡。 |

|

|

|

二の丸下段。 |

|

|

|

二の丸上段。

|

||

|

内堀外から見た南櫓(左)と中櫓。 |

|

|

|

馬溜(うまだまり)。 |

|

|

|

水の手門跡。 |

|

|

|

北の丸から見た天守。 |

|

|

|

馬洗池。 |

|

|

|

北惣門橋。 |

|

|

|

三の丸。 |

|

|

|

65. 月山富田城 (島根県安来市) 国の史跡・日本五大山城 月山富田城(がっさんとだじょう)は、出雲源氏・富田氏の居城だった山城で、京極氏に支配権を奪われてからは、その守護代・尼子氏が在城し、以降、尼子義久までの百数十年間、尼子氏の居城であった。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B1%B1%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

月山富田城ジオラマ。

|

||

|

千畳平(せんじょうひら)。 |

|

|

|

馬乗馬場(うまのりばば)。 |

|

|

|

太鼓壇(たいこのだん)。 |

|

|

|

花ノ壇。 |

|

|

|

山中御殿平(さんちゅうごてんひら)。 |

|

|

|

菅谷口門跡。 |

|

|

|

七曲りへの階段。 |

|

|

|

七曲り。 |

|

|

|

三の丸。 |

|

|

|

二の丸。 |

|

|

|

本丸。 |

|

|

|

月山山頂部からの眺め。 |

|

|

|

大土塁。 |

|

|

|

66. 津和野城 (島根県津和野町) 国の史跡 津和野城は津和野盆地の南西部に横たわる標高367メートルの霊亀山(れいぎざん)に築かれた山城である。築城時から戦国時代までは三本松城と呼ばれていた。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%92%8C%E9%87%8E%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

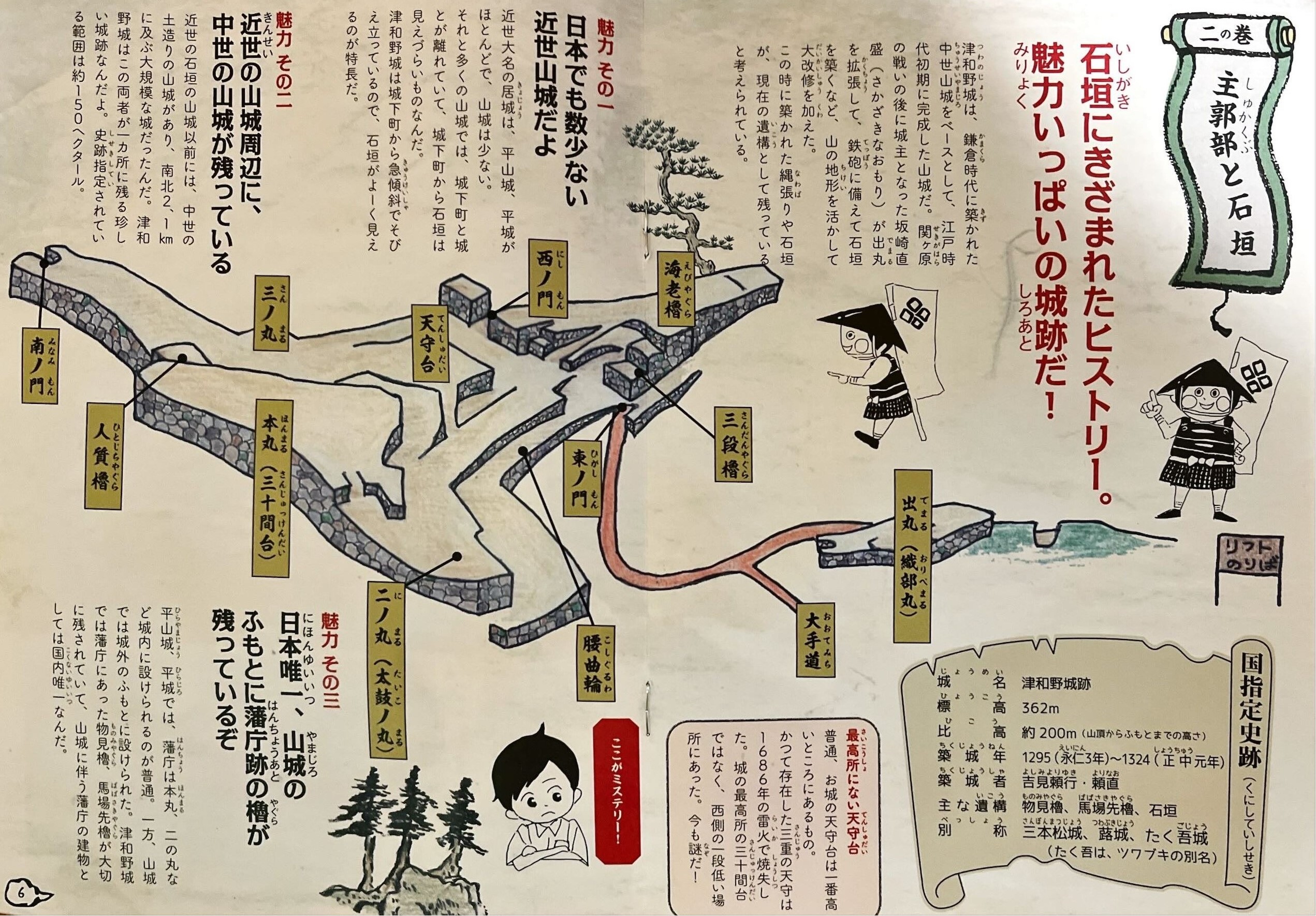

津和野城マップ。 〜パンフレットより〜

|

||

|

出丸。 |

|

|

|

二重櫓跡。

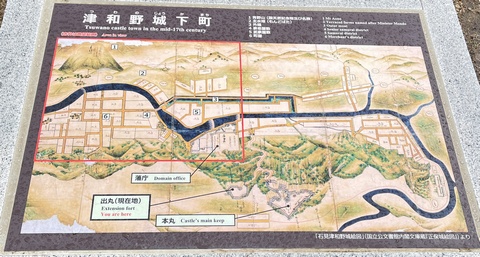

山麓の城下町。

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

三段櫓跡の石垣が見えてきました。 |

|

|

|

台所櫓跡・海老櫓跡。 |

|

|

|

西門跡。 |

|

|

|

天守台。 |

|

|

|

天守台から見た台所櫓跡・海老櫓跡。 |

|

|

|

太鼓丸。 |

|

|

|

三十間台。 |

|

|

|

三の丸から見る人質櫓台と本丸の石垣。 |

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

170. 浜田城 (島根県浜田市) 県の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||