|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

23. 小田原城

(神奈川県小田原市) 国の史跡・復興天守

小田原城は、相模国にあった戦国時代から江戸時代にかけての平山城で、北条氏の本拠地として有名である。江戸時代には小田原藩の藩庁があった。

北条氏は、居館を現在の天守の周辺に置き、後背にあたる八幡山(現在の小田原高校がある場所)を詰の城としていた。居館部については北条氏以前の大森氏以来のものとするのが通説であるが、大森氏時代にはより東海道に近く15世紀の遺構が実際に発掘されている現在の三の丸北堀付近にあったとする異説もある。3代当主北条氏康の時代には難攻不落、無敵の城といわれ、上杉謙信や武田信玄の攻撃に耐えた。江戸時代に居館部が近世城郭へと改修され、現在の小田原城址の主郭部分となったが、八幡山は放置された。そのため、近世城郭と中世城郭が江戸期を通して並存し、現在も両方の遺構が残る全国的に見ても珍しい城郭である。

最大の特徴は、豊臣軍に対抗するために作られた広大な外郭である。八幡山から海側に至るまで小田原の町全体を総延長9キロメートルの土塁と空堀で取り囲んだものであり、後の豊臣大坂城の惣構を凌いでいた。1614年、徳川家康は自ら数万の軍勢を率いてこの総構えを撤去させている。地方の城郭にこのような大規模な総構えがあることを警戒していたという説もある。ただし、完全には撤去されておらず、現在も北西部を中心に遺構が残る。古地図にも存在が示されており、小田原城下と城外の境界であり続けた。明治初期における小田原町の境界も総構えである。

小田原征伐により北条氏が降伏後、北条氏の領土は徳川家康に与えられ、家康は腹心大久保忠世を小田原城に置いた。小田原城は、大久保氏入部時代に規模を縮小させ、近世城郭の姿に改修された。その後、大久保氏の改易にあたり、城の一部は破却されたが、稲葉氏の入城の際に再整備され、城の姿は一新された。1686年に再び大久保氏が城主となり、明治時代まで大久保氏が居城した。

(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及び小田原城ホームページを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

小田原城鳥瞰図。

この写真は出典さえ明記してあれば二次使用可ということで余湖くんのお城のページより拝借しました。

江戸時代の城郭になります。

|

|

|

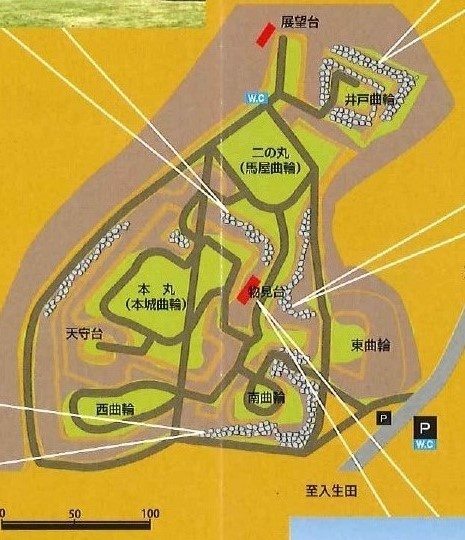

小田原城マップ。

〜小田原城ホームページより〜

小田原城は、1870年に廃城となり、1872年までに城内の多くの建物は解体されました。後に、小田原・足柄県庁・神奈川県支庁の所在地となり、さらに1901年には、二の丸に御用邸が建てられました。しかし、1923年9月の関東大震災により御用邸のほか石垣もほぼ全壊し、江戸時代の姿は失われてしまいました。

1950年関東大震災で崩壊した天守台の整備を開始し、その後、小田原城址は小田原城址公園として整備されています。

|

|

|

馬出門。(2009年復元)

二の丸正面に位置する門です。

馬出門の土橋は「めがね橋」と呼ばれています。

|

|

|

二の丸隅櫓と馬出門。

1回目攻城時の写真です。

明治以降も残っていた二の丸平櫓は関東大震災で倒壊し、1935年隅櫓として復興されたが、予算の関係で規模が2分の1となったそうです。

|

|

|

銅門(あかがねもん)。(1997年復元)

馬屋曲輪から二の丸に通じる位置にあり、二の丸の正門で桝形門になっています。

手前の橋は1990年に復元された住吉橋です。

|

|

|

|

|

|

銅門内部。

|

|

|

二の丸。

土砂降りで堀のようになっています。

|

|

|

本丸へ登ります。

江戸時代、本丸は水堀に囲まれており「常盤木橋」という木製の橋で二の丸と本丸は繋がっていました。

|

|

|

常盤木門。(1971年復元)

本丸の正面に位置し、小田原城の城門の中でも大きく堅固に造られていました。古絵図などの記録から、江戸時代初期から設けられていたことがわかります。1703年の元禄地震で崩壊した後、1706年に、多聞櫓と渡櫓から構成される桝形門形式で再建されたものが、1870年の小田原城廃城まで姿をとどめていたといわれています。

|

|

|

本丸と天守。

1703年の元禄地震では天守や櫓などが倒壊するなどの甚大な被害を受けました。天守が再建されたのは1706年で、この再建天守は明治に解体されるまで存続しました。

小田原市制の施行20周年記念事業で天守の復興が計画され、現存している旧天守模型を元にし、天守の再建工事が行われました。1960年に完成した天守は、小田原市当局の要望により天守最上階に高欄が取り付けられ、天守の本来の姿を忠実に再現するものではないため、復元ではなく復興天守となっています。

1回目攻城時の写真です。

|

|

|

|

|

御用米曲輪。

発掘調査中です。御用米曲輪には、江戸時代の蔵や戦国時代の庭園を伴う礎石建物群等があることがわかってきているそうです。

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

125. 小机城

(神奈川県横浜市)

|

|

|

|

|

126. 石垣山城

(神奈川県小田原市) 国の史跡

石垣山城は、豊臣秀吉が1590年の小田原征伐の際に構築した城で、石垣山一夜城とも呼ばれている。石垣山城は標高261.9mの天守台を頂点に、東西270m、南北550mにわたって丘陵上(石垣山)に位置していた。石垣山は、本来「笠懸山」と呼ばれていたが、秀吉が総石垣の城を築いたことで「石垣山」と呼ばれるようになった。

元々小田原北条氏の支城があったこの山を占拠した秀吉は、小田原城を見下ろすように城を築くことを発案し、1590年4月から築城を開始し6月下旬までの80日で構築された。構築中は小田原城から見えないように築き、完成後に周囲の木を伐採したため、北条氏側にまるで一夜にして築城されたかのように見せて驚かせたとする逸話も残り、一夜城の名もこれに由来する。ただし、小田原城と石垣山一夜城の距離は非常に近く、築城中の様子は小田原城から見えていた、もしくは意識的に見せていた可能性が高い。完成のおよそ10日後、北条氏直は小田原城を出て降伏を申し出ている。

石垣や櫓を備えた本格的な「近世城郭」であり、関東で最初に造られた総石垣の城であったとされる。

秀吉は、この城に滞在していた100日余りの間に淀君ら側室や千利休、能役者を呼び茶会を開いたり、天皇の勅使を迎えたりした。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E5%B1%B1%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及びパンフレットを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

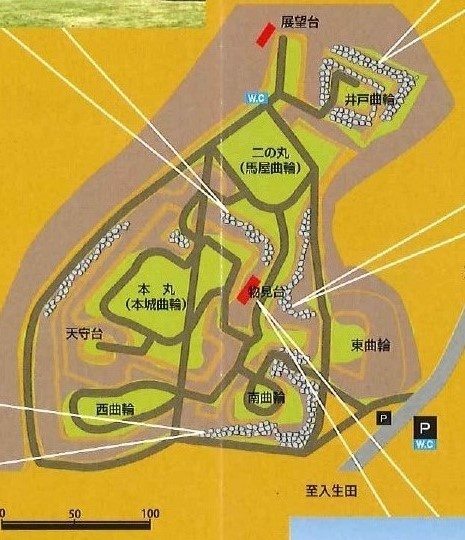

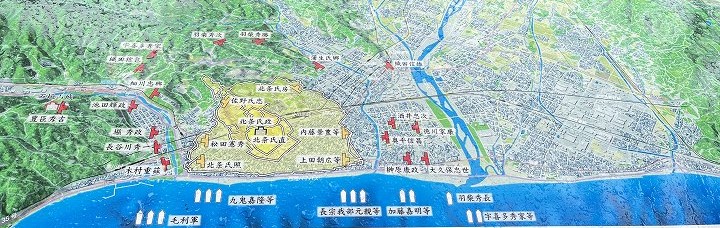

石垣山城マップ。(クリックして表示されたマップを拡大できます)

〜小田原市ホームページより〜

|

|

|

南曲輪の石垣。

石垣山城の石垣は近江の穴太衆による野面積みで、崩れているのは関東大震災による崩壊のためです。

ただこのあたりでは、城を破却する「城割」が行われた痕跡もあるそうです。

|

|

|

二の丸の石垣。

|

|

|

二の丸(馬屋曲輪)跡。

|

|

|

井戸曲輪。

淀君化粧の井戸とも伝わります。

谷を石塁で塞いで井戸にしています。関東大震災に耐えて石垣がよく残っています。

今回雨で足場が悪かったので、井戸の所まで降りて行きませんでした。

|

|

|

本丸下の石垣。

|

|

|

本丸跡。

|

|

|

天守台跡。

奥の盛り上がった所です。

発掘調査の結果、高層の天守があったとされ、時代背景を考慮すると現存する犬山城や丸岡城に近い形式であったと推測されています。

|

|

|

南曲輪跡。

|

|

|

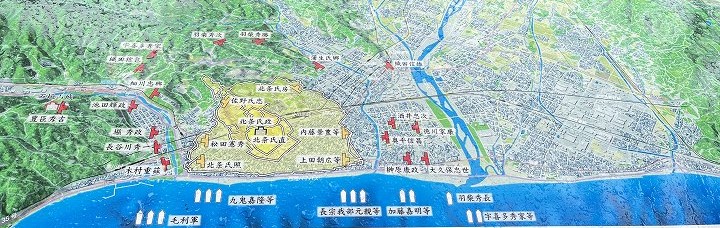

小田原合戦攻防図。

これだけ囲まれてしまったら、北条氏が降伏するのも納得です。

|

|

|

|

■Cランク

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|