18 福井県

|

日本100名城 |

|||||

|

続日本100名城 |

138. 越前大野城 |

139. 国吉城 |

140. 玄蕃尾城 |

||

|

その他の城 |

|

■Aランク(日本の100名城) |

||

|

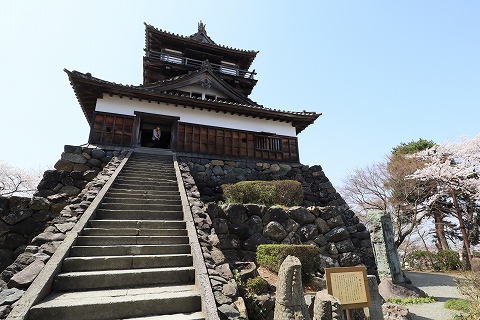

36. 丸岡城 (福井県坂井市) 重要文化財・現存天守 丸岡城は、越前国坂井郡にあった城で、別名霞ヶ城と呼ばれる。江戸時代には丸岡藩の藩庁となった。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B8%E5%B2%A1%E5%9F%8E |

||

|

取材:大倉 (文子による攻城記へ) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:文子 丸岡城は1576年柴田勝家の甥である勝豊により築城された。 |

||

|

|

|

|

|

丸岡城ジオラマ。 |

|

|

|

天守は2重3階の望楼型です。 |

|

|

|

丸岡城は1948年の福井大地震で天守は倒壊し、1955年に部材を70%以上再利用して組み直して修復再建されたものです。 |

|

|

|

城内の階段は60度以上の傾斜があり、観光用のロープが取り付けられているのでロープ使って登りました。

|

瓦は石瓦です。

|

|

|

37. 一乗谷城 (福井県福井市) 国の特別史跡 一乗谷城(いちじょうだにじょう)は、越前国にあった戦国時代の城で、朝倉氏によって当主の館の東側背後、西方に福井平野を一望できる標高473メートルの一乗城山に築城された中世の山城であるが、一度も戦闘に使用されることなく廃城となった。

応仁の乱(1467年〜1477年)により荒廃した京から、多くの公家や高僧、文人、学者たちが避難してきたため一乗谷は飛躍的に発展し、華やかな京文化が開花した。このため北ノ京とも呼ばれた。戦国4代朝倉孝景の頃から全盛期を迎え、最盛期には人口1万人を超え、越前の中心地として栄えていた。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%B9%97%E8%B0%B7%E6%9C%9D%E5%80%89%E6%B0%8F%E9%81%BA%E8%B7%A1#%E4%B8%80%E4%B9%97%E8%B0%B7%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

今回は、一乗谷城跡自体は山の頂上で登山になるため行かず、山麓の城下町を見学してきました。 |

|

|

|

朝倉館跡。 |

|

|

|

朝倉義景墓。 |

|

|

|

湯殿跡庭園。 |

|

|

|

諏訪館跡庭園。 |

|

|

|

復原町並。 |

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

137. 福井城 (福井県福井市) 福井城(ふくいじょう)は、越前国足羽郡北ノ庄(改め福居)のち福井にあった平城である。本丸の石垣と堀が残るが、二の丸、三の丸はほぼ消滅して市街地化している。

1601年に家康の次男である結城秀康が築城に着手し、6年の歳月をかけて完成した。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

内堀が残っており、本丸跡には福井県庁、県会議事堂、県警察本部などがあります。 |

|

|

|

大手門(瓦御門)跡を入ると結城秀康像がありました。 |

|

|

|

天守台。 |

|

|

|

復元された山里口御門。 |

|

|

|

復元された御廊下橋。 |

|

|

|

|

||

|

138. 越前大野城 (福井県大野市) 県の史跡・復興天守 |

||

|

|

|

|

|

139. 国吉城 (福井県美浜町) 町の史跡 |

||

|

|

|

|

|

140. 玄蕃尾城 (福井県敦賀市、滋賀県長浜市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

北ノ庄城 (福井県福井市) 北ノ庄城は柴田勝家の居城で1575年に築城が開始され、天守は7重(一説には9重)構造で、安土城に匹敵する巨城であったと伝えられている。北ノ庄城の本丸は現在の福井城と比較するとやや南側に位置する。

1583年4月の北ノ庄城の戦いに勝家が敗れ、妻・市と共に自害すると城にも火が放たれ、建造物のほぼ全てが焼失することになった。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E4%BA%95%E5%9F%8E#%E6%9F%B4%E7%94%B0%E6%B0%8F_%E5%8C%97%E3%83%8E%E5%BA%84%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

跡地には勝家を祀る柴田神社があります。 |

|

|

|

柴田勝家像。 |

|

|

|

お市の方と3人の娘の像。 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||