|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

43. 犬山城

(愛知県犬山市) 国宝・国の史跡・現存天守

犬山城は現在は天守のみが現存し、江戸時代までに建造された「現存天守12城」のひとつである。また天守が国宝指定された5城のうちの一つである(他は姫路城、松本城、彦根城、松江城)。

尾張国と美濃国の境にあり、木曽川沿いの高さ約88メートルほどの丘に築かれた平山城である。

1537年織田信長の叔父、織田信康によって築かれた城で、「小牧・長久手の戦い」では秀吉が入城し、小牧山城に陣を構えた家康と対峙した。

江戸時代に入ると尾張徳川藩の家老成瀬正成が拝領し、このとき改良が加えられ、現在の天守の姿ができたといわれている。以後、成瀬家が幕末まで城主を務めることになった。

明治の廃藩置県で廃城となり、天守を除いて櫓・城門などほとんどが取り壊された。1891年の濃尾地震で天守の東南角の付櫓が壊れたため、1895年に城の修復を条件に旧犬山藩主成瀬正肥に無償で譲渡された。

2004年まで、城主であった成瀬氏が個人所有する文化財であったが、個人所有では維持に非常に困難が伴うことから、成瀬一族の中から城主に選ばれた成瀬淳子(13代当主成瀬正浩の妹)は財団法人『犬山城白帝文庫』を設立して理事長に就任し、犬山城は個人所有でなくなった

(国宝犬山城HPより転載) http://inuyama-castle.jp/

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AC%E5%B1%B1%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

天守は、外観3重、内部は4階、地下2階の

望楼型です。

|

|

|

地下一、二階(穴倉)では天守を支える石垣や太い梁を見ることができます。

|

|

|

天守から見た木曽川。川の向こうは岐阜県各務原市です。

|

|

|

|

|

|

44. 名古屋城

(愛知県名古屋市) 重要文化財・国の特別史跡・外観復元天守・三名城

16世紀の前半に駿河今川氏が、現在のニ之丸辺りに那古野城を築いた。1532年、織田信秀(織田信長の父)は今川氏豊を追放しここを居城とし、那古野城と改名した。

信秀のあとを継いだ信長は、清須城に拠点を移し、那古野城は1582年頃に廃城となり、その跡地は雉が多く住む野原となったと伝えられている。

関ヶ原合戦以降、大坂城の豊臣秀頼との武力衝突に備えて城の整備を進めた徳川家康は、1609年に九男義直の尾張藩の居城として、名古屋に城を築くことを決定し、1610年西国の20大名に名古屋城普請(土木工事)の助役を命じ、1年足らずで石垣を完成させた。1612年徳川義直が名古屋城に移り、1616年にかけて「清州越し」と呼ばれる清州から名古屋への都市移転が行われた。それは家臣、町人はもとより、社寺3社110か寺、清須城小天守も移るという徹底的なものであった。

明治維新後名古屋城は天守は本丸御殿とともに保存され、1942年には国宝に指定された。しかし1945年の名古屋空襲で焼失したが、戦後、名古屋のシンボルとして再建を望む市民の声によって、1959年天守が再建された。

現存する3つの櫓と3つの門が国の重要文化財に指定されている。

(名古屋城HPより転載) http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

天守は大天守と小天守を橋台によって連結した連結式

層塔型で、大天守は5重5階、地下1階です。

|

|

|

訪れた1週間前にNHKの「ブラタモリ」で名古屋城が取り上げられ説明していました。

名古屋城を築く場所は、名古屋台地の西北端で、台地の西面と北面は高さ10メートルの断崖になっていました。そして、断崖の下には泥沼が広がり、その向こうには庄内川、そして木曽三川が流れる天然の要害でした。

一方、南と東には大規模な城下町の建設が可能な広がりがあり、その先は東海道と熱田湊となっています。

家康の選択能力の高さによるものです。まさにこの写真に書かれた「尾張名古屋は家康でもつ?」だそうです。

|

|

|

焼失する前の名古屋城。現在、コンクリートで再建された名古屋城は耐震問題もあるということで、木造での復元計画があります。今年末(2017年)には入場制限がかかり、5年後の2022年に竣工予定になっています。

|

|

|

名古屋城と言えば金鯱。そのレプリカです。

|

|

|

本丸御殿車寄。

一足早く本丸御殿が復元中で、一期、二期の工事が終わり、来年2018年の全面公開をめざし工事中です。

かつて名古屋城の本丸には、天守閣の南側に本丸御殿がありました。この本丸御殿は、近世城郭御殿の最高傑作と言われ国宝に指定されていた建物で、現在、国宝になっている京都二条城の二の丸御殿と並ぶ武家風書院造の双璧と言われていました。

|

|

|

表書院

正規の謁見に使用された大広間。

|

|

|

対面所

藩主と身内などの内々の対面・宴席の場として使用されていました。

|

|

|

東南隅櫓。(国の重要文化財)

現存櫓です。他に西北隅櫓、西南隅櫓が現存しています。

|

|

|

45. 岡崎城

(愛知県岡崎市) 市の史跡・復興天守

岡崎城の起源は15世紀前半まで遡ります。明大寺の地に西郷頼嗣(稠頼)によって築城されたのがそのはじまりです。その後、1531年に松平清康(家康の祖父)が現在の位置に移して以来、ここが岡崎城と称されるようになりました。

1542年12月26日、徳川家康は、ここ岡崎城内で誕生しました。家康は、6歳で織田信秀(信長の父)、8歳で今川義元の人質となり、少年期を他国で過ごしましたが、1560年の桶狭間の合戦で、今川義元が戦死したことを契機に自立しました。ときに19歳。以来、岡崎城を拠点に天下統一という偉業への基礎を固めました。

1570年、家康は本拠を遠江浜松(静岡県浜松市)に移し、嫡男信康を岡崎城主としました。1579年に信康が自刃したあとは、重臣の石川数正、ついで本多重次を城代としました。1590年に家康が秀吉によって関東に移されると、秀吉の家臣田中吉政が城主となりますが、家康が江戸に幕府を開いてからは、譜代大名にここを守らせました。

江戸時代、岡崎城は「神君出生の城」として神聖視され、本多氏(康重系統)、水野氏、松平(松井)氏、本多氏(忠勝系統)と、家格の高い譜代大名が城主となりました。石高こそ5万石前後と少なかったですが、大名は岡崎城主となることを誇りとしたと伝えられます。

家康時代の城は石垣などもなく、ただ堀を掘った土をかきあげて、土塁がめぐっていただけでした。

田中吉政の時代に大規模な城郭の整備拡張が行われ、強固な石垣や城壁などができました。また、城下町の整備も積極的に行い、岡崎の郊外を通っていた東海道を岡崎城下町の中心を通るように変更しました。

1617年3重の天守が完成し明治になるまで残っていましたが、1873年廃城令により取り壊されてしまいました。1959年に、取り壊し前に撮られた数枚の古写真を頼りに、鉄筋コンクリート造の復興天守が建てられました。

(岡崎おでかけナビより転載) https://okazaki-kanko.jp/okazaki-park/

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

46. 長篠城

(愛知県新城市) 国の史跡

1508年今川氏親に誼を通じた菅沼元成が築城し、元成とその子孫・長篠菅沼氏が居城とする。

その後、徳川家康に服属するようになり、1571年武田信玄による三河侵攻の一端として、天野景貫によって攻められる。城主であった元成の直系玄孫・菅沼正貞は、心ならずも武田軍の圧力に屈した。

1573年、武田家の当主であった武田信玄の病が悪化したことにより、前年末から続いていた武田軍の西上作戦が春には切り上げられ、武田軍は本国へ撤退し、その途中で信玄は死去。その間隙に徳川家康によって攻められる。城主・正貞は1573年には開城退去、城に返り咲くことはなかった。以後、武田軍の再侵攻に備えて、家康により城が拡張される。

天正3年5月21日(1575年6月29日)、父・信玄の跡を継ぐことになった四男・武田勝頼が持てる兵力の大半1万5千の兵を率いて、奥平信昌が約五百の手勢で守る長篠城を攻め囲み、長篠の戦いが始まる。1576年、前年の長篠城の攻防戦で城が大きく損壊したこともあり、奥平信昌は新城城を築城し、長篠城は廃城となった。

1929年、当時の史蹟名勝天然紀念物保存法により、城跡一帯が国の史跡に指定された。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%AF%A0%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

149. 小牧山城

(愛知県小牧市) 国の史跡

小牧山城は、1563年に織田信長が濃尾平野の独立峰である小牧山に築城した城で、美濃攻めを終えるまでの4年間しか使用されず廃城となった。

このため、急造の砦に近いものと想像されていたが、近年の発掘調査の結果で、城郭を取り巻く3段の石垣が発見された。そして城の南部の発掘調査では、小牧山築城によって移転してきた住民によって営まれた町割も発見された。これにより小牧山城は戦時急造の城ではなく、清洲城に代わる新たな拠点として築かれた城郭であることが判明した。現在は小牧山城が後に織豊系城郭と呼ばれる城郭体系の原点であるとされ、石垣の城は小牧山から広がったと言われる。

1584年、羽柴秀吉と徳川家康が戦った小牧・長久手の戦いでは、家康がいち早く小牧山に目を付けて本陣を置き、信長が築いた小牧山城に改修を加えて、山のふもとを一周する土塁や堀などを新しく造った。このため秀吉の大軍も容易に手が出せず、焦った池田恒興や森長可が三河への無謀な攻撃を行い、長久手の戦いで壊滅する事態となった。急造「小牧山城」は、徳川勝利の一翼を担ったことになる。

江戸時代は家康「御勝利御開運の御陣跡」となり、一般の入山は禁止され、尾張徳川家の領地として保護を受け管理された。

明治維新後も尾張徳川家の所有地であったが、1927(昭和2)年に、時の当主徳川義親によって国に寄付された。同年、国の史跡に指定される。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E5%B1%B1#%E5%B0%8F%E7%89%A7%E5%B1%B1%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及び城跡内の案内板の説明や史跡小牧山ホームページを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

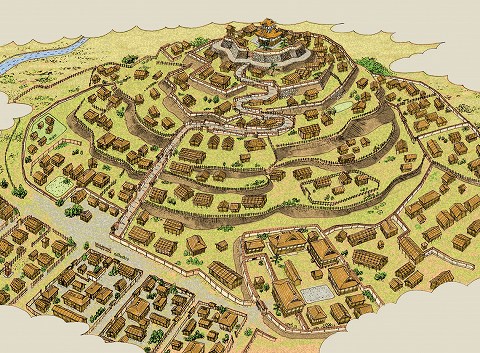

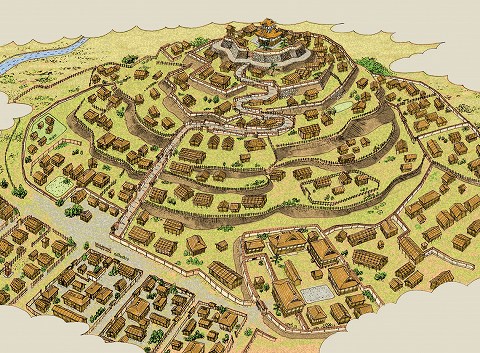

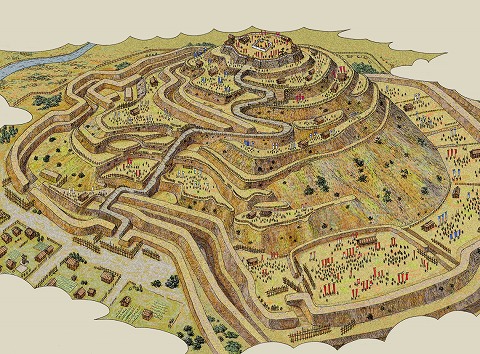

織田信長による築城当時の小牧山城推定想像図。

〜史跡小牧山ホームページより〜

|

|

|

大手口。

小牧山城の正門にあたる出入口で、山頂に通じる道は「大手道」と呼ばれ、ここからまっすぐ150m登り、途中で右折し70mぐらい進むとクネクネと曲がった道となり山頂に到着します。

以前行った安土城と似ています。

現在の大手道の地下に永禄期(信長の築城時)の大手道があることが発見され、永禄期の大手道は中央に排水溝が掘られ、幅約5mの道の両側に自然石3段の石積を設けていました。この構造は安土城の正面にある大手道と構造的に似通っており、安土城が初見とされる大規模な大手道は、この小牧山城が最初であったと推測されています。

右折後の大手道。

|

|

|

|

|

山頂を取り巻く3段石垣の発掘調査の成果を模型にしたものが、ふもとにある「れきしるこまき」に展示してありました。

|

|

|

山頂では3段石垣の復元工事真っ只中でした。

主郭の周りに2〜3段目の石垣がめぐっています。

山頂には歴史館になっている天守閣風建物があります。

|

|

|

石垣が何らかの理由で転落した石がそのまま残っています。

|

|

|

花崗岩の巨石。

石垣が造られた当時に据えられた石で、小牧山の北3Kmにある岩崎山から搬出されたようです。

元々は1つの石でしたが、名古屋城築城にあたり割られたと考えられています。

|

|

|

歴史館4階展望室から見た北側の景色。

小牧・長久手の戦いの際、羽柴軍の陣地であった犬山城や楽田城方面です。当時はよく見えたと思います。

|

|

信長築城時の空堀跡。

|

|

|

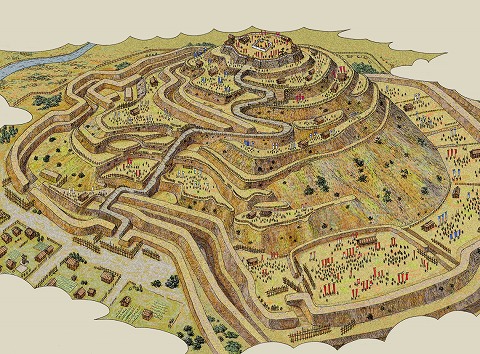

徳川家康による改修当時の小牧山城推定想像図。

〜史跡小牧山ホームページより〜

|

|

|

復元された土塁。

小牧・長久手の戦いの際、徳川家康の改修で堀とともに山麓にめぐらされました。

|

|

現在小牧山は桜の名所になっています。満開は過ぎ、葉が出てきていましたが、なんとかもっていました。

|

|

|

|

|

|

150. 古宮城

(愛知県新城市) 市の史跡

|

|

|

|

|

151. 吉田城

(愛知県豊橋市) 市の史跡・模擬天守

吉田城は、三河国渥美郡にあった平城である。

1505年に今川氏の命により一色(豊川市)城主牧野氏により今橋城が築かれたことに始まる。戦国時代は牧野氏や田原の戸田氏が東三河の覇権を目指して激しい争奪戦を行い、名称も吉田城と改められ、西三河の松平氏や駿河の今川氏が支配したのち、松平(徳川)家康の東三河平定後は城主に重臣・酒井忠次を置いた。

家康の関東移封によって池田輝政(後の姫路城主)が15万2千石で入城し、城域の拡張や城下町の整備を行った。

江戸時代には東海道の要衝として幕府の要職を勤める有能な譜代大名が城主に選ばれ出世城などと呼ばれていたが、小禄のため輝政によって大拡張された城域も未完成のまま明治に至った。

明治に入り廃城となり陸軍の部隊が置かれ、戦後は本丸・二の丸・三の丸跡が豊橋公園として整備された。

(公園内の案内板の説明及び豊橋市美術博物館HPより転載) 豊橋市美術博物館

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%9F%8E_(%E4%B8%89%E6%B2%B3%E5%9B%BD)

|

|

取材:文子

|

|

|

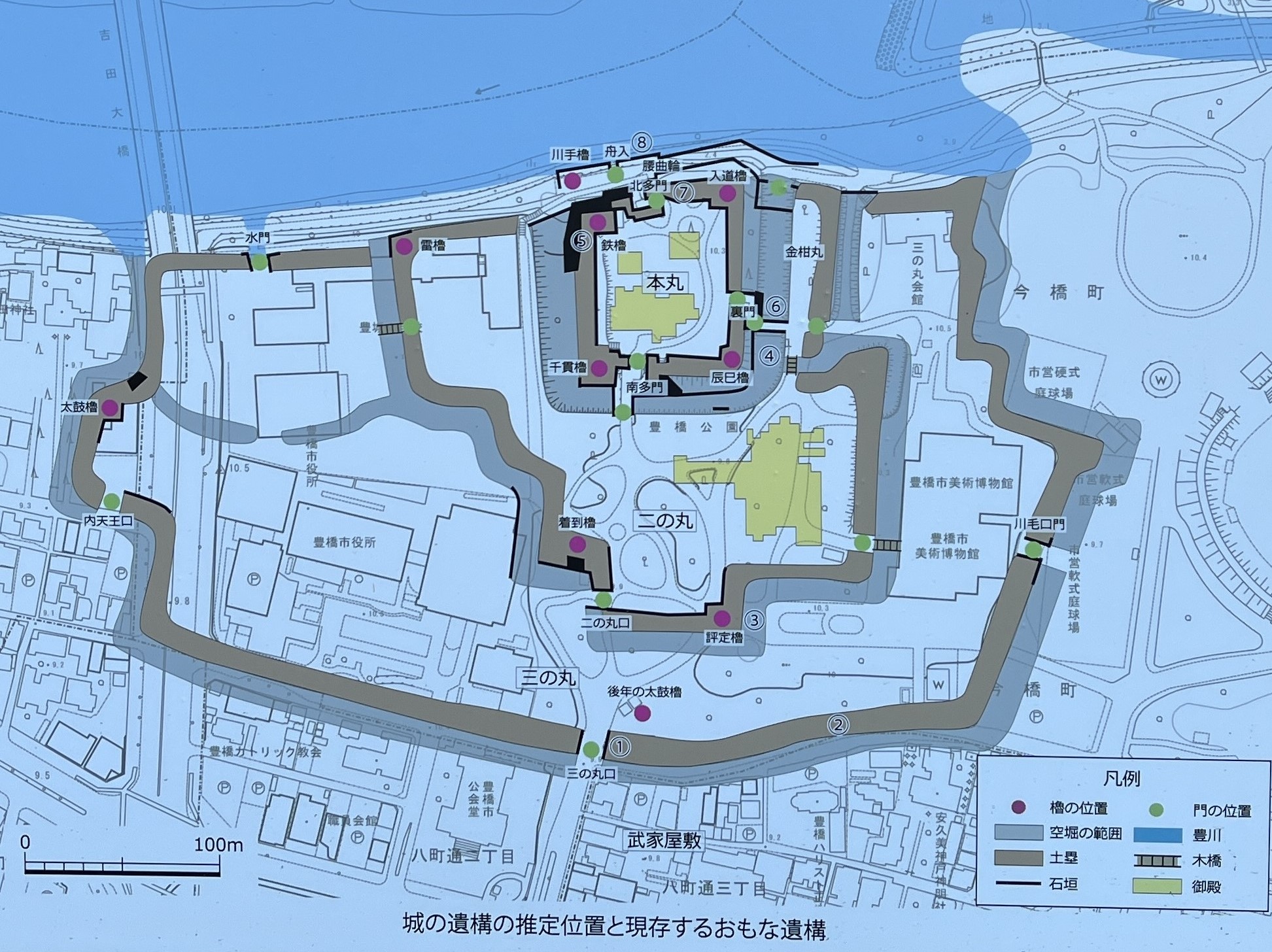

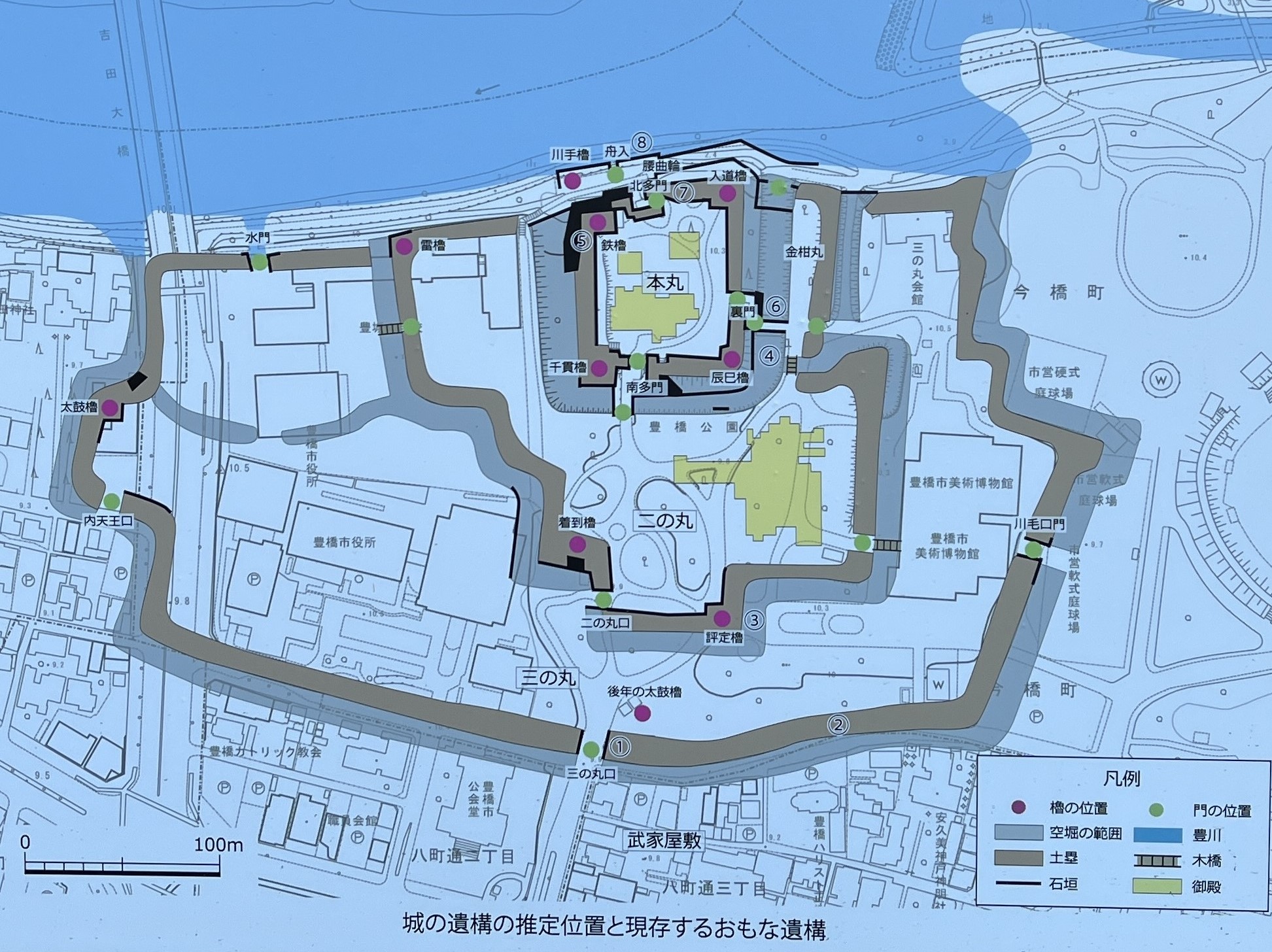

吉田城の縄張りは背後に豊川をひかえ、本丸を中心に、二の丸、三の丸を前面と側面に配した半輪郭式の「後ろ堅固の城」といわれるものです。

|

|

現在の豊橋公園の入口は、三の丸口門があった場所で、土塁が残っており堀の跡も見られます。

|

|

|

南御多門跡。

石垣補修工事中で、ここからから本丸へは入れませんでした。

|

|

|

裏御門跡。

こちらから本丸へ入ります。

|

|

|

裏御門の石垣は野面積みです。

|

|

|

鉄櫓(くろがねやぐら)。

1954年に模擬再建した隅櫓です。

本丸はほぼ正方形で周囲の石垣の四隅には4基の隅櫓があり、そのうち北西の鉄櫓が天守相当の櫓だったと考えられています。

|

|

|

本丸の北側を流れる豊川。

|

|

|

腰曲輪跡。

豊川を背にした縄張りの欠点は、河川を背にして戦う背水の陣となり、さらに川を渡って本丸を直接攻撃されやすいことにありました。このため、吉田城は本丸背後に腰曲輪を備え、石垣もより高く強固なものとしてその弱点を補っています。

|

|

|

鉄櫓の下の石垣は、後世の手直しの跡のない池田輝政時代の石垣だといわれています。

左側は江戸時代へ入った松平期のものです。

吉田城の石垣の石のうち花崗岩には刻まれた刻印が見つかっていることから、天下普請であった名古屋城の石の残りを吉田城に転用したといわれています。

|

|

|

腰曲輪にあった川手櫓跡。

|

|

|

豊川沿いから腰曲輪と鉄櫓を眺めています。

|

|

|

腰曲輪から本丸へ入る北御多門へ登る階段はとても急でした。

|

|

|

北御多門跡。

枡形虎口になっています。

ここにある石からは、石垣刻印が見つかっているそうです。

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|