|

|

|

|

��A�����N�i���{�̂P�O�O����j

|

|

47. �ɉ����

(�O�d���ɉ�s) ���̎j�ՁE�͋[�V��

����́A���~�n�̂قڒ����ɂ������n�̖k���ɂ���W��184���[�g���قǂ̋u�Ɍ��Ă�ꂽ���R��ŁA���P��A�ɉ����Ƃ��Ă��B�k�ɂ͕�����ƒѐA��A��ɂ͋v�Đ�A�����ɂ͖ؒÐ�̖{��������A��Ə鉺������芪���v�Q�̒n�ɂ���B

���ď���̏ꏊ�ɂ͗v�ǂƂ��Ă����p���ꂽ���y����m�؎��ق��������B1585�N�ɓ���莟�ɂ���ĉ��C���A1611�N�ɓ���ƍN�̖����ē������Ղ������ɑR���邽�߂Ɋg���������A���̐w�ɂ���ĖL�b�����ł��ߒz�邪���~����A�{�ہE��m�ۂȂǂ̎�v�����͏�㉮�~�������Ė������̂܂܍]�ˎ�����߂������B

���Ղ͑��̐w���I�������A��ʂ֗̕��������Ï��{��Ƃ��A������x��Ƃ����B�ꍑ���߂ŏ���͈ɉ�̏�Ƃ��đ������F�߂���ƁA���Ղ͒�̓������������Ƃ��A1825�N�ɓ������Q(�����䂫)���Ō�̏��ƂȂ�܂œ������̐��P�Ƃ����B

���݁A����܂߂��ߗ�т͏������Ƃ��Đ�������Ă���A�����m�Ԃ��J��o���a��m�ԉ��L�O�ق�����ق��A�ɉꗬ�E�Ҕ����ق�����A�ɉ���̊ό��n�Ƃ��ė��p����A�V���ɂ���3�d3�K�̓V��͏��a�����z�̖͋[�V��ŁA�����ɂ͈ɉꕶ���Y�Ə�Ƃ����B

�@(Wikipedia���]��)�@http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

���钹�Ր}�B

���̎ʐ^�͏o�T�������L���Ă���Γg�p�Ƃ������Ƃ��]����̂���̃y�[�W���q���܂����B

�Ԏ��͕M�҂��NjL���Ă��܂��B

|

|

|

�{�ۑ���ՁB

|

|

|

��㉮�~�Ղ̐Ί_�B

|

|

|

��㉮�~�Ղ̓쑤�̖��`�Ռ��B

|

|

|

��㉮�~�̕\��ՁB

�ォ�猩��Ɩ��`�Ռ��̐�ɂ��邱�Ƃ��킩��܂��B

|

|

|

��㉮�~�ՁB

���䎁�̎���ɖ{�ۂ��������ꏊ�ɁA�������͏�㉮�~�����Ă������ł��B

|

|

|

��㉮�~�̖k���ɂ́A��[�ˑ���đ��Ȃǂ�����܂����B

|

|

|

��㉮�~�̗���ՁB

|

|

|

�͋[�V��Ə��V��B

���䎁����ɂ��̈ʒu�ł͂Ȃ��ł����A3�d�̓V�炪���Ă��܂����B�������Ղ͓V��̈ʒu�𐼂̂��̈ʒu�Ɉڂ�5�d5�K�̓V������Ă܂������A�����ڑO��1612�N9���ɑ嗒�̂��ߓ|�܂����B���̐w�ŖL�b�����ŖS���A���łȏ邪�K�v�Ȃ��Ȃ�V��͍Č�����܂���ł����B

���a�����ɁA�ؑ��Ŋ������A������h��(���낵�����������ʂ肱��)�̑w���^3�d3�K�̑�V��ƁA2�d2�K�̏��V�炪���Ă��܂����B�j�I�l�ɂ��v�͂Ȃ���Ă��炸�A5�d�V��̓V����3�d�V������Ă����߂ɁA�V���~�n�̔������x�����g�p���Ă��Ȃ������ł��B

|

|

|

�{�ۂ̏ォ�猩��������ʂ̍��Ί_�B

�ʐ^���B��ɂ����������݂܂��B

|

|

|

�{�ۂ̏ォ�猩�������̍��Ί_�B

|

|

|

�{�ۖk���y�ہB

�k���ɂ͐Ί_�͂Ȃ��悤�ł��B�{�ې����̋��łȎ��̐Ί_�Ɣ�ׂ�ƕn��ł��B

|

|

|

�{�ې����̍��Ί_�B

���k������̎ʐ^�ł��B

���̍��Ί_�͓��x�̐��ʂ����30m�������Ɏ��������ł��B

���ƌ����Ƒ����ʂł��B����̖L�b���̍U���ɑΉ����邽�߂ƌ����܂��B

���䎁����̏���͖k�ɑ��傪����A��������o��Ƃ��Ă̋@�\����������ł������̂ɑ��āA��������͑�����U�߂邽�߂̏�Ƃ����܂����������̗�����Ƃ�����Ƃ���Ă��܂��B

|

|

|

�{�ې����̍��Ί_�B

���쑤����̎ʐ^�ł��B

|

|

|

�{�ۓ쑤�̐Ί_�B

|

|

|

48. �����

(�O�d������s) ���̎j��

�����͈ɐ����ɂ��������R��ŁA����삪��k�𗬂�V�R�̖x�ƂȂ��Ă���B�]�ˎ��㏉���ɂ͏���˂̋���ƂȂ��Ă������A�p�ˌ�͌�O�ƋI�B�˂̓�ɐ�����17��9������邽�߂ɏ�オ�u���ꂽ�B

1584�N�ߍ]�������6���̊����������ɐ���12��3���^�����э��S��������ɓ��邵�����A1588�N�����́A�������͈ɐ��p�ɖʂ��鉺���̔��W�����Ȃ��ƍl���A���݂̒n�ɐV���ɒz����J�n�����B�H���͗̓��̎��Ђ����ē]�p���A�}�s�b�`�ŔN���Ɋ����������B

�鉺�����݂ɂ����菼�����Z�l�������I�ɈڏZ�����A���̂̋ߍ]���l�̒��S���ɌĂъē��쒬�Ƃ��y�s�y����݂����B�܂��A�����Ɉɐ��喩�̍����p�������ĂъA����ɂ�菤�s����̑b���z���ꂽ�B

��������Âֈڂ�����A�����ꒉ�A�Óc�d�������邵�����A1619�N�Óc�����Ό��֓]����͏���˂͔p�˂ƂȂ�I�B�˂ƂȂ�A�����ɂ͓��n�������Ƃ��ď�オ�u���ꂽ�B����̓V��ȉ��̘E��哙�̌����͕��u����Ă������߁A1644�N�ɓV�炪�䕗�̂��ߓ|���Ƃ���A�Ȍ�͓V���݂̂��c�邱�ƂƂȂ����B1794�N�ɂ͓�̊ۂɋI�B�ːw�������Ă�ꂽ�B�Ȍ�A�I�B�˗̂Ƃ��Ė����ېV���}�����B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%9D%82%E5%9F%8E

|

|

��ށF���q

|

|

|

�퍑����ɗp����ꂽ�A��ʐς�(�̂Â�Â�)�̐Ί_���f�p�Ŕ����������ł��B

��ʐς݂Ƃ͎��R�����̂܂ܐςݏグ����@�ł��B�]�ˎ���ɓ���Ɖ��H������ςݏグ����@�ɕς���Ă����܂����B

|

|

|

���̂�����̐Ί_�͑ō��ݐڂ�(�������݂͂�)�B

�\�ʂɏo��̊p��ʂ��������A���������Γ��m�̐ڍ��ʂɌ��Ԃ����炵�Đςݏグ����@�ŁA�փ����̐킢�Ȍ�p������悤�ɂȂ�܂����B

|

|

|

��֓o��ƓT�^�I�Ȗ�ʐς݁B

|

|

|

|

|

|

|

|

��B�����N�i�����{�̂P�O�O����j

|

|

152. ��

(�O�d���Îs) ���̎j��

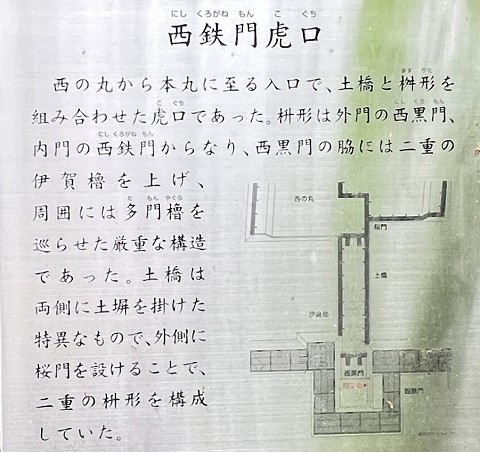

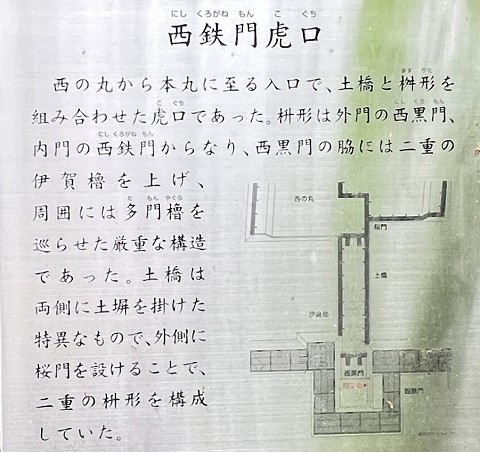

�Ï�́A���݂̒Îs�X�̒��S���Ɉʒu���A�k�͈��Z��A��͊�c��ɋ��܂�A������V�R�̑�O�x�Ƃ��Ă�������ł���B

�Ï�̋N���͐퍑����̉i�\�N��(1558�N�`1569�N)�ɁA����H�����̈ꑰ�̍ז쓡�������Z�E��c�̗��͐�̎O�p�B�ɏ��K�͂Ȉ��Z�Ï���\�������ƂɎn�܂�B

1568�N�D�c�M���̈ɐ��N�U�ɂ��Óc���������B���N�ɂ͐D�c�M���̒�E�M��(�̂Ԃ���)�����邵���B�M��͏�s���g�[���A�Ί_�����x�����点�āA�{�ہE��̊ہE�O�̊ۂ������B1577�N�ɂ�5�d�V��Ə��V�炪���������B

�L�b�Ƃ̎���ɂȂ�ƁA�L�b�ƉƐb�̕x�c�ꔒ�����邵���B�ꔒ�̎q�A�M���͊փ����̐킢�œ��R�ɂ��A���R���̌R���ɏ���U������A����̌������̑唼���Ď������B

1608�N�M���͈ɗ\�F�a���˂Ɉڕ��ƂȂ�A�����Ĉɗ\�����˂�蓡�����Ղ��ɐ��E�ɉ�22���������ē��邵���B���Ղ͏�̑���C�ɒ��肵�֊s���̏�s�ɕϖe�����A�鉺���������B�Ȍ�A�����ېV�܂œ������̋���ƂȂ����B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g�͏隬���̈ē��̐������Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

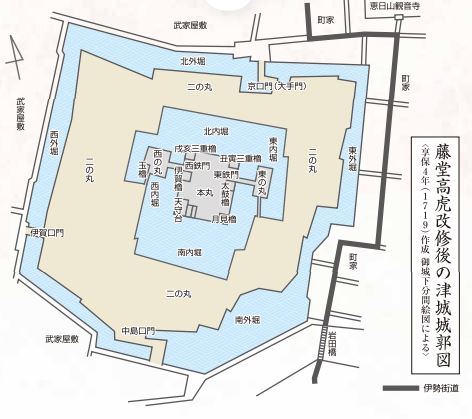

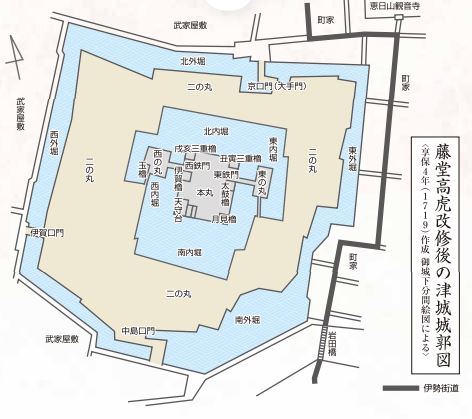

���s�}�B

�`�Îs�ό�����p���t���b�g�u�������Ձv���`

�֊s�����Ƃ������Ƃ��悭�킩��܂��B

���݂͖{�ۂƐ��̊ہA�����ē��̊ۂ̈ꕔ�Ɠ��x�͖{�ۂƐ��̊ۂ̂܂��ɏ����c���Ă��邾���ł��B

|

|

|

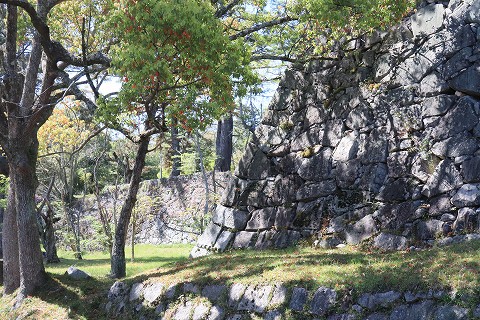

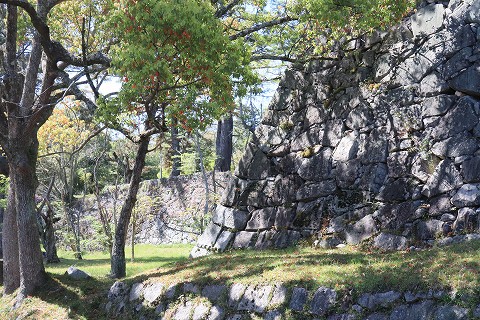

���̊ۂ̋ʘE��B

�Ί_�Ɠ��x�̊Ԃɂ́u������v������܂��B

|

|

|

���̊ۂւ̌Ռ��B

|

|

|

������B

�ˍZ�L���ق̍u���̐�����ڒz�������̂ŁA�V�������������Ȃ�1986�N����87�N�ɂ����ĉ�̕����H�����s���Ă��܂��B

|

|

|

���̊ېՁB

���݂͓��{�뉀�ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

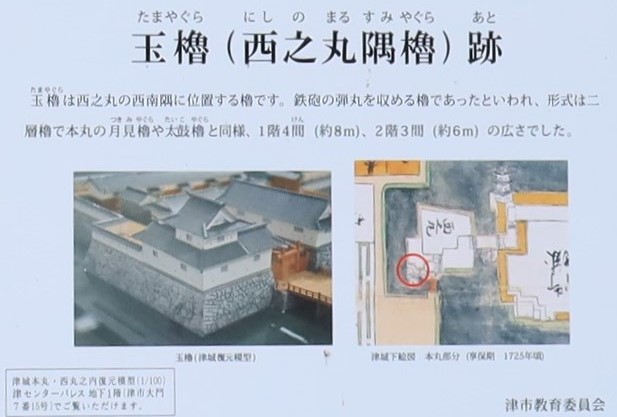

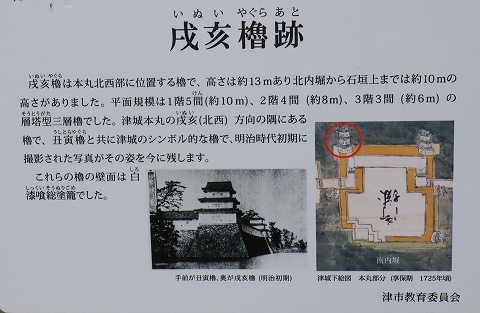

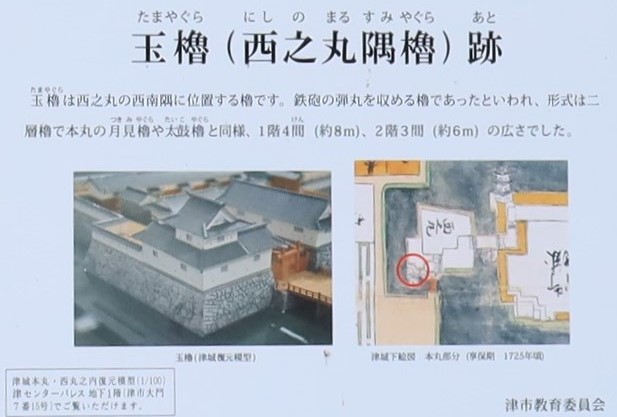

����(���ʂ�)�E�ՁB

3�d�E�����������܂Ō����Ă��܂����B�N��(�����Ƃ�)�E�Ƌ��ɓV��ɑ���Ï�̃V���{���I�ȘE�ł����B

|

|

|

���̊ۂ���{�ۂւ̐��S��(�ɂ����낪�˂���)�Ռ��B

|

|

|

|

|

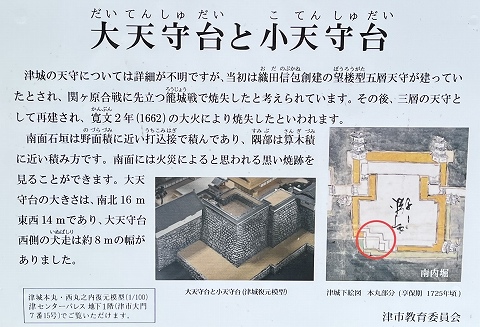

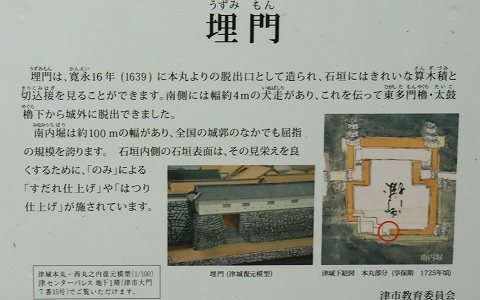

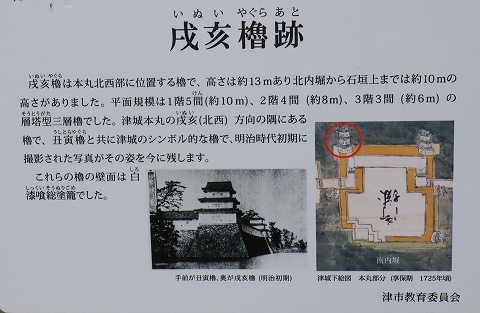

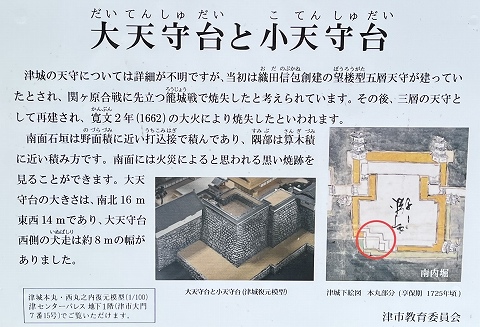

�V���B

�D�c�M�5�d�V��Ə��V������Ă܂������A�փ����̐킢�ɐ旧���ď��ŏĎ������ƍl�����Ă��܂��B���̌�A3�d�̓V��Ƃ��čČ�����܂������A���̓V���1662�N�ɏĎ������Ƃ����܂��B

�Ï�̓V���ɂ͂��Â��z���������ΐς݂��c��܂����A��{�I�ɂ́u�ō��ݐڂ��v�ł��B

|

|

|

|

|

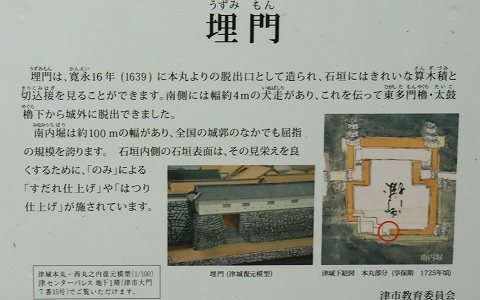

����B

|

|

|

�隬�������ɂ��铡�����ՋR�n���B

|

|

|

153. �k������

(�O�d���Îs) ���̎j��

|

|

|

|

|

154. �c�ۏ�

(�O�d���ʏ钬) ���̎j��

�c�ۏ�́A��k������ɓ쒩���̋��_�Ƃ��Ėk���e�[�A�k�����M�ɂ���Ēz���ꂽ�Ƃ����镽�R��ł���B

1342�N�A���������ɂ���ė��邷�邪�A���̌�A��������ɂ͈ɐ����i�ƂȂ����k�����̎�ɂ���čČ������B�ɐ����i�k���Ƒ�5�㐭���̎l�j�������c�ۏ�ɓ���c�ێ��𖼏�����B

�퍑����A�c�ے����͐D�c�M���̈ɐ��N�U�ɔ����A�k����̗{�k�q�ƂȂ����M���̎��j�E�M�Y(�̂Ԃ���)�ɓc�ۏ�𖾂��n���M�Y�Ɏd�����B�c�ۏ�͐M�Y�̋���Ƃ���1575�N�ɉ��z����A�O�w�̓V���������Ί_�̋ߐ���s�ւƐ��܂�ς��A�D�c���̈ɐ��x�z�̒��S���_�ƂȂ����B

1580�N�ɉЂœV����Ď����A�M�Y�͏���ɂ��鏼������ւƈڂ����B1584�N�A���q�E���v��̐킢�̂̂��A���������ƂȂ������������̎x�z���œc�ے����͓c�ۏ��ɕԂ�炢���B1590�N�Ɋ�����������������ÂɈڕ������ƁA�����ƂȂ��Ă����������^�͑喼�Ƃ��ė����Ɉړ������B

�]�ˎ��㏉���ɂ͈�t����(�݂��Ƃ�/�˂݂�)������c�۔˂ƂȂ�B���̂Ƃ���o���p���A��s�̎�v�Ȍ�������Ηۓ���c�ۂɈڂ�����z�������Ɠ`�����Ă���B��t���]���̂̂��������̎x�z�n�ɂȂ邪�A1619�N�A�����O�Ƃ̋I�B�˂̏��̂ƂȂ�B�I�B����Ƃ̗���͕t�ƘV�v��@���ɓc�ۏ���Ƃ��ēc�ۗ�6���������߂������B�v�쎁�́A�ƘV�Ƃ��Ęa�̎R��鉺�ɋ����\�������߁A�c�ۏ�ɂ͈ꑰ�����Ƃ��Ēu���A���������点���B�v�쎁�͂��̌㔪�㑱�������ېV�Ɏ������B

�]�ˎ����ʂ��āA�c�ۏ�͘V�����͂����{�ہA�V����͂��߈�t�����Č�������s���������c���Ă����Ɛ�������Ă��邪�A�v�쎁����̓c�ۏ�͒����̌Ï�ƌĂ꒷�N�̉J����n�k���ɂ���ĐΊ_�̊e�������݁A���邢�͕������Ă���3��A5��A8��Ɗ��x���C���H�����s�������Ƃ��킩���Ă���B

1871(����4)�N�A�c�ۏ�̏����͂��ߑS�Ă̏�s�������̉�́E�����Ɏ���A���݂͐Ί_��x�A�ꕔ�������c���݂̂ł���B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%B8%E5%9F%8E

(�ʏ钬�z�[���y�[�W���]��)�@https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/tamarujo/

�ʐ^�̃R�����g�̓p���t���b�g���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

�c�ۓ꒣�}�B �`�p���t���b�g���`

�i�}�������͐������Ŏg�p�j

|

|

|

���x�B�i�@�j

|

|

|

�����ՁB�i�A�j

�Ռ��͓����`�ɂȂ��Ă��܂��B�D�c�M�Y�����C�����ۂɁA�U�ߎ肪�e�Ղɓ����Ă����Ȃ��悤�u���`�v�̌��^���̗p���Ă��܂��B

�܂����͓����͖؋��ł����B

|

|

|

��̖�ՁB�i�B�j

|

|

|

��̖剡�̐Ί_�B

|

|

|

�{�ۂւ̓��B�i�C�j

�{�ۂ̐Ί_�����h�ł��B

�{�ۂւ͐^�������ɓo�点���A���p�ɋȂ������肵�Ă��܂��B

|

|

|

��ʐς��̐Ί_�����Ȃ���{�ۂ֓o���čs���܂��B

|

|

|

�{�یՌ��B�i�D�j

�{�ۂ̓�����1�ł��B

|

|

|

�{�ېՂƓV���B�i�E�j

�V���͓����Ɍ��������Â��`���̂��̂ŁA��O�̕t�E��̐Ί_�ƊK�i�͋ߐ��ȍ~�̉��ς��������Ă��܂��B

��t���̌��Ă��V���1649�N�Ɍ������J���Ɍ������A���������ƍl�����܂��B

|

|

|

�V��䂩�猩���ʏ钬�̌i�F�B

����{�ۂ̂͘E��ł��B

|

|

|

�{�ۖ�ՁB�i�F�j

��̊ۂ���̓����ł��B

|

|

|

��̊ېՁB�i�G�j

|

|

|

�{�ۂƓ�̊ۂ̊Ԃ̖x�B�i�H�j

|

|

|

��̊یՌ��B�i�I�j

|

|

|

�����猩���{�ېΊ_�B

��ԏオ�V���ł��B

|

|

|

�x�m����B

�c�ۏ邪�p��ɂȂ��������ېV�����A����ɂ�8�̖傪�c���Ă��܂����B�x�m����͍]�˒����Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�隬�������Ɉڒz���ۑ����Ă��܂��B

���Ă͖�̗����ɒ������t����������ł����B

|

|

|

�ыȗւ��猩���k�̊ۂ̐Ί_�B

������͖{�ۂ̐Ί_�Ɣ�ׂ�ƁA��������Ă��܂���ł����B

|

|

|

���O�̊ی�a �����@�B(����)

�]�ˎ����S���\�N�Ԃɓn��c�ۂ��x�z�����v��Ƃ́A��X�I�B�˂̉ƘV�E�ɂ��������߁A�c�ۂɂ͏��ƘV��������A���̂������x���邷��ɉ߂��܂���ł����B���̌䏑�@�́A�v���傪�c�ۓ���̍ہA���ԁA�Q���̊ԂƂ��Ďg��ꂽ���̂ł��B

�隬���������T�̑��R�����L�O�ٓ��ɕ�������Ă��܂����B

|

|

|

155. �Ԗ؏�

(�O�d���F��s) ���̎j��

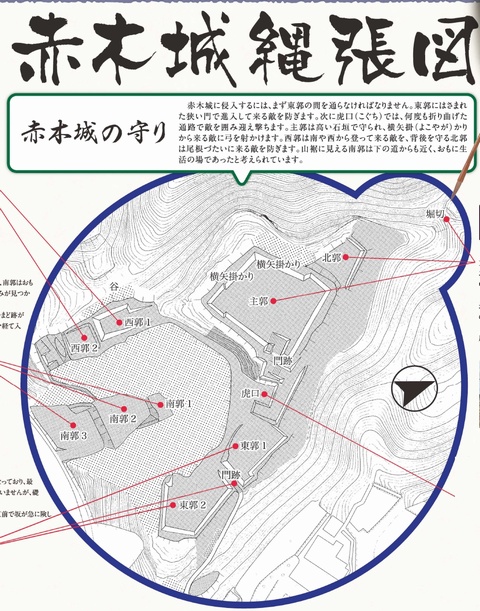

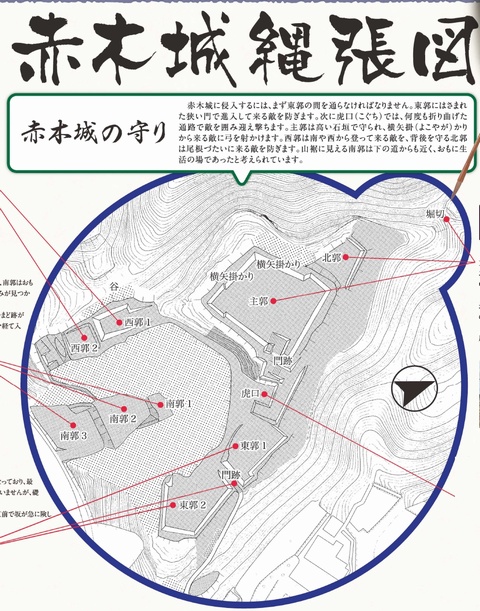

�Ԗ؏�́A�I�ɍ����K�S�k�R��(���݂̎O�d���F��s�I�a���Ԗ�)�̋u��(�W����230���[�g��)�ɒz���ꂽ���R��ł���B

1589�N���A�Ꝅ���͂�}����ړI�ŁA�L�b�G�g�̒�̏G���̉Ɛb�ł������������Ղɂ���Ēz�邳�ꂽ�Ƃ�����B��s�𒆐S�Ƃ����O���̔����Ɋs�Q���݂����A���̔����𗘗p�����s�z�u�͒����R��̌`�Ԃ������A����ł͍����Ί_�┭�B�����Ռ��ȂNjߐ���s�̗v�f�������A�z��ɂ�����ߓn���̗l�����F�߂���B

���̌�A�Ԗ؏��1615�N�̈ꍑ���߂ɂ��p��ƂȂ����Ƃ�����B

1989�N�Ɂu�Ԗ؏�Ջy�ѓc���q���Y��Ձv�̖��̂ō��̎j�ՂɎw�肳��Ă���B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9C%A8%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia�y�уp���t���b�g���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

�Ԗ؏�꒣�}�B�i�N���b�N���ĕ\�����ꂽ�}�b�v���g��ł��܂��j �`�Ԗ؏�Ճp���t���b�g���`

|

|

|

�������猩�����s�̐Ί_�B

|

|

|

���s�̐Ί_�B

���s�͖�������2�̊s����Ȃ��Ă���A�ŏ��ɓG���}�����ꏊ�ł��B���̂��ߐΊ_�͍����������ς܂�Ă��܂��B

�Ԗ؏�̐Ί_����ʐς��ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

���s�̖�B

��Ղł͑b���c���Ă���A�Ԍ�2.4���[�g���A���s1.8���[�g���̎l�r�̖傪�������Ɛ��肳��܂��B

|

|

|

�Ί_�̋��p�͊����Z�ؐς�����������Ă��܂��B

|

|

|

��s�̐Ί_�B

�E�ɍs���Ǝ�s�̌Ռ��ł��B

|

|

|

��s�̌Ռ��B

�G���ӂ������߂ɉ��x���܂�Ȃ����ē�d�̌Ռ���݂��Ă��܂��B

|

|

|

��s�̖�B

�傫�Ȑŗ��h�Ɍ����Ă��܂��B

|

|

|

��s���猩���Ռ��Ɠ��s�B

|

|

|

��s�̐Ί_�ɂ͓G�𑤖ʂ���U������u����|��(�悱�₪����)�v������܂��B

|

|

|

��s���猩���k�s�B

������͐Ί_���Ⴉ������A�ς܂�Ă��Ȃ��Ƃ��낪��������Ɗȑf�ɂł��Ă��܂����A���̔����ɖx������A�G�̐N����h���悤�ɂȂ��Ă��邻���ł��B

|

|

|

��s���猩�����s�B

|

|

|

��s���猩����s�B

|

|

|

���s�B

���s��4�̊s����Ȃ��Ă���A�b�������茚�����������ƍl�����܂��B

|

|

|

���s�̐Ί_�B

|

|

|

��s�B

�R���ɂ���܂��B����͑��̊s���h��̖�����S���Ă����̂ɑ��A��s�͎�ɐ����̏�ł��������߂ƍl�����Ă��܂��B

|

|

|

�c���q��(���т炱�Ƃ���)�Y��ՁB

���Ղ��Ԗ؏�̗�����I�̍ہA�Ꝅ�ɊW�����l�����Ă�������ƌ����Ă��܂��āA�Ꝅ�̎c�}���߂炦���A160�l���Ԗ؏�̐���1�L�����[�g���ɂ��邱���c���q���Ŏa��܂����B

�c���N��(1596-1615�N)�̗̎�ł�������쎁(�V�{�ˎ�E��쒉�g)�ɑ��āA�Ăіk�R�Ꝅ���N����A�������悻3000�l���V�{��ɐN�U���悤�Ƃ�������ł��A363�l�����Y����܂����B

|

|

�����ł́u�s����߂�ʐԖ̏�ցA�g�̂Ăǂ���͓c���q����v�ƁA�����̌��������̂ƂȂ��Ďc���Ă��܂��B

�V���̈Ꝅ�A�c���̈Ꝅ�ŏ��Y���ꂽ�l�����{���铃��1968�N�Ɍ��Ă��Ă���A�Ԗ؏�ƂƂ��ɍ��̎j�ՂɎw�肳��Ă��܂��B

|

|

|

|

|

��C�����N

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|