27 大阪府

|

日本100名城 |

55. 千早城 |

||||

|

続日本100名城 |

159. 芥川山城 |

160. 飯盛城 |

|

54. 大坂城 (大阪府大阪市) 重要文化財・国の特別史跡・復興天守・三名城 通称「太閤さんのお城」とも呼ばれているが、1959年(昭和34年)の大阪城総合学術調査において、城跡に現存する櫓や石垣などは徳川氏、徳川幕府によるものであることがわかっている。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E5%9F%8E |

||

|

取材:大倉(文子による攻城記へ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:文子 |

|

|

|

一番櫓(国の重要文化財)と南外堀の高石垣。 |

|

|

|

本丸東側の石垣。 |

|

|

|

空堀。 |

|

|

|

桜門。(国の重要文化財) |

||

|

|

|

|

|

蛸石。

|

「秀頼・淀ら自刃の地」記念碑。

|

|

|

55. 千早城 (大阪府千早赤阪村) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

159. 芥川山城 (大阪府高槻市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

160. 飯盛城 (大阪府大東市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

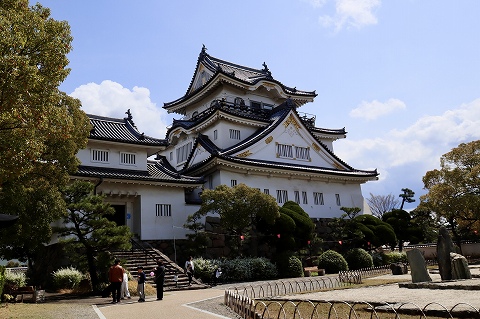

161. 岸和田城 (大阪府岸和田市) 府の史跡・復興天守 岸和田城は、大阪府岸和田市岸城町にあった平城である。別名千亀利城(ちきりじょう)。江戸時代には岸和田藩の藩庁が置かれた。城跡は大阪府の史跡に指定されている。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%B8%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%9F%8E |

||

|

取材:杉浦(文子による攻城記へ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:文子 |

写真のコメントはWikipedia及びパンフレットを参照しています。 |

|

|

岸和田城マップ。 |

|

|

|

本丸の復興隅櫓と奥には復興天守。 |

|

|

|

横矢掛り(よこやがかり)の石垣。 |

|

|

|

二の丸の積み足された石垣。 |

|

|

|

二の丸の北西のこの石垣の上に、伏見城から移築されたという伏見櫓が建っていたそうです。 |

|

|

|

本丸の復興櫓門。 |

|

|

|

復興天守。 |

|

|

|

八陣の庭。 |

|

|

|

天守から見た八陣の庭。 |

|

|

|

天守入場券。 |

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||