|

〜〜〜 くらさんのふらっと散歩 〜〜〜 No.009 岩瀬〜ポートラム(ライトレール)に乗って (2007.03) |

||

|

■2007年3月25日午前9時42分、能登沖で地震が起こった。富山県内は震度5弱であった。 私は母が入院している病院のエレベータ内にいた。幸いにもエレベータは緊急停止し、ドアが開いた。目の前はナースセンターであった。机の下にかがみこむ看護婦たちや悲鳴をあげている入院患者たち・・・阿鼻叫喚の世界が広がっていた。 ■静まって30分ほど経っただろうか、病室のテレビで県内の交通状況を放送していた。JRは順次に運転を開始していると伝えていた。私は11時11分発車の指定席を取っていたので、病院をあとにした。 |

|

|

|

■JR富山駅は改札口前で混雑していた。遠近を問わず全ての電車が運転を見合わせていた。 私の予定していたサンダーバードは13時以降の復旧見通しらしい。 ■地震で家は被害を受けなかっただろうかと思い、様子を覗いに家に戻った。何事もなかったようにひっそりしていた。再び駅に向かった。 ■12時前、駅は人ごみが増し、みどりの窓口は長蛇の列となり、外まで並んでいた。「列車は当分、動かないな」と感じた。駅ビルの3階に上がり、生ビールと甘海老のつくりをたのんだ。客は私一人だった。こんな時は注文したものがサッと出てくる・・・時間はたっぷりあるのに・・・。 ■13時過ぎ、1階に降りた。状況は相変わらずだった。今度は15時以降に復旧の見込みだそうだ。今日はもう動かないかもしれない・・・動き出しても座れないだろう・・・そう感じた。 時間はたっぷりある。そうだ、ライトレールで終点まで行ってみよう。 |

||

|

|

||

|

■ちょっと雑学 ライトレールは、全面的に低床車両を導入した日本で初めての例であり、本格的なライトレールトランジット(LRT)を指向している。車両には公募によってポートラムという愛称がつけられている。 路線は富山駅北−岩瀬浜間の7.6km。JR時代同様に「富山港線」を名乗る。富山駅北−奥田中学校前間では新たに敷設した併用軌道を使用し、その他ではJRから継承した線路を使用している。駅数(起終点を含む)はJR時代の10駅から13駅に増えた。また、JR富山駅が高架化された後には、駅南側に路線を延長して富山地鉄の路面電車に乗り入れることも考えられている。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■富山ライトレール株式会社は路面電車化された西日本旅客鉄道(JR西日本)富山港線の経営を引き継いだ第三セクターの会社である。会社の発起人は、インテック、富山市、富山商工会議所、富山第一銀行、富山地方鉄道、日本海ガス、北陸銀行、北陸電力などである。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■岩瀬カナル会館

特産品や民芸品等を販売 していた。 平成6年4月にオープンしたそうである。「館内の物産・情報コーナーでは、富山市の民芸品をはじめ、工芸品、干物類などが展示販売されているほか、富山県の観光情報、競輪情報をいつでも見ることができます。カフェレストランでは、旬の素材を生かした海の幸いっぱいのメニューが用意されています。2階は、300名程度収容できるホールと北前船や岩瀬の歴史等の展示コーナーがあります。運河には、レジャーボート174隻が係留されています。」とアピールしていたが・・・う〜ん・・・イマイチ! |

|

|

|

|

■岩瀬カナル会館の裏に人魚の像があった。 コペンハーゲンか?。「古志の人魚像」と書いてあったような記憶がある。 |

|

|

|

|

|

|

■岩瀬の名門料亭「松月」

明治44年創業。白エビ、ズワイガニ、寒ブリ、バイ貝など、富山湾でとれる海の幸を存分に堪能できる老舗の料亭である。

「岩瀬の浜に北前船が往来いた頃依頼、浜の旦那衆にお引き立てを賜わりその面影を今に残す松月でございます。 岩瀬運河沿いから少路へ入った閑静に中に構える松月は創業は明治44年。御用邸料理人の系譜を継ぎ、今なお魚の鮮度を活かした四季の料理法とその味覚を盛り上げる地酒を吟味し、膳部のしつらえを凝らしてご満足をいただいております。 古人は、そもそも花というに万本千草に於いて四季に折節に咲くものなれば、その時を得て珍しき故にもてあそぶなり、と申しております。 魚もまた、その時期にその味が最も生きる料理法で食するのが最上、これが松月の信条でございます。幸い、富山湾沖合い30分位のところにおどりはねる魚を、朝早く漁獲し選びぬき、鮮度をおとさぬ工夫を凝らしご奉仕させていただいております。 折節、充分おくつろぎくださいまして風味絶佳いただければ幸せに存じます。 松月三代目 黒田 茂」 (「松月」ホームページのごあいさつ文から) |

|

|

|

|

■森家

日本海交易で活躍した北前船の回船問屋 国指定重要文化財(平成6年12月27日指定)

森家は代々四十物泉仙右衛門を名乗り、通称「あいせん」と呼ばれていた。現在の建物は明治11年(1878年)の再建である。 建坪80坪、延床面積112坪。家の背後(西側)には、大正時代まで神通川が流れ、船着場があった。玄関から船着場まで「通り庭」とよばれる土間の廊下が続き、通り庭に沿って表から母屋、台所、土蔵が並ぶ。船が着くと、積み荷をたやすく土蔵に納めることができる構造である。母屋のオイには囲炉裏が切ってあり、商取引の場であった。

・・・というので裏に回ってみた。今は港に続く道路であった。 |

|

|

■田尻酒店

「大きな土蔵の半分をガラス張りにした奥行18mにおよぶセラー。残りのスペースでは囲炉裏を囲んで試飲もできます。田尻酒店では各地の地酒のほか、イタリア、スペイン、オーストリア産のワインなどを多種類にわたって並べている。総数で10,000本を超えるそうです。」(観光案内より) |

|

|

|

|

■大町公園にある北前船の像

北前船は江戸から明治中期にかけて東海道と並び日本の交通動脈の一翼として経済的・文化的役割をはたしていた。北前船は幾多もの船主が数代にわたって組織的に船を運航させ、昆布、ニシン、米といった生活物資を流通させるとともに人や文化をも合わせて運んでいた。北前船の存在は北海道開拓に大きな役割をはたし、小樽のレンガ倉庫、兼六園の灯篭、沖縄の昆布料理など地域文化に影響を与えた。 北前船の最大の交易品はニシンであったが、このニシンが肥料となり綿花、藍などの作物が西日本で盛んになった。また北海道から大量に昆布が持ち込まれ、各地の食文化にとりいれらた。 (観光案内から抜粋) |

|

|

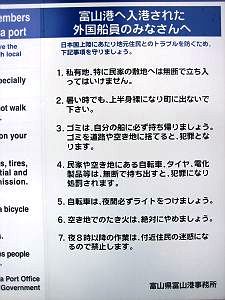

■富山港へ入港された外国船員のみなさんへ (富山港の岸壁入り口に掲示)

なるほどなぁ!と思ったので写真にした。

「暑い時でも、上半身裸になり町に出ないでください。」

「民家にある自転車・タイヤ・電化製品等は、無断で持ち出すと、犯罪になり処罰されます。」

|

|

|

|

|

■富山港展望台

外国船も荷揚げする富山港のそばに、ひときわ高く建つ岩瀬港のシンボル。金刀比羅社の常夜燈をモデルに、昭和61年(1986年)に完成した。 24.58mの高さを誇る。地上20mにある展望台からは眼下に岩瀬の町並みを望み、富山港や立山連峰も一望できる。

・・・となっているが、当日は曇りで視界は不良であった。また、地上20mの展望台は階段を登る以外は行けなかった(エレベータはない)。暗い螺旋階段で、足がガクガクになっちまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■カナル会館裏手の富岩運河入り口から、北アルプス方面の映像です。 |

||

|

■16時近く?だったと思うが、JR富山駅に戻った・・・やっぱり列車は動いていなかった。改札口は大混雑であった。駅員は「サンダーバードの最終は運転を予定しています」と言っているが、改札口から駅の外にまで自由席に座る予定の人たちが並んでいる。最後尾に並んでも座れる人数ではないだろう。また、今から4時間近くも並ぶ気にはなれなかった。今日はもうあきらめて、明日の指定席を取っておこう・・・会社に連絡しなくっちゃ。

■結局、その日の運転再開は20時半近くからだった。サンダーバードの最終は運休となっていた。 |

||