47 沖縄県

|

日本100名城 |

||||||

|

続日本100名城 |

||||||

|

その他の城 |

||||||

|

■沖縄県の城の説明の前に、沖縄県の歴史について。 |

||

|

■Aランク(日本の100名城) |

||

|

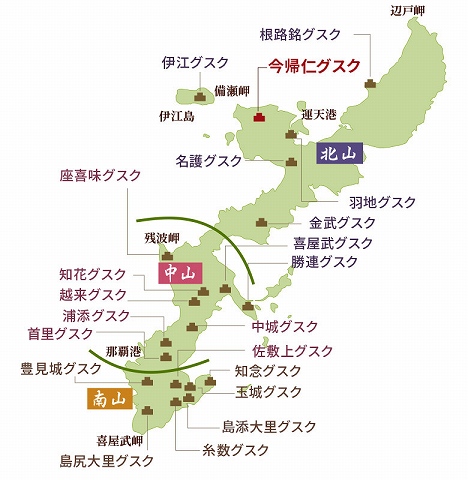

98. 今帰仁城 (沖縄県今帰仁村) 国の史跡 ★世界遺産★ 今帰仁城(なきじんぐすく・なきじんじょう)は、12~13世紀頃に築かれたと言われる城で、14世紀琉球王国成立以前に存在した北山国王の居城だった。首里城に匹敵する面積を持ち、城の中でも最大級の規模を誇っている。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%B8%B0%E4%BB%81%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

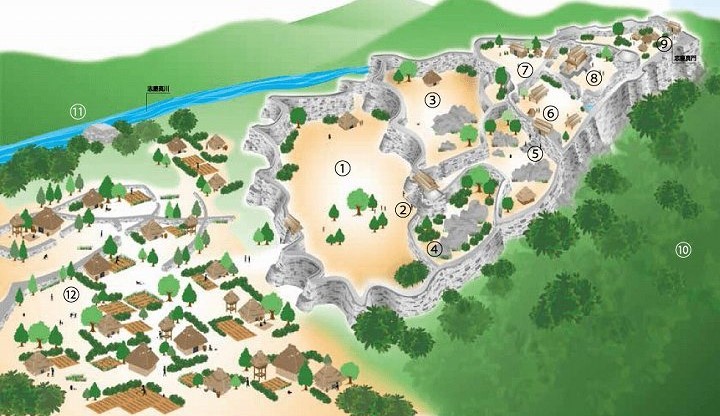

今帰仁城の全体図。 ~パンフレットより~

|

||

|

①外郭。(数字は全体図に記載されている番号) |

|

|

|

②平郎門。 |

|

|

|

③大隅(ウーシミ)。

|

|

|

|

⑦の御内原(ウーチバル)から見た大隅。万里の長城のように波打つ石垣が長々と伸びています。曲線の石垣とブルーの海の組合わせがとても美しい眺めです。

|

||

|

④カーザフ。

|

⑤旧道。

|

|

|

⑧主郭。 |

|

|

|

⑨志慶真門郭(しげまじょうかく)。 |

||

|

|

|

|

|

99. 中城城 (沖縄県中城村) 国の史跡 ★世界遺産★ 中城城(なかぐすくじょう)は、当時貿易港であった屋宜(やぎ)港から2キロメートルほど離れた標高約160メートルの丘陵上にあり、中城村の北西から南側に伸びていく丘陵の東崖縁を天然の要害とした城で、15世紀に琉球を統一した尚(しょう)氏の建国の功臣で尚氏6代の王に仕えた、護佐丸のグスク(城)として知られている。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9F%8E%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

中城城の全体模型。

|

||

|

城への道。琉球石灰岩の岩です。

|

こちらが本来の道。

|

|

|

正門横の南の郭の外壁。

|

正門。

|

|

|

南の郭。 |

|

|

|

久高遙拝所。 |

|

|

|

一の郭への城門。 |

|

|

|

一の郭。

|

|

|

|

二の郭。 |

|

|

|

一の郭との境の石垣。 |

|

|

|

北の郭。

|

|

|

|

三の郭。 |

|

|

|

二の郭から見た三の郭。

|

ペリーが称賛したアーチ型の裏門。

|

|

|

馬場から見る三の郭の石垣。 |

|

|

|

100. 首里城 (沖縄県那覇市) 国の史跡 ★世界遺産★ 首里城(しゅりじょう、スイグスク)は、沖縄県那覇市首里にあり、かつて海外貿易の拠点であった那覇港を見下ろす丘陵地にあった城。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%87%8C%E5%9F%8E |

||

|

取材:大倉 (文子による攻城記へ) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:文子 2024年1月の3回目に訪れた際の攻城記で、一部過去の写真も使用しています。 |

||

|

首里城の創建年代は明らかではないが、近年の発掘調査から最古の遺構は14世紀末のものと推定され、三山時代には中山の城として用いられていたことが確認されている。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%87%8C%E5%9F%8E |

||

|

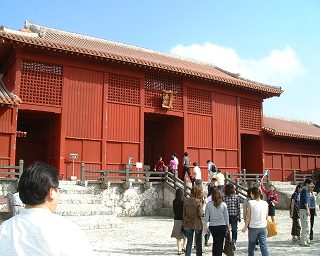

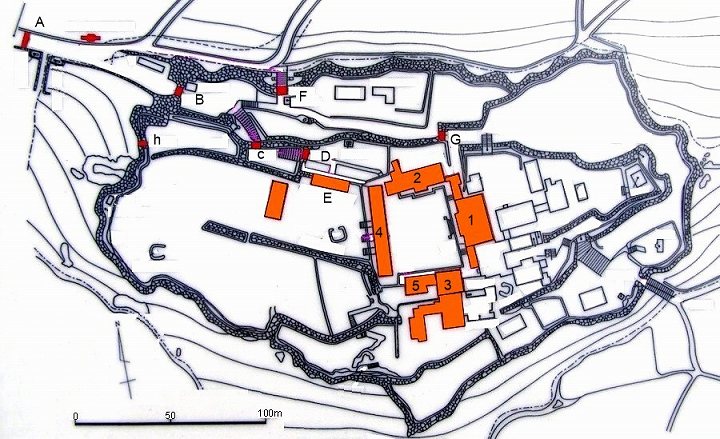

首里城の全体図。 ~Wikipediaより~ 1-正殿 2-北殿 3-南殿 4-奉神門 5-番所 A-守礼門 B-歓会門 C-瑞泉門 D-漏刻門 E-広福門 F-久慶門 G-右掖門 H-木曳門 首里城は中国の城の影響を大きく受け、門や各種の建築物は漆で朱塗りされており、城郭は他のグスク同様、琉球石灰岩で積み上げられている。

|

||

|

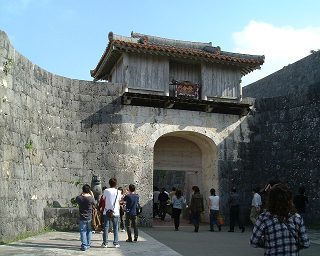

A-守礼門。

|

首里城は15世紀後半から16世紀前半にかけて建設された外郭と、15世紀前半ごろに建設された内郭という二重の城壁に囲まれています。(過去写真)

|

|

|

B-歓会門。 |

|

|

|

F-久慶門(きゅうけいもん)。

|

外郭の石垣と、歓会門(左)と久慶門を上から眺めたものです。(過去写真)

|

|

|

C-瑞泉門。別名「ひかわ御門」。

|

|

|

|

D-漏刻門(ろうこくもん)。別名「かご居せ御門」。 |

|

|

|

E-広福門。 |

|

|

|

4-奉神門。 |

|

|

|

在りし日の首里城正殿は大倉さんの記事の写真を見てください。 |

|

|

|

復元工事現場。 |

|

|

|

東のアザナから見た正殿裏。 |

|

|

|

首里城の遺構はほとんど残っておらず、世界遺産に指定されている遺構は本殿の基壇(建物を支える土台)で見ることができません。。 |

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

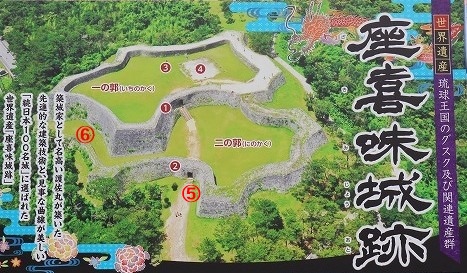

199. 座喜味城 (沖縄県読谷村) 国の史跡 ★世界遺産★ 座喜味城(ざきみぐすく・ざきみじょう)は、築城家として名高い読谷山按司(ゆんたんざあじ)、護佐丸(ごさまる)によって築かれたと言われる15世紀初頭の城である。アーチ門は、沖縄で現在残る石積みのアーチ門の中では最古のものとされている。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%A7%E5%96%9C%E5%91%B3%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

座喜味城の全体図。 |

|

|

|

②二の郭のアーチ門。(数字は全体図に記載されている番号) |

||

|

|

|

|

|

⑤拝所。 |

|

|

|

⑥曲線の石垣。 |

||

|

|

|

|

|

二の郭。 |

||

|

|

|

|

|

①一の郭のアーチ門。 |

|

|

|

④一の郭の礎石建物跡。 |

|

|

|

200. 勝連城 (沖縄県うるま市) 国の史跡 ★世界遺産★ 勝連城(かつれんぐすく・かつれんじょう)は、沖縄県うるま市にあるグスク(城)である。阿麻和利の城として知られている。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E9%80%A3%E5%9F%8E |

||

|

取材:杉浦 (文子による攻城記へ) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:文子 写真のコメントはガイドの説明やパンフレット及び勝連城跡ホームページを参照しています。 |

||

|

勝連城の全体図。 ~パンフレットより~ 一の曲輪、二の曲輪、三の曲輪、四の曲輪と階段状に連なっています。

|

||

|

四の曲輪。 |

||

|

|

|

|

|

勝連城のホームページにも出てくるアングルで撮った写真。 |

|

|

|

三の曲輪。 |

||

|

|

|

|

|

二の曲輪。 |

|

|

|

一の曲輪。 |

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

三山時代の主なグスク 日本100名城及び続日本100名城に選ばれているグスク以外の三山時代のグスクのいくつかを訪れたので紹介します。 |

|

|

|

安慶名城 (沖縄県うるま市) 国の史跡 安慶名城(あげなぐすく・あげなじょう)は、15世紀から16世紀にかけて沖縄本島中部一帯を三代にわたり支配した安慶名按司の拠点となった城である。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%85%B6%E5%90%8D%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

下から見上げた城の外壁。

|

自然石を使って積み上げる「野面積み」です。

|

|

|

登って行きます。 |

||

|

|

|

|

|

主郭。

|

上から見た城の外壁。

|

|

|

浦添城 (沖縄県浦添市) 国の史跡 浦添城は、王宮が首里城に移される以前の、舜天(しゅんてん)王統、英祖(えいそ)王統、察度(さっと)王統の居城として13世紀~15世紀の200年余りに渡り琉球国中山の歴史の舞台となった城である。 (沖縄観光コンベンションビューローHPより転載) https://www.okinawastory.jp/spot/30000094 |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

城の石垣は一番上の部分で、下の要塞のような部分は「浦添ようどれ」という琉球王国の陵墓の石垣の囲いです。 下の写真は「ようどれ」内部にある琉球王国第二尚氏王統の第7代国王「尚寧王陵」。

|

|

|

|

復元した城壁。 |

|

|

|

第二尚氏の第3代国王尚真王の長男を祖とする浦添家の屋敷跡では?と考えられている場所。

|

発掘調査の結果、岩盤の上に14世紀~15世紀始め頃の布積みの城壁が見つかったそうです。

|

|

|

城の展望台からは浦添の街がよく見えます。そのため日本軍の防衛拠点になったのでしょう。 |

|

|

|

南山城 (沖縄県糸満市) 市の史跡 南山城は、14世紀頃、南山王によって創建されたとされ、南山王国の王城であった。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E7%90%89%E7%90%83%E5%9B%BD) |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

現在は神社と小学校になっており、遺構は写真の城壁の一部しか残っていません。 |

|

|

|

糸数城 (沖縄県南城市) 国の史跡 糸数城は、14世紀前半に建てられた野面積みと切石積みと双方用いた城壁をめぐらした城で、玉城城の玉城按司の三男の糸数按司の居城であったという。 (文化遺産オンラインより転載) https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/140057 |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

大手門。

|

|

|

|

南北のアザナ(物見台)。

|

|

|

|

玉城城 (沖縄県南城市) 国の史跡 玉城城(たまぐすくぐすく・たまぐすくじょう)は、琉球の神話で琉球の島々をつくったと伝わる「アマミキヨ」という神が築き、その子孫の天孫氏が城主であったと言われている。その後、中山王国の英祖(えいそ)王統4代目の玉城王が王子時代に居城していたが、後に王位につくと自分の弟を玉城按司として城を守らせ、修築拡大を行ったと伝えられている。 (沖縄観光コンベンションビューローHPより転載) https://www.okinawastory.jp/spot/30000054 |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

戦後、米軍が建築材料として持ち出し破壊され、かろうじて一の郭の石門と拝所だけが残っています。 |

|

|

|

一ノ郭に入ったところにある拝所。

|

|

|

|

知念城 (沖縄県南城市) 国の史跡 知念城は、知念按司の居城であると伝えられ、東西に連なる二つの郭からなり、東側を古城(クーグスク)、西側を新城(ミーグスク)と呼んでいる。 (沖縄観光コンベンションビューローHPより転載) https://www.okinawastory.jp/spot/30000004 |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

ミーグスクは二つの門と石垣で囲まれた郭です。正門(左)と裏門(右)が復元されています。 |

||

|

|

|

|

|

拝所からは、アマミキヨが天からこの島に降りてきて国づくりを始めたという、琉球神話聖地の島・久高島を望むことができます。 |

||

|

|

|

|

|

佐敷上城 (沖縄県南城市) 市の史跡 佐敷上城(さしきうぃぐすく・さしきじょう)は、琉球三山統一を果たした尚巴志(しょうはし)とその父である尚思招(しょうししょう)の居城で、島添大里城を攻め落とす前に築いたグスクである。 (沖縄観光コンベンションビューローHPより転載) https://www.okinawastory.jp/spot/600011790 |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

現在は尚巴志一族を祀る神社「月代宮」になっています。 |

|

|

|

島添大里城 (沖縄県南城市) 国の史跡 島添大里城(しましーうふざとぐすく・しましーおおざとじょう)は、島尻地域(沖縄本島南部)の東半分を支配下においた島添大里按司の居城であったが、佐敷グスクにあった尚巴志(しょうはし)によって1402年に落城した。尚氏時代は離宮として少なくとも15世紀中ごろまで使用されており、首里城と並ぶ壮麗な宮殿であったという。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B7%BB%E5%A4%A7%E9%87%8C%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

尚思招・巴志親子が、ここ大里グスクを攻め落としてから中山へ兵を進め、琉球統一のきっかけになったとも言われるグスクです。 |

||

|

内郭に入って行きます。

|

物見台への道。

|

|

|

一の郭。

|

|

|

|

|

||