45 宮崎県

|

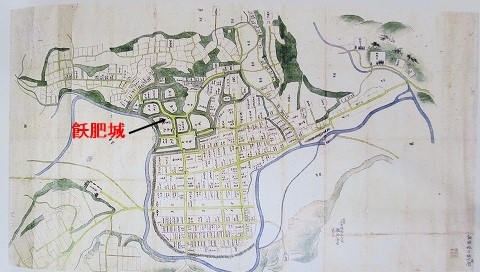

96. 飫肥城 (宮崎県日南市) 市の史跡 飫肥(おび)城は、日向国南部の酒谷川北岸、シラス台地の地形を利用して曲輪を幾つも並べた群郭式の平山城である。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AB%E8%82%A5%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

承応年間(1652〜1655年)の飫肥城下図。 |

|

|

|

現在の飫肥地区。 |

|

|

|

空堀。 |

|

|

|

大手門。(復元) |

|

|

|

大手門の復元工事中に発見された正徳3年(1713年)と書かれた碑文。 |

|

|

|

城内マップ。 |

|

|

|

大手門の桝形。

|

左を城内側から撮った写真

|

|

|

大手門を入ったところの犬馬場の石垣。向こうが本丸。

|

真ん中の見えない位置に、本丸からの虎口があります。

|

|

|

本丸からの虎口が見えました。

|

犬馬場全景。

|

|

|

大手門西側は今は飫肥杉林になっています。 |

|

|

|

本丸への登城口。 |

|

|

|

|

|

|

|

本丸跡。 |

|

|

|

本丸から旧本丸への虎口。 |

|

|

|

旧本丸跡。 |

|

|

|

旧本丸北門。 |

|

|

|

飫肥城下町は1977年に九州では初めて「重要伝統的建造物群保存地区」となりました。 |

|

|

|

この交差点から先は中級家臣の屋敷へ続きます。 |

|

|

|

中級家臣の屋敷があった場所。 |

|

|

|

飫肥は石垣のまちと呼ばれているほど、城下町にも石垣が多く残っています。 |

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

195. 延岡城 (宮崎県延岡市) 市の史跡 |

||

|

|

|

|

|

196. 佐土原城 (宮崎県宮崎市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||