|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

94. 大分府内城

(大分県大分市) 県の史跡

府内城は、豊後国府内にあった梯郭式平城である。安土桃山時代後期、府内に12万石で入封した福原直高が府内の荷落に築城を始めたが、福原氏は改易され、早川長政の府内領再封を経て、関ヶ原の戦いの後に3万5千石で入封した竹中重利が完成させた。

江戸時代には府内藩2万石の藩庁が置かれていたが、明治初期に本丸・東丸・西丸の建造物以外は破却され、堀の一部が埋め立てられた。さらに第二次世界大戦時の空襲により櫓が数棟焼失した。

現在、城跡は大分城址公園となっている。本丸跡北西隅に人質櫓(二重櫓)と西丸に宗門櫓(平櫓)が現存し、大分県の史跡に指定されている。また、3棟の二重櫓と大手門、土塀、廊下橋が復元されており、西丸跡には1966年に大分文化会館が建てられ、三の丸跡には、大分県庁・大分市役所などがある。

このうち、西丸跡の大分文化会館は2013年10月に閉館し、その後解体されたが、跡地の利用方法は未定で、城址公園も含めて今後検討される。なお、大分市は1993年に、大分文化会館を解体した後の構想として、中期的に発掘調査、城内整備を行った後、長期的には天守閣再建を含めた府内城の復元を行うとする府内城整備基本構想を策定しているが、経済情勢の変化等のために実現の目途は立っていない。

(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%9C%E5%86%85%E5%9F%8E

|

|

取材:大倉(文子による攻城記へ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:文子

|

写真のコメントはWikipedia及び大分市ホームページやパンフレットを参照しています。

|

|

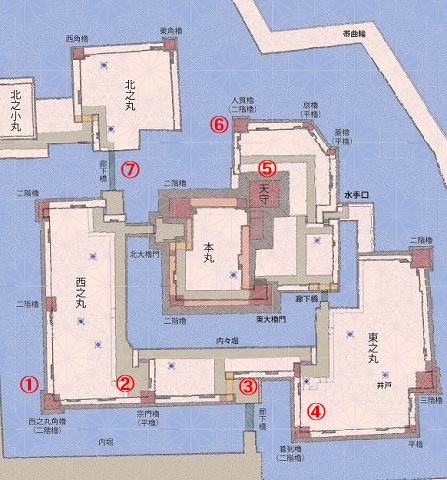

竹中重利段階の府内城。

~絵図はパンフレットより~

竹中重利は、家康の許可を得て、4層の天守のある本丸、城主の御殿となる二ノ丸と北ノ丸、武家屋敷の三ノ丸までを1602年に完成させました。

さらにその外側には外堀で碁盤目状に区画された40余りの町が造られ、今の大分市街地の形状となりました。町の北西側には京泊と呼ばれる船着場が造られ、水上交通や物資の輸送を担っていたと思われます。

|

|

|

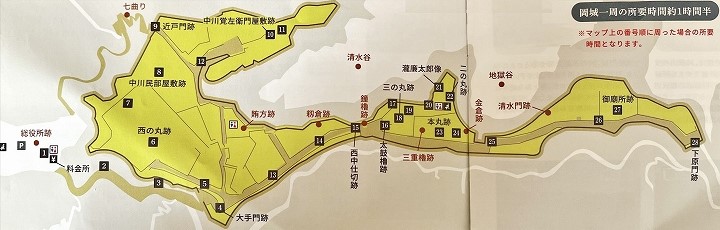

本丸と二ノ丸部分の絵図。(マル数字は説明文で使用)

~絵図はパンフレットより~

|

|

|

手前から西ノ丸角櫓(①)、宗門櫓(②)、着到櫓(④)。

|

|

|

三ノ丸から二ノ丸の大手門前に通じる内堀との間は、現在は通路ですが、元々は廊下橋があったそうです。

|

|

|

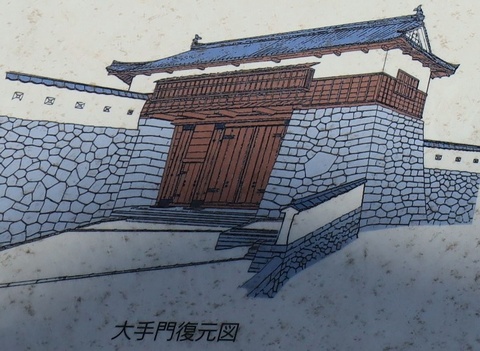

大手門(③)。

府内城の玄関口であるため大手門と呼ばれていますが、正確には「多聞櫓門」という名です。

1945年の空襲により焼失し、1966年に復元されました。

|

|

|

着到櫓(④)。

この櫓も1945年の空襲により焼失し、1966年に復元されました。

|

|

|

宗門櫓(②)。

現存する建物で、江戸時代末期の1854年の安政大地震で倒壊し、1859年に再建されたものです。

城の外から見ると平櫓に見えますが、城内からは2重になっています。

|

|

|

天守台(⑤)。

1602年に4層の天守が築かれていたが、1743年の大火により焼失し、以降再建されることはありませんでした。

|

|

|

人質櫓(⑥)。

奥に天守台も見えます。

人質櫓は1861年に再建された現存建物です。

|

|

|

北ノ丸の廊下橋(⑦)。

府内城には3つの廊下橋があり、山里丸(北ノ丸の一部)と西の丸を結ぶ渡り廊下を、古絵図に描かれていた、大手門の廊下橋の意匠を元に1995年に復元しました。

|

|

|

95. 岡城

(大分県竹田市) 国の史跡

岡城は、標高325メートル、比高95メートルの天神山に築かれた梯郭式山城で、臥牛城(がぎゅうじょう)・豊後竹田城(ぶんごたけたじょう)とも呼ばれる。

伝承では、1185年に緒方惟義(これよし)が源頼朝に追われた源義経を迎えるために築城したことが始まりであるという。

『豊後国志』によると、豊後国守護大友氏の支族である志賀貞朝が、古い砦を修復・拡大し、岡城と称し居城とすると記されており、1369年以降に志賀氏が岡城を居城としたと考えられる。

1586年の豊薩合戦では島津氏の大軍が岡城を攻撃するが、わずか18歳の岡城主志賀親次は島津軍を撃退し、豊臣秀吉から感状を与えられた。島津軍は3度にわたって攻撃を行なったが、親次がこれをことごとく撃破したため、「難攻不落の城」として岡城の名を天下に轟かせることとなった。

1593年大友義統が領地を没収され、大友氏の豊後退去に伴い、志賀親次も岡城を去る。翌1594年に播磨国三木から中川秀成が移封され、入城後に3年がかりで大規模な修築を施し、本丸を始めとした主要な曲輪、大手門などの登城口が完成した。

豊後竹田7万石の中川氏は、関ケ原で東軍に属したため所領を安堵され、3代久清の時に西の丸を築き御殿を造営し、時代と共に増改築されていき、城の中心部となっていった。岩盤の台地の上に築かれたため、台風や地震、火事などの被害を多く受け、特に1771年には本丸、西ノ丸、御廟など城の大半を焼く大火が起きている。

13代(280年間)続いた中川氏が廃藩置県によって東京に移住し、廃城令によって城内の建造物はすべて破却され、現在残っているのは高く積み上げられた石垣のみである。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%9F%8E_(%E8%B1%8A%E5%BE%8C%E5%9B%BD)

(岡城跡ホームページより転載) https://okajou.jp/

写真のコメントはWikipedia及び岡城跡ホームページやパンフレットを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

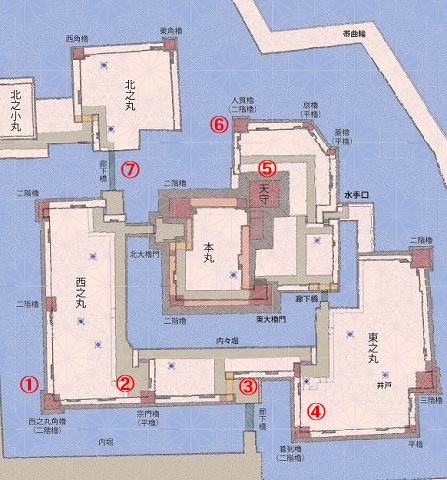

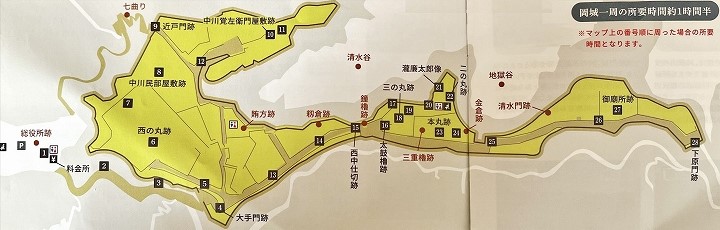

城内図。 ~パンフレットより~

(説明文中の数字はマップの番号)

|

|

阿蘇溶結凝灰岩の岩壁(2)。

阿蘇山の火砕流でできた溶結凝灰岩の岩盤です。この岩が長い年月かけて河川が削り、断崖絶壁の岡城の地形を生み出しました。

|

|

|

大手坂上り(3)。

中川氏の時代に総石垣の城郭へと改修されました。その姿が登り始めてすぐに見えてきます。

|

|

|

かまぼこ石。

大手道には不思議なアーチ形状の石垣があり、通称「かまぼこ石」と呼ばれます。

制作技法などについては謎の部分も多く、他の城では見られない岡城の特徴のうちの1つだそうです。

|

|

|

大手門近くの紅葉が見事でした。

|

|

|

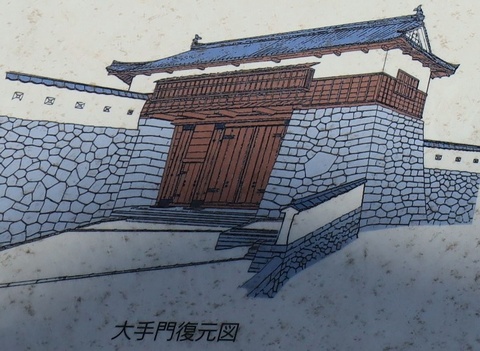

大手門跡(4)。

大手門は、城の正面玄関であることに加え、防御施設でもあります。大手門の石垣上には櫓が渡されており、櫓上から敵を攻撃できるようになっていました。

~写真は城跡内の案内板より~

かつての大手門はここより東側にありましたが、岡城へ立寄った築城の名人・藤堂高虎の意見により西向きに替えられたと伝わっています。

右の写真が古大手門跡。

|

|

|

|

|

城代屋敷跡(14)。

|

|

|

西中仕切跡(15)。

城内で最も狭い場所で、石垣により通路を折り曲げ、敵が直進できないようにしています。

|

|

|

太鼓櫓跡(16)。

太鼓櫓は岡城の中心部への入口で、城内で最も重要な門です。

2mほどの巨石を切込接ぎで積んでいます。

|

|

|

三の丸の高石垣(17)。

岡城というとこの写真がでてきます。

屏風のようなジグザグの形をしています。これにより2方向から矢を放つことができるため、敵を撃退するのに役立ちました。このような構造を「横矢掛り」と呼びます。

|

|

|

三の丸跡(18)。

三の丸は、他藩からの使者や家臣が、藩主と対面する場であったとされています。

向こうに見えるのは本丸の石垣です。

|

|

|

九重連山が見えます(17)。

すぐ下は断崖絶壁の崖です。敵も登ってこれません。

|

|

|

西の丸を眺める。

時間の関係で西の丸まで行けなかったのが残念です。

|

|

|

空井戸跡(20)。

二の丸の入り口付近にある大きな井戸です。当初から水は無く、空井戸であったとされるため、抜け道として使用されていたとか、財宝が隠されているなどの伝説が残されています。江戸時代には、60mほどの深さがあったとの記録も残されています。

|

|

|

二の丸跡(22)。

二の丸は、月見櫓や御風呂屋など、特徴的な機能を持つ建物が建てられていました。

|

|

|

瀧廉太郎像(21)。

少年時代を竹田で過ごした瀧廉太郎は、荒れ果てた岡城に登って遊んだ印象から着想を得て「荒城の月」を作曲したと言われています。

|

|

|

本丸跡(23)。

本丸は岡城中心部の最も重要な曲輪であり、中央部には藩主の住まいとなる本丸御殿が建てられていました。

向こうに見える石垣のところには、天守に相当する御三階櫓が建っていました。

|

|

|

東中仕切跡(25)。

本丸から見ています。この先に志賀氏時代に岡城の中心部であった東の郭があります。

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

191. 中津城

(大分県中津市) 県の史跡・三大水城

|

|

|

|

|

192. 角牟礼城

(大分県玖珠町) 国の史跡

|

|

|

|

|

193. 臼杵城

(大分県臼杵市) 県の史跡

|

|

|

|

|

194. 佐伯城

(大分県佐伯市) 国の史跡

|

|

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|