|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

92. 熊本城

(熊本県熊本市) 重要文化財・国の特別史跡・外観復元天守・三名城

熊本城は、肥後国飽田(あきた)郡に築かれた平山城である。

室町時代の1469年に肥後守護菊池氏の一族・出田秀信が千葉城を築いたのが始まりである。その後、鹿子木親員(かのこぎちかかず)により隈本城が築かれた。1588年隈本城に入った加藤清正は、1591年から千葉城・隈本城のあった茶臼山丘陵一帯に城郭を築き始め、1600年頃には天守が完成した。同年の関ヶ原の戦いの行賞で清正は肥後一国52万石の領主となる。1606年には城の完成を祝い、翌年「隈本」を「熊本」と改めた。これが現在の熊本城である。

1632年、清正の子・加藤忠広の改易により豊前小倉城主だった細川忠利が肥後54万石の領主となり熊本城に入った。細川氏の時代になると城地の拡張と増築が盛んに行われ、本丸の増築、二の丸の整備、さらに三の丸の開発が進められ、最後に西端の段山(だにやま)の郭が完成したのは明治維新まで30年を切った天保年間である。この時点で城内の櫓は焼失した森本櫓・硫黄櫓を除き62を数えていた。熊本城は細川氏の治世下で江戸時代を通じて拡張され続けていた。

明治時代の初めまでは大半の建物が撤去されずに現存していたが、熊本鎮台が置かれた後に建物や石垣、曲輪の撤去や改変が行われ、1877年の西南戦争で一部の建物を残して天守を含む御殿や櫓など主要な建物を焼失した。現在は、奇跡的に空襲による焼失を免れた宇土櫓や東竹之丸の櫓群が残る。

天守は1960年に鉄筋コンクリート造で外観復元され、2000年以降は門や櫓、御殿の一部などが木造で復元された。

2016年4月の熊本地震の際に、多くの石垣が崩落したほか宇土櫓などの文化財建造物、大小天守などの復元建築が被災し、修復が進められている。復元した天守は2021年に復旧工事が完了したが、全体の完全復旧は当初の計画より15年遅れ、2052年度となる見直しであると発表されている。

(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及び熊本城ホームページや城内の案内板の説明、パンフレットを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

城内図。 〜熊本城ホムページより〜

|

|

本城(本丸周辺+西出丸)絵図。

〜写真は城内の案内板より〜

梯郭式の平山城です。

南東を流れる白川を外堀に見立て、これに合流していた坪井川・井芹川を切り離して内堀としているため、城内にある水堀は飯田丸の西にある備前堀1つのみでした。

郭は大きく分けて4つに分類され、本城、二の丸、三の丸、さらに出丸として南西の古城と北東の千葉城、三の丸西方の段山がありました。

|

|

|

駐車場裏の石垣も崩れていました。

|

|

|

未申櫓。(復元)

石垣が崩れてこないように養生してあります。

|

|

|

数寄屋丸二階御広間。(復元)

石垣が崩落しています。

|

|

|

天守と本丸御殿。(復元)

|

|

|

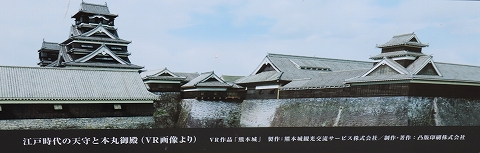

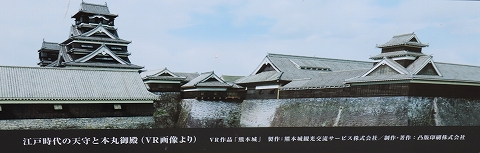

江戸時代の天守と本丸御殿(VR画像)。

〜写真は城内の案内板より〜

|

|

|

飯田丸。

|

|

|

飯田丸の南西隅には飯田丸五階櫓が復元されて建っていました。

熊本地震で石垣の一部が崩落し、隅石で櫓を支えていたことから「奇跡の一本石垣」と呼ばれていました。そして、長方体の石の長辺と短辺を交互に重ね合わせた「算木積み」の強さを証明することにもなりました。

〜写真は城内の案内板より〜

|

|

|

二様の石垣。

傾斜が緩やかな古い石垣(右)に、傾斜が急な新しい石垣が築き足されています。

古い石垣は加藤清正が、新しい石垣はその息子・忠広が築いたとされています。

|

|

|

連続桝形。

南に見える竹の丸から飯田丸に向かって6回折れ曲がる通路は、熊本城の防御性の高さを示す場所として知られています。

地震によって左側の石垣が崩落してしまいました。

|

|

|

東竹の丸の櫓群。(国の重要文化財)

田子櫓、七間櫓、十四間櫓、四間櫓、源之進櫓、東十八間櫓、北十八間櫓、五間櫓、不開門(あかずのもん)、平櫓が並んでいて、いずれも現存建物で国の重要文化財です。ここにある5つの櫓は倒壊は免れましたが、建物の傾斜や外壁の破損があり復旧工事が必要です。ここでは見えない東十八間櫓、北十八間櫓、五間櫓や不開門は倒壊等被害が大きく、解体され復旧待ちです。

|

|

|

本丸御殿闇り(くらがり)通路。

本丸御殿には地下通路があり、御殿の玄関もここにあります。

本丸御殿は地震の影響で現在閉鎖中ですが、地下通路は目立った被害はなかったそうです。

|

|

|

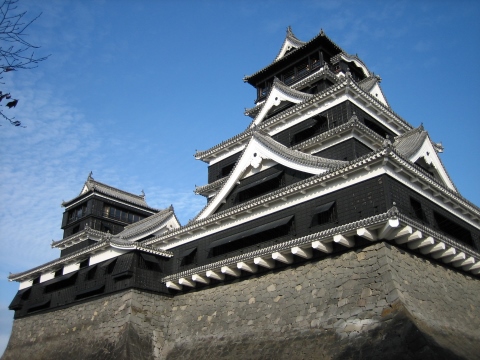

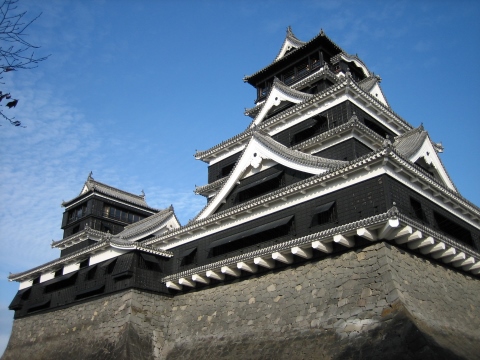

天守。

大天守は3重6階地下1階、小天守は3重4階地下1階の連結式望楼型です。

四面に配した千鳥破風(ちどりはふ)と最上階の南北につくられた唐破風(からはふ)が特徴ですが、この写真は東側からなので唐破風がわかりません。

|

|

|

南側から撮った大天守。

最上階の唐破風が見えます。

|

|

|

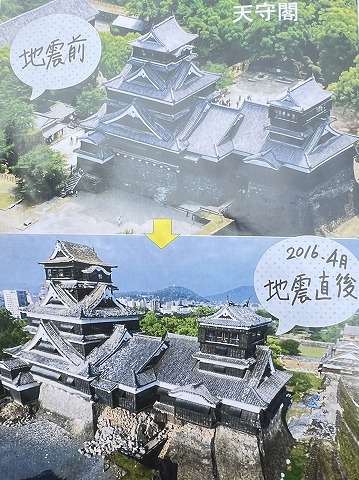

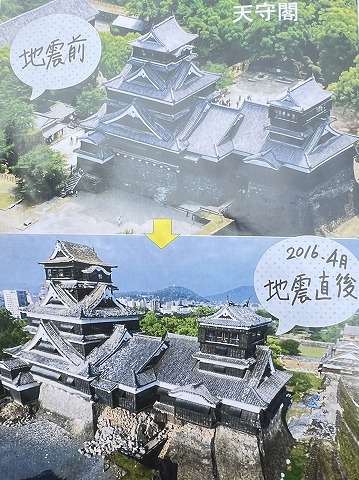

震災前に来た時に西側から撮った天守。

|

|

|

震災直後の天守の写真。

〜ガイドの持つ写真より〜

震災復興のシンボルとして最優先で復旧作業が進められ、2021年3月に完全復旧しました。

|

|

|

天守最上階から見た本丸御殿や飯田丸方面。

復旧工事中のため特別見学通路が設置され、そこから見学するようになっています。

|

|

|

天守最上階から見た平左衛門丸。

国の重要文化財の宇土櫓が解体復旧中です。

|

|

|

震災前に来た時に撮った宇土櫓。

3重5階地下1階のつくりで天守に匹敵する規模と構造のため、「第三の天守」とも呼ばれます。築城当時の姿を保っている唯一の多重櫓です。

震災で宇土櫓南側の続櫓が倒壊しました。

|

|

|

昨年近くに来た時に撮った宇土櫓の覆い。

ちょうど工事が始まったばかりのときでした。

手前は二の丸跡で、広場になっています。二の丸は、江戸時代を通じて上級家臣の屋敷が建ち並んでいた場所です。

|

|

|

加藤清正が植えたと伝わるイチョウの木。

熊本城は別名「銀杏城(ぎんなんじょう)」と呼ばれます。由来となった天守近くの大イチョウが見頃でした。

実際は加藤清正が植えたイチョウの木そのものは西南戦争で消失し、焼け残った根元から出た脇芽が成長したものだそうです。

|

|

|

93. 人吉城

(熊本県人吉市) 国の史跡

人吉城は球磨川とその支流胸川の合流点の山に築かれており、北側と西側は球磨川と胸川を天然の堀とし、東側と南側は山の斜面と崖を天然の城壁として、巧みに自然を利用している平山城である。

相良(さがら)氏が鎌倉時代に地頭として人吉荘に赴任して以来35代670年の長きにわたり在城し、江戸時代には人吉藩の藩庁であった。

戦国時代の相良氏は球磨だけでなく、八代、芦北も支配したが、1581年島津氏に敗れると八代、芦北を失った。1587年羽柴秀吉の九州征伐の際に降伏したが、家臣・深水長智の交渉により人吉城と領地を安堵された。

この頃より城の大改修が始められ、1639年漸く山城から石垣づくりの近代城郭に生まれ変わった。

関ヶ原の戦いでは当初は西軍に付き伏見城などを攻めるが、本戦で石田方が敗れると東軍に内応し戦功を挙げ、徳川家康より2万2千石の領地を安堵された。

1802年、1862年の2度の火災で城は全焼し、その後、一部の建物が再建された。

明治の廃城後、1877年に起こった西南戦争では西郷隆盛軍の拠点となり戦闘が行われた。この際に幕末に再建された建造物も全焼したが、焼け残った堀合門が市内の民家に移築され現存する。

その後、城跡は人吉城公園として整備された。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%90%89%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及びパンフレットを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

城内図。 〜パンフレットより〜

↑マップはクリックで拡大できます。

|

|

こんもりした山が人吉城です。

手前の広場は西外曲輪の大台所や御厩(おうまや)だった場所です。

2020年の豪雨による球磨川氾濫の復旧工事を現在も行っています。

|

|

|

はね出し石垣。

1862年の火事で城内の建物がほとんど焼失したため、翌年防火のために「はね出し」という工法で造られました。

この工法は「武者返し」とも呼ばれ、函館五稜郭、江戸湾台場など日本の城で数例みられる西洋式の石垣ですが、人吉城のような古典的城郭に使用されたのは唯一の例です。

|

|

|

水ノ手門西側長塀と間蔵(米蔵)跡。

|

|

|

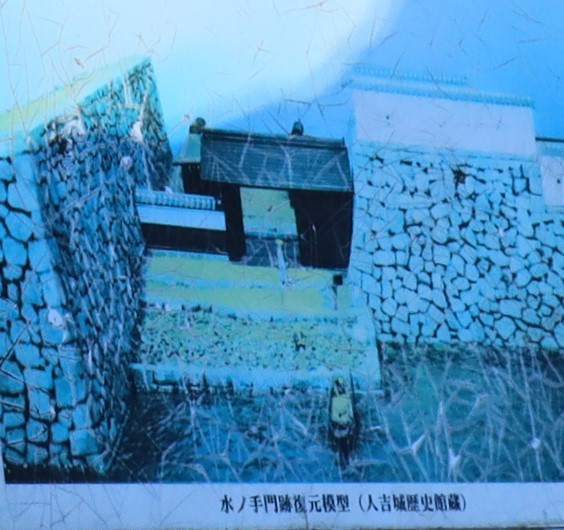

水ノ手門跡。

1607年から球磨川沿いの石垣を築き始め外曲輪が造られました。水運を利用するために、川に面した石垣には7個所の船着場が造られ、その中で最大のものが水ノ手門です。年貢米の出し入れに使用されていました。

|

|

|

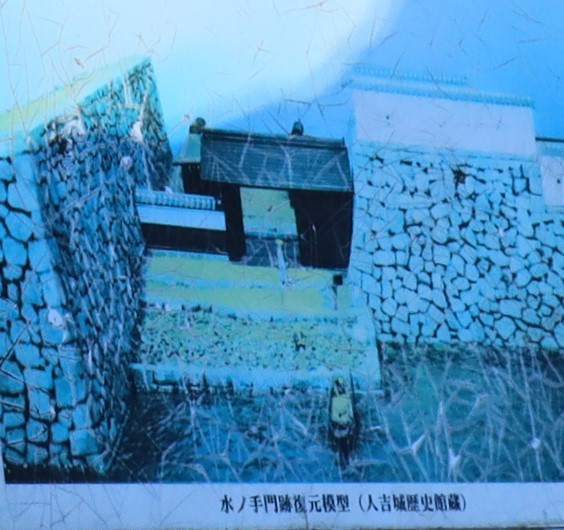

復元模型の写真。

〜写真は城跡内の案内板より〜

|

|

|

堀合門。

城主の住む御館(みたち)の北側入口の門です。

現存している門は市内の民家に移築されており、これは復元したものです。

|

|

|

御下門(おしたもん)。

「下の御門」と呼ばれ、本丸、二の丸、三の丸への唯一の登城口にある門です。

|

|

|

御下門を中から眺めて。

|

|

|

中御(なかのごもん)門。

二の丸への入口です。

|

|

|

二の丸。

江戸時代の初期「御本丸」と呼ばれたように、城主の住む御殿が建てられ人吉城の中心となった場所です。

|

|

|

本丸への入口。

野面積みの石垣です。

|

|

|

本丸。

天守は建てられず、1626年に護摩堂が建てられました。

|

|

|

二の丸から三の丸を眺めて。

|

|

|

三の丸。

奥に見えるのは二の丸の石垣と右手は塩蔵下の石垣。

三の丸は乙於津賀社と塩蔵、長屋を配置するだけで、広大な広場が確保されていました。籠城時のためです。

また石垣はなく自然の崖を城壁としており、「竹茂(たけも)かり垣」と呼ばれる竹を植えた垣で防御していました。

|

|

|

本丸、二の丸、三の丸の配置図。

〜写真は城跡内の案内板より〜

梯郭式の平山城です。

現在地と書かれている所には、御殿から三の丸へ下る埋門がありました。

|

|

|

御館(みたち)跡庭園。

御館は藩政の中心となった建物で、当時もこの位置に庭園があり、公的な接客や饗応を行った表御殿から眺めることができました。

|

|

|

御館御門橋。

多脚式の石橋で1766年に架けられました。

|

|

|

大井戸遺構。

人吉城跡では井戸のある地下室が2つ発見されています。その1つであるこれは相良内蔵助屋敷跡から見つかりました。1640年の「お下の乱」直後に破壊され埋められており、何らかの特殊な目的のために造られた井戸と推定されていますが、全国の遺構で同様なものがなく謎となっています。

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

189. 鞠智城

(熊本県山鹿市) 国の史跡

|

|

|

|

|

190. 八代城

(熊本県八代市) 国の史跡

|

|

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|