|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

90. 平戸城

(長崎県平戸市) 模擬天守

平戸城は、肥前国松浦郡の平戸島の北部、対岸の九州本土を望む平戸瀬戸に突き出た丘陵上にある平山城である。

1599年、松浦鎮信(まつらしげのぶ・法印)が現在の城地である日之嶽に最初の築城を開始した。

1613年8月、完成したばかりの居城を松浦鎮信が自ら放火し焼き払うという事件が起こった。理由としては、豊臣氏と親交が厚かったことによる江戸幕府の嫌疑から逃れるためとも、最愛の嗣子久信の死によるものともいわれている。火災後、藩は再建をせず、平戸港を挟んだ北側(現在の松浦史料博物館の場所)に「中の館」と呼ばれる居館を構え、平戸藩の藩庁とした。

1702年、第4代藩主松浦重信(鎮信)は幕府に平戸城の再築城を願い出て、翌1703年に許可された。江戸時代中期に築城が裁可されたのは異例であった。これは徳川家との姻戚関係と、東シナ海警備の必要性によるものと言われる。5代藩主松浦棟(たかし)によって1704年に着工され、1707年にほぼ完成した。天守はなく、二の丸に建てた3重3階の乾櫓をその代用としていた。平戸城は築城指導は山鹿義昌によってなされ、山鹿流軍学に基づく縄張りが構築されている。

廃城令により廃城となり、翌年、現存する狸櫓と北虎口門(搦手門)を残し、城の建物は解体された。1962年、模擬天守及び復興の見奏(けんそう)櫓、乾櫓、地蔵坂櫓、懐柔櫓が建てられた。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%B8%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及び平戸城公式サイトを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

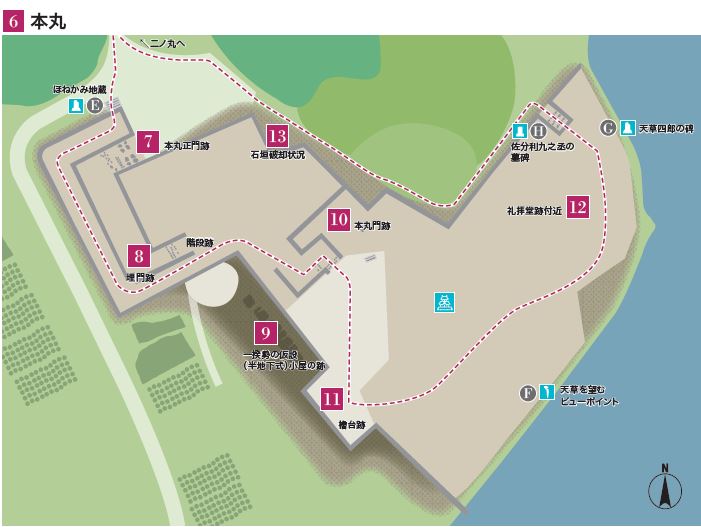

城内マップ。上が北です。

〜平戸城公式サイトより〜

(数字は説明文で使用)

下の写真は江戸時代の縄張図(城内案内板より)。

三方を海に囲まれ天然の堀としています。丘陵の頭頂部に本丸が築かれ、その南側に二の丸、東側に三の丸が配された梯郭式の平山城です。

|

|

|

北虎口門。(5)

北側の守りで重要な役目を担った門であり、現存する唯一の木造遺構です。

石垣と石垣の間にのった「渡櫓」様式をとります。

|

|

|

城内側から見た北虎口門。

右上に見えるのは「狸櫓」です。

|

|

|

地蔵坂櫓。(3)

城壁に張り出して、側面から北虎口門を守ることを想定していました。

|

|

|

狸櫓。(4)

平戸城に残る藩政時代の唯一の櫓です。

|

|

|

本丸に入り天守へ。

|

|

|

模擬天守。

内部は「歴史体験アミュージアム(AMUSEMENT×MUSEUM)」になっています。

|

|

|

1599年に築城した際の天守図(館内展示物より)。

一般的な城のイメージと違うなぁ。

|

|

|

天守最上階よりの眺め。

向かいは九州本土で、右手の赤い橋が九州本土と平戸島を繋ぐ平戸大橋です。

下に見えるのは見奏櫓(左)と懐柔櫓。

|

|

二の丸側から見た天守。

|

|

|

見奏(けんそう)櫓。(1)

二の丸北部を守る櫓です。

|

|

|

懐柔櫓。(2)

二の丸東部を守る櫓です。

現在は「城泊」として、宿泊可能な施設になっています。

https://www.castlestay.jp/

|

|

|

平戸城遠景。

宿の部屋から撮りました。平戸中心部はどこからも、平戸城がよく見えます。

|

|

|

松浦史料博物館。

火災後、城再建までの間藩庁の置かれた「中の館」があった場所です。

|

|

|

|

|

|

91. 島原城

(長崎県島原市) 国の史跡・復興天守

島原城は、1618年から1624年にかけて松倉重政が築いた平城である。高く頑丈な石垣が特徴で、独立式層塔型5重5階の天守と櫓49棟をもつ豪華な城であった。

1616年、有馬氏が転封となり、代わって松倉重政が有馬氏の居城であった日野江城に入城したが、手狭であったため島原城の築城を開始した。

松倉氏は4万石で、身の丈に合わない城をつくり、その工事も地盤が火山灰や溶岩流ということで困難を極めた。そのため、重い年貢を課し厳しく取り立てたこともあり、重政の息子の勝家の代の1637年に起きた島原の乱の原因となった。

島原の乱の責任により勝家は斬首(江戸時代、大名が切腹ではなく斬首となったのは、この1例のみである)となり、松倉氏は改易となった。その後は譜代大名の高力氏・松平氏・戸田氏・再び松平氏の居城となった。

明治に入り廃城となり払い下げ・破却されたが、1964年に天守を再建した。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

内堀に囲まれた高い石垣の本丸。

復興天守と巽櫓が見えます。

|

|

|

復興天守。

1618年頃に松倉重政によって築かれた5重7階の独立式層塔型天守は焼失し、1626年に独立式層塔型5重5階(初重の屋根を庇として4重5階とも)の天守が築かれたそうです。

現在の5重5階の天守は、1964年に絵図を参考に建てられた復興天守です。

破風(はふ)がないためすっきりしています。

|

|

|

御馬見所(おんうまみしょ)。(国の登録有形文化財)

幕末の藩主松平忠和の時代に藩士の訓練状況を見るために建てられました。

もともとは三ノ丸にあったものを移築し、島原城唯一の遺構建築です。

|

|

|

本丸から東・熊本方面の有明海を臨む景色。

手前は内堀跡。

|

|

|

高石垣。

高い立派な石垣です。

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

186. 金田城

(長崎県対馬市) 国の特別史跡

|

|

|

|

|

187. 福江城

(長崎県五島市) 県の史跡

福江城は、幕末の1863年に福江藩第11代(最後)藩主五島盛徳が完成させた五島氏の居城で、石田城とも言われる。現在は五島市の中心街に位置しているが、築城当時は三方を海に囲まれた海城であった。

本丸、二ノ丸、北ノ丸からなり、内堀、外堀がめぐらされた。天守はなかったが、本丸の二重櫓がその代用とされた。

1614年に、五島氏の当時の居城・江川城が焼失し、石田陣屋を藩庁としていたこともあり、五島氏は築城を幕府に願い続けたが、藩の財政難もありなかなか実現しなかった。しかし幕末の1849年、異国船を監視し、海上防衛に備えるとの目的で、高松城に次いで日本で2例目となる海城として、五島盛成の代に築城が認められた。海城の築城には財政難や海沿い特有の問題もあり、竣工までに14年の歳月を要した。しかし、まもなく明治維新となり築城9年で解体された。

現在は、本丸跡に五島高校、北の丸に資料館、文化会館、図書館が建ち、二の丸跡には五島氏庭園が往時の姿を今に伝えている。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%94%B0%E5%9F%8E

|

|

取材:文子

|

|

|

裏門にあたる蹴出門。

修復を重ねながら現存している門です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

石垣は野面積みが多いです。

|

|

|

本丸跡にある五島高校。

城跡にある学校はいくつもあるけれど、本丸跡にある学校は全国でここだけだそうです。

|

|

|

北の丸にある図書館(奥)と五島観光歴史資料館。

堀は外堀です。

|

|

|

五島氏庭園。

二の丸の位置に現在も残っている、五島家第30代(福江藩第10代藩主)盛成公によって2年の歳月をかけて造られた隠居所です。

|

|

|

庭園は国の名勝に指定されています。

京都の僧に造らせた庭園の庭石と築山は、すべて鬼岳の溶岩を用いています。

|

|

|

常灯鼻。

福江川河口にある、今日でいう灯台にあたる常夜灯です。

|

|

|

188. 原城

(長崎県南島原市) 国の史跡 ★世界遺産★

原城は1496年、領主・有馬貴純によって日野江城の支城として築かれた平山城で、16世紀末期に文禄・慶長の役で朝鮮半島の倭城や肥前名護屋城の知識を得た有馬晴信によって居城として整備された。現在残る石垣や枡形、本丸天守台はこの改修時のものである。原城は近世城郭として整備されたにもかかわらず、本拠の移転は沙汰止みとなる。

1616年、有馬氏が転封となり、代わって松倉重政が日野江城に入城したが、島原城を築城したため一国一城令の影響もあり日野江城とともに廃城となった。

1637年1638年にかけての島原の乱では、一揆勢が廃城になっていた原城に立てこもり決戦の地になった。

幕府軍は乱の終結後、再び一揆の拠点として使用されることのないよう原城を徹底的に破壊し、虐殺された一揆軍3万7千人の遺体は廃墟となった原城の敷地内にまとめて埋められた。

2018年世界遺産登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成遺産になっている。(世界遺産探訪参照)

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%9F%8E

写真のコメントは上記Wikipedia以外に、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産(原城跡ガイドマップ)を参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

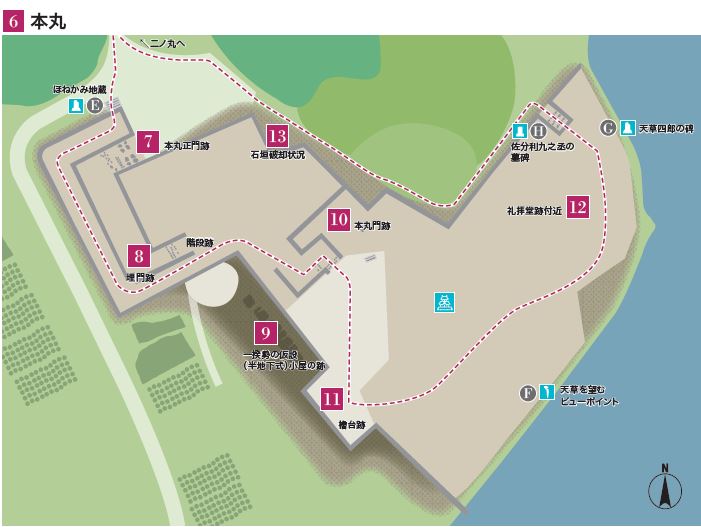

原城マップ。

〜長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産(原城跡ガイドマップ)より〜

|

|

|

大手口。

原城の入口だったところです。

|

|

|

本丸を眺めます。

大手口から本丸まで歩いて10分くらいかかりました。広大な城です。

|

|

|

本丸正門跡。

本丸へ入るための最初の門です。

|

|

|

埋門跡。

本丸に向かう2番目の門で、一揆後、徹底的に破壊されました。その破壊の工程が理解できるよう、3段階に分けて整備しているそうです。手前から

1段階 ⇒ 石垣の大きな石を落とした状況

2段階 ⇒ 大きな石を支えていた裏の小石を落とした状況

3段階 ⇒ 周囲の土で埋めた状況

|

|

|

本丸門跡。

本丸に通じる最後の門です。

8個の巨大礎石などが発見されており、当時最先端だった近畿地方の築城技術が用いられていたと考えられているそうです。

|

|

|

本丸。

|

|

|

本丸から見た二の丸。

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|