|

|

|

|

��A�����N�i���{�̂P�O�O����j

|

|

87. ���쉮��

(���ꌧ���Îs) ���̓��ʎj��

���쉮��́A��O�����Y�S���쉮�ɁA���̐�����ڎw�����L�b�G�g�����N�����֏o���������\�E�c���̖��ɍۂ��z�������R��ł���B

�z��ɍۂ��A�꒣������c�F��(�����q)�A�����č��c�����A���������A����L���炪������s�ƂȂ�A��B�̏��喼�𒆐S�ɓ������A�ˊэH���Ŗ�6�������1592�N3���Ɋ��������B

�����̑���Ɏ����K�͂��ւ�A�S������160�Ƃ̐퍑�喼���W�����A���쉮��̎���3�L�����[�g������130�����قǂ̐w���������ꂽ�B5�d7�K�̑�V�炩��͑S����160�Ƃ̐퍑�喼�̐w����]�ނ��Ƃ��ł��A��̎��͂ɂ͏鉺�����z����A�Ő����ɂ͓����̃����h������20���l�ȏ�̐l�����ւ�ɉh�����B

1598�N�G�g���v�������߂ɑS�R�P�����A���쉮������̖������I�����B�o���̊��Ԓ��A�G�g�������ɑ؍݂����͉̂���1�N2�����ł������B

�@(���쉮��HP���]��)�@http://www.hizen-nagoya.jp/

|

|

��ށF���q

|

|

|

�K�C�h�c�A�[��\�A��1�l�����ŃK�C�h����̐������Ȃ���A������iPad����ăo�[�`�������A���e�B(VR)�ɂ�铖���̕��i�����Ȃ�����܂����B�B

���쉮��Ճ}�b�v �`���쉮��HP���`

�i���������̃}�������̓}�b�v�̔ԍ��j

|

|

�����i�J�j�B

��̐��ʌ����ɂȂ�܂��B

|

|

|

���o�ہi�I�j�B

��������o����o�����Ƃ���ɂ���ȗցB

���������A�p�̕������Z�ؐ��ł͂Ȃ��A���c�����ɐςc�ΐς݂ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

�O�m�ہi�G�j�B

�Ί_������Ă���̂́A���J�ɂ����̂ł͂Ȃ��A����ƍN���l�דI�ɉ����̂������ł��B

|

|

|

�O�m�ۂɂ����˂̐ՁB

|

|

|

���쉮��ň�ԑ傫�ȐB

|

|

|

�n��i�@�j�B

�j�m�ۂɑ����܂��B

|

|

|

�j�m�ہi�B�j�B

|

|

|

�{�ۂ̐Ί_�B

|

|

|

�{�ۑ���i�F�j�B

�O�m�ۂ���{�ۂւ̓����ɁA��d�̍��s�Ȗ傪�z����Ă���A��ɁA�����ɒB���@����̑���Ɉڂ��������ł��B����ł���������2�����E���̋�P�ŏĎ����܂����B

|

|

|

�{�ی�a�ՁB

|

|

|

�V���i�D�j�B

5�d7�K�̓V�炪�����Ă��܂����B

�~�̓V�C�̂悢���ɂ͑Δn�܂Ŗ]�߂������ł��B

|

|

|

�{�ۂ��猩����̊ہB

|

|

|

�{�ۂ��猩���V���ہi�C�j�B

1593�N�ɍu�a�g�߂Ƃ��ė����������یh�i�V�����R�̎g�ҁj�̏h�ɂƂȂ������߁A���̖�������ꂽ�����ł��B

|

|

|

���쉮�锎���قɂ����������͌^�̎ʐ^���كz�[���y�[�W���q���܂����B

https://saga-museum.jp/nagoya/

|

|

���喼�̐w�ՁB

��������쉮�锎���كz�[���y�[�W���q���܂����B

|

|

�O�c���Ɛw�ՁB

�߂��ɂ������̂ŗ������܂����B

|

|

|

88. �g�샖�����

(���ꌧ�g�샖����) ���̓��ʎj��

�g�샖����Ղ́A�퐶����i�I���O5���I������I����3���I���j�̑�K�͂Ȋ��W���i���͂ɖx���߂��点���W���j�ՂŁA1986�N����̔��@�����ɂ���Ĕ������ꂽ�B���݂͍��c�g�샖�����j�����Ƃ��Ĉꕔ�������Ǘ���������ł���B

�g�샖����Ղ̍ő�̓����Ƃ����̂��W���̖h��Ɋ֘A������\�ł���B�퐶�������ɂ͊O���Ɠ����̓�d�̊����ł��AV���^�ɐ[���@��ꂽ��������2.5�L�����[�g���̊O�����͂�ł���͈͖͂�40�w�N�^�[���ɂ��Ȃ�B���̓��O�ɂ͖؍�A�y�ہA�t�ΖƂ������G�̐N����h���{����Ă����B�܂��A�������Њd�̂��߂̕����E�������ɕ����u����Ă����B�傫�ȊO���̒��ɓ�����2����A���̒��Ɍ������܂Ƃ܂��ė��Ă��Ă���B�k�̏W���͖k���s�A��̏W���͓���s�Ɩ�������Ă���B

���̂��Ƃ�����{�̏�s�̂͂��܂�Ƃ���������̂ŁA���{100����ɑI��Ă���B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E9%87%8E%E3%83%B6%E9%87%8C%E9%81%BA%E8%B7%A1

�ʐ^�̃R�����g���g�샖�����j�����z�[���y�[�W���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

�������ꂽ�O���B

�E��́u�t�Ζ�(��������)�v�ƌĂ��A����点���Y��s���}�̕t�������߂ɂ������ĂāA�G�̐N����h�����̂ł��B

|

|

|

�������ꂽ��B

�퐶����̓y�퓙�ɕ`���ꂽ����������d�w�����̉����̓�����⌬����ɂ́A���̎p���`����Ă��邱�Ƃ�����A��������Ă��܂��B�܂��퐶����̈�Ղ���͖ؐ��̒��`���o�y���Ă���A�����̏K���I�V���{���ł������ƍl�����Ă��邻���ł��B

|

|

|

����s�B

�����Ɉ͂܂ꂽ����s�͉���x�z�ґw���Z��ł����ꏊ�ŁA�����E�����蕺�m���N���҂����d�Ɍ������Ă����ƍl�����Ă��܂��B

|

|

|

�x�z�ґw�̏Z�܂��ƕ����E�B

|

|

|

�����E���猩���u�q�Ǝs�v�̃G���A�B

����ɂ��̃G���A�̓����Ō�����E�傪�����܂��B

|

|

|

�q�Ǝs�B

�s��(��������)�̏Z�܂��Ɖ��Ɍ�����̂͑q�ɌQ�B

�����̑��̒n��⒆���A���N�����Ƃ̌𗬁A���Ղ������╨����������������Ă���A�u�s�v���J����Ă����ƍl�����Ă��܂��B

|

|

|

�k���s�̓����B

���`�ɐ܂�Ȃ������\�������Ă��܂��B�Ñ㒆���̏�s�s�s�ɑ��������A�g�샖�����傫�ȉe�����Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

|

|

|

�k���s�B

�܂育�Ƃ̏ꏊ�ƍl�����Ă��܂��B

|

|

|

��Փa�B

�d�v�Ȏ��������߂��c���s������A�c��̗�ւ̋F����J����s�����肵���A���S�I�Ȍ����ƍl�����Ă��܂��B

|

|

|

89. �����

(���ꌧ����s) �d�v�������E���̎j��

�����́A��O������S�ɂ������֊s��s�������̕���ł���B

��O�̐퍑�喼���������ɂ���Ēz���ꂽ�����邪�A�]�ˎ���ɓ���O�l�喼�̓瓇���ɂ��g���E���C�ɂ��A���݂̍����̎p�ɂȂ����B

��50m�ȏ������x�́A�Ί_�ł͂Ȃ��y�ۂŒz����Ă���B���R�ȓy�n�ɂ��邽�߁A����������Ȃ��悤�ɓy�ۂɂ̓}�c��N�X�m�L���A�����Ă���B�邪���̒��ɒ��ݍ���Ō����邱�Ƃ�A���Ă͊�d�ɂ��O�x�����炵�A�U���ɂ������ۂɂ͑��z�{���著�荞��ʂ̐��ɂ���Ė{�ۈȊO�𐅖v�����G�̐N�U��h�q����d�g�݂ɂȂ��Ă������Ƃ���A�u���ݏ�v�Ƃ��Ă�Ă����B

�������㏉���ɋN����������̗��ɂ���̖͂�A�̖͂呱�E�A�{�ی�a�ȊO�̑S�Ă̌������͏Ď����A�̖͂�Ƒ��E�݂̂������c���Ă���1957�N�ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%B3%80%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia�y�я�Փ��̈ē���{�����e�B�A�K�C�h�̐������Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

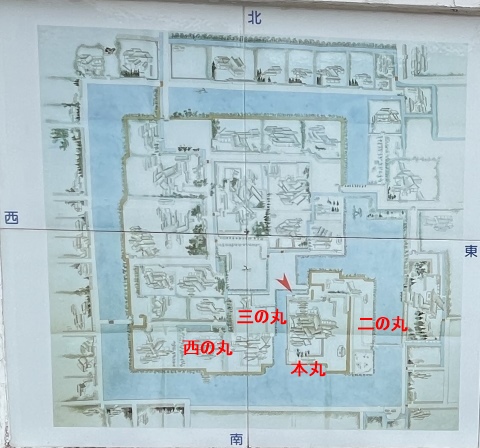

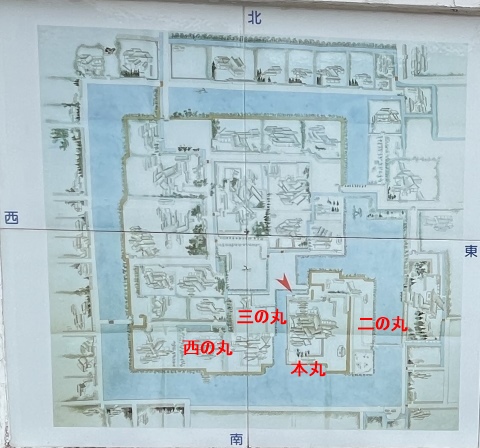

1614�N���쐬���ꂽ�G�}�B

�{�ۂɂ͏��������V�炪�`����Ă��܂��B�{�ۂ̖k�Ɠ��ɓ�̊ۂ�ڂ��Ĕz�u���A����2�̋ȗւ𐅖x�ň͂�ł��܂��B�����Ɩk���ɎO�̊ہA���̊ہA�d�b���~������܂����B

��E�k�E�����̐��x�͌��݂��c���Ă���A�����̖x�������v�悪���邻���ł��B

�����Ղ͖{�ۂ������āA���݂͌�����w�Z���̌����{�݂����Ă��Ă��܂��B

|

|

|

�k���̊O�x�B

�����Ԃ̍L�����x�ł��B

|

|

|

�̖͂���̖͂呱�E�B(���̏d�v������)

1838�N�Ɍ��Ă�ꂽ������\�ŁA�����̗��[�ɐ������͂��ڂ��Ă��邱�Ƃ���u�̖͂�v�ƌĂ�Ă��܂��B

|

|

|

�{�ۑ����猩�����́B

|

|

|

�V���B

1611�N�ɏ��q��V����Q�l�ɂ���4�d5�K�̔j���̂Ȃ��V�炪�������܂����B�傫���͕P�H���V������傫�����������ł��B

������1726�N�̑�ŁA�{�ہA��̊ہA�O�̊ۂ��������A���̌�V��͍Č�����܂���ł����B

���̓V���A�{�ۂ���o��܂���ł����B�{�ۂ���o�āA��̊ۑ��ɓo���������悤�ł����B����͌��X�̍\���������ł��B

��N�Ȃ�����炢�Ă���͂��ł����A���N�͂���ق��Ԃł����B

|

|

|

|

|

�������ꂽ�{�ی�a�B

1726�N�̑�Ό�A��̊ۂ��Č����ː��͓�̊ۂ𒆐S�ɍs���܂����B�������܂�����1835�N�̉Ђœ�̊ۂ��������܂����B

���̔ˎ�瓇�������{�ۂ��Č����邱�ƂƂ��A�{�ی�a�A�̖͂�A���E�����Ă��܂����B�����̌����͖����ɓ����Ă���̎m���×��ł��鍲��̗��ł�������Ƃ�܂������A�{�ی�a�͘V�����̂���1957�N�܂łɉ�̂���܂����B

���̌�2004�N�ɖ{�ی�a�̈ꕔ�𒉎��ɕ������A�u�����{�ۗ��j���v�ƂȂ��Ă��܂��B

��������Ȃ����������̈ʒu�����ʕ\������Ă��܂��B����܂ŕ��U����Ă����������W�߁A�s���@�\�����{�ی�a�ł��������߁A���É���̖{�ی�a�����傫�����{��̍L���̌�a�����������ł��B

|

|

|

|

|

45�����Â����~���̒����L���B

|

����ԁB

�ˎ�瓇�����̎������ł����B

�ʂ̏ꏊ�Ŏg���Ă��܂������A�{�ی�a�̕������@�ɖ{�ی�a���ɍĈڒz���ꂽ���߁A���݂��ꂽ�����̕��ނ̌����ł��B

|

|

�{�ۓ쑤�̓y�ہB

����Ă���Ă����̂����������ł��B

|

|

|

|

��B�����N�i�����{�̂P�O�O����j

|

|

184. ������

(���ꌧ��R���E�������}����s) ���̓��ʎj��

|

|

|

|

|

185. ����

(���ꌧ���Îs) �͋[�V��

���Ï�́A���Îs�X�̖k���Ɉʒu���A���Y�삪���Øp�ɒ����͌��̍��݁A�����R�Ɉʒu����B���Øp�ɓ˂��o�������R��ɖ{�ۂ��z����A���̐����ɓ�̊ہA�O�̊ۂ��z���ꂽ�A�s�����R��ŁA�k�ʂ͓��Øp�ɖʂ��邽�߁A�C��Ƃ�������B

1595�N�L�b�G�g�̉Ɛb�E����L�������̒n�ɕ�����ꂽ�B�L���͊փ����̐킢�ł͓��R���ɂ��A�O�l�喼�ƂȂ�A1602�N���{�i�I�Ȓz����s��1608�N�Ɋ��������B�G�g�̎���A�p��ƂȂ��Ă������쉮��̈�ނ��g�p���A��B�e�n�̏��喼�̏��͂Ēz�邵���B

�L���̎q�̌����́A�����̗��̐ӔC����炳��V����4����v�����ꂽ�B�����́A�]�˔˓@�Ŏ��E���A�܂��k�q���Ȃ��������߂Ɏ���Ƃ͒f��ƂȂ����B�Ȍ�͋�B�̊O�l�喼���Ď������ڂ�����A����喼5�Ƃ�����ւ����ƂȂ����B

�V��̑��݂����������͊m�F����Ă��炸�A�V���`�����G�}��v�}���Ȃ��A���݂̓V��͌c�����̗l���Ō��z����Ă����Ƒz�肵��1966�N�ɑ���ꂽ�͋[�V��ł���B

�p���A�{�ۂ͕��ߌ����ƂȂ�A��̊ی�a�Ղɑ���c���ꒆ�w�Z�E�����w�Z������A���̑��̓�̊ہE�O�̊ېՂ͎s�X�����Ă���B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E6%B4%A5%E5%9F%8E

|

|

��ށF���q

|

|

|

�V���Ɍ��͋[�V��B

|

|

|

�{�ۂ��猩�铂�Øp�B

���͓��̏����ł��B

|

|

|

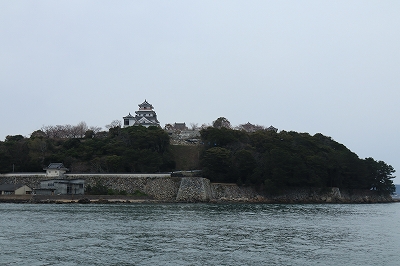

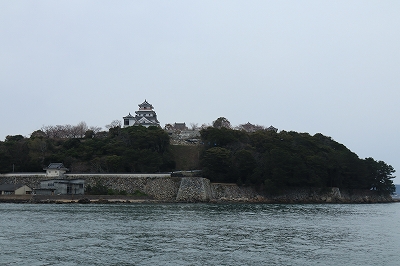

�����R�Ɩ{�ہB

|

|

|

�s�X�n�Ɏc��Ί_�B

|

|

|

|

|

��C�����N

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|