|

|

|

|

��A�����N�i���{�̂P�O�O����j

|

|

71. ���R��

(�L�������R�s) �d�v�������E���̎j�ՁE�����V��

���R��́A���㍑�ɂ�������ŁA1615�N�̈ꍑ���ߔ��z���1622�N�ɏv�H���A��K�͂ȐV�K�z��ɂ��ߐ���s�ōł��V������ƂȂ����B

�`�����֊s���̕��R�邾���A2�d�̖x�␣�˓��C�֔�����^�͂������߂ɊC��Ƃ��Ă��m����B

�z��͓���ƍN�̏]�Z��ł��鐅�쏟���ŁA�փ����̐킢�ȍ~�A���㍑�E���|����2�������߂Ă����������������Ə��@�x�ᔽ�ɂ����Ղ��ꂽ���Ƃ���A �ї����Ȃǐ����{�̗L�͊O�l�喼�ɑ���}���Ƃ���10����^����ꕟ�R�˂����������B���10���N���X�喼�̋K�͂ł͂Ȃ�100�����x���̋K�͂ƌ����A���ꂾ���R�z�Ɛ��˓��̗v�Ղ�����Ƃ��ďd�v�����ꂽ���Ƃ��킩��B

���쎁��5�㑱�����㖳�k�f�₵�A�������������R�`�˂�����������10�N�ŌK���˂Ɉڕ��������߁A���̌㕈��ł��������������F�s�{�˂������������܂ő������B

�����̔p��߂ɂ��{�݂͖��Ԃɕ����������A�V��╚���E�ȂLjꕔ���c�邾���ƂȂ�A�x�����R�w�̌��ݓ��Ŋ��S�ɖ��߂�ꂽ�B���a�ɂȂ�ƕ��R��̕����I���l���ĕ]�����ꍑ��Ɏw�肳�ꂽ���A��P�ɂ��V��͏Ď������B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E5%82%99%E5%BE%8C%E5%9B%BD)

�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia�y�����R�锎�����̃z�[���y�[�W���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

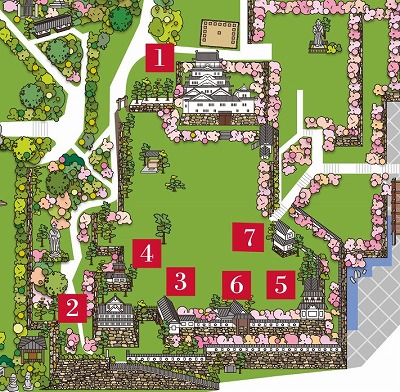

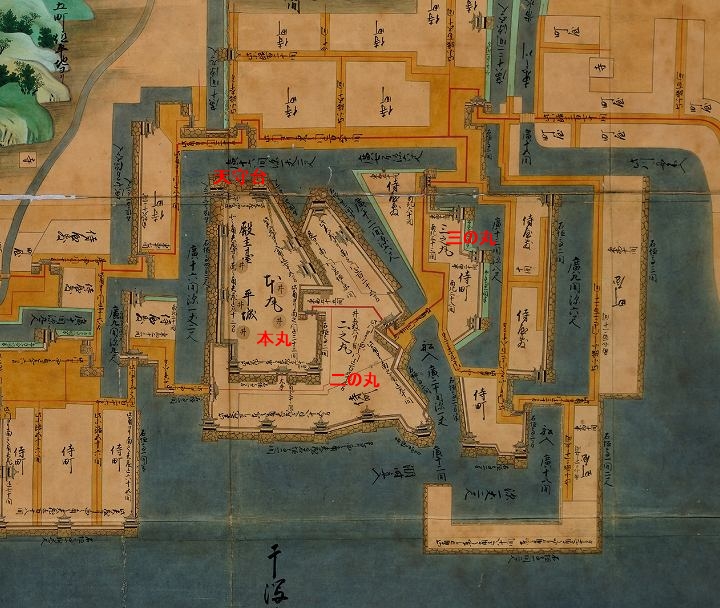

���R��͎R�����A�{�ہA��V�ہA�O�V�ۂ̎O�i�̐Ί_�ō\�����ꂽ���R��ł��B�`����Ŕ�CG�ʐ^���`

|

|

�{�ۃ}�b�v�B �`���R�锎���كz�[���y�[�W���`

�i���������̐����̓}�b�v�̔ԍ��j

|

|

|

�����E�B(���̏d�v�������j�i�Q�j

1601�N�����s������Ɍ��Ă�ꂽ���̂��A���쏟���̕��R��z��ɂ������āA2�㏫�R�G�����ڒz���������̂ł��B�i�������1619�N�p��j

��P�ɂ��Ď���Ƃ�Ă��邽�߁A��������ŌÂ̘E�̂ЂƂƂȂ��Ă��܂��B

3�d3�K�ŏ��d��2�d�͑���K���Ƃ����铯�K�͂̍\���������A���̏�ɓƗ������\���̏����Ȗ]�O�����悹��c�������̌��z�l�����c�����]�O�^�̘E�ł��B

|

|

|

|

|

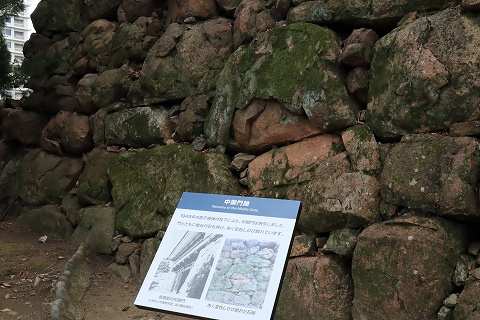

�ؓS���(�������˂�����)�B(���̏d�v�������j�i�R�j

��P�ɂ��Ď���Ƃꂽ�����́A�{�ې��ʂɂ��т��鐳��ł��B

���̞e�^����̌^���Ƃ�Ȃ������l���̂��̂ŁA���̖��̒ʂ����和�ɋ؏�̓S���ł��t�����Ă��܂��B

|

|

|

���E�B�i�S�j

��������ȍ~�A���т��ѕ�C���J��Ԃ��Ă������A���`�𗯂߂Ȃ��قǍr�p���������������߁A1979�N�C�����܂������A�����̑啔���͖͋[�I�Ȃ��̂ł��B

|

|

|

�����E�B�i�T�j

2�d2�K�̘E��2�K�����ɂ͍����t���̉�艏������A�鉺�̗l�q����]���邱�Ƃ��ł��܂��B

���s�����邩��̈ڒz�Ɠ`���܂����A���������Ɏ���A1966�N�ɓV��ƂƂ��ɍČ�����܂����B

|

|

|

�䓒�a�B�i�U�j

�����̈ꕔ���Ί_��ɂ���o������(�����Â���)�̌����ŁA���~�i�����̊ԁj�Ɠ��a�ō\������Ă��܂����B

��O�͍���ł�������P�ŏĎ����A1966�N�ɓV��ƂƂ��ɍČ�����܂������A��O�̏ڍׂȋL�^���Ȃ��������ߖ͋[�I�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B

�����̈ꕔ���Ί_��ɂ���o���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

|

|

|

|

|

���E�B�i�V�j

2�d2�K�̘E�ŁA�z�鎞�Ɍ��Ă��܂������A�p���̖��������Ɏ���܂����B

���݂̋��E��1973�N�Ɏs���̊�t�ɂ��S�R���N���[�g�Ō��Ă�ꂽ���̂ŁA�����̌`���̔z�u�Ȃlj����Ƃ͑傫���قȂ��Ă��܂��B

|

|

|

�V��B�i�P�j

��P�ɂ��Ď���A1966�N�ɓS�R���N���[�g�ōČ����ꂽ���A�Îʐ^���̎�������r�I�����c���Ă����ɂ�������炸�A�j����������I�Ȕ��ς��D�悳�ꂽ���Ƃ⌚�z��@�ɏ]�������ƂȂǂ��瑋�̌`���z�u�ȂǑ����̓_�����Ƃ͈قȂ��Ă��܂��B���̂��߁A�����V��ł͂Ȃ��u�����V��v�̈����ƂȂ��Ă��܂��B

5�d6�K�n��1�K�i�v6�K�j�A2�d3�K�̏��V���ڍ�����������

�w���^�V��ł��B

�܂��A�Ί_���ō��ݐڂ��Ƃ����ςݕ��ł��B

|

|

|

|

|

�h���̎�_�̖k�ʂ͖C���ւ̑�Ƃ��āA����3�~�����[�g�����x�̓S���ŏ�w���������ǖʑS�̂ɒ����Ă��܂����B���̂��ߖk�����猩���V��͕ǖʂ��^�����ŁA���̓V��ɂ��Ⴊ�Ȃ����R��V��ōő�̓����ł����B2022�N�ɏI�������K�͂ȉ��C�H���ŁA���̓S�ǂ��Č����Ă��܂��B

|

|

|

|

|

|

�V�炩�猩���A�����E�A�ؓS���A���E�B

�V�����z�[���������T�ł��B

|

|

|

72. �g�c�S�R��

(�L�������|���c�s) ���̎j��

�g�c�S�R��́A���|���̐퍑�喼�ї����̋���ł������R��ł���B��Ղ́u�ї������ �����䉎�|��� �S�R��Ձv�Ƃ��đ����䉎�|(�����Ђ��邪��)��Ƌ��ɍ��̎j�ՂɎw�肳��Ă���B

�g�c�S�R��̒z�鎞���͕s���Ƃ���邪�A����ɂ���_����(���݂̐��_��)��1325�N���ȑO�̑n���Ƃ���A�������ɒz�邳�ꂽ�Ƃ����B�����̌S�R��͍Ԓ��x�̏��K�͂ȏ�ł��������A1523�N�ɓ��邵���ї����A�̔ӔN�ɌS�R�S��̏�s�����n�܂�A�펞�̂ݏ�s���Ă���]���^�̎R�邩��A�����̋��قƐ펞�̏�s����̉�����ߑ�I�Ȑ��i������ɕς�����B

�������A�R�ԕ��̖~�n�Ɉʒu����g�c�S�R��͌�ʂ̕ւ������A1591�N�ɍL���邪�قڊ�������ƁA�g�c�S�R��͖ї����̖{���Ƃ��Ă̖������I���A�Ɛb��鉺���̏��l��͍L���鉺�ɈڏZ�������I�ɔp��ƂȂ����B

1615�N�ɍ]�˖��{���o�����ꍑ���߂ɂ��g�c�S�R�������A1637�N�ɓ����̗����N����ƁA�L���V�^���̌��N�����ꂽ���{�ɂ���āA�Ί_��x�Ȃǂ��j�p�E�P�����ꂽ�B�����ɂ͍L���˂̎x�˂Ƃ��čL���V�c�˂��������A1863�N�ɋg�c�S�R��̘[�����ɐw�����u���ꂽ���A�����ɓ���p�˂ƂȂ����B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E9%83%A1%E5%B1%B1%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia�y���S�R��Ճp���t���b�g���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

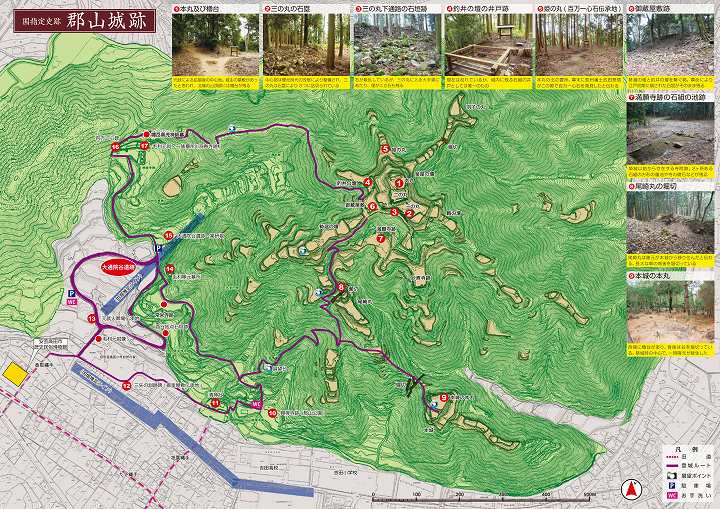

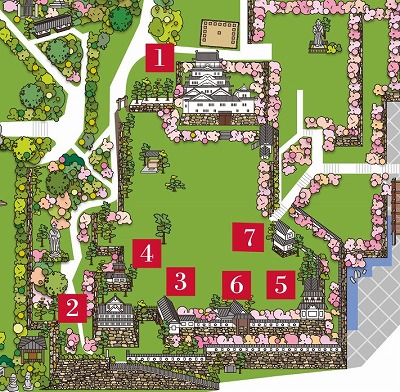

�S�R��}�b�v�B�i�N���b�N���ĕ\�����ꂽ�}�b�v���g��ł��܂��j �`�S�R��Ճp���t���b�g���`

�i���������̐����̓}�b�v�̔ԍ��j

|

|

�����͌^�B

�W��390m�A�䍂190m�̎R�����ɂ���{�ۂ�����ː����270�ȏ���̊s���A�����̔�����g�ݍ��킹���G�ɒz����Ă��܂��B

���A���g������O�̖{�ۂ͉E�������ɂ���܂����B

�S�R��̊s�\���́A�q�[�U�ɂ��v�����ʂ�ԐF���̒n�}�ɂ��邱�Ƃł킩���������ł��B

|

|

|

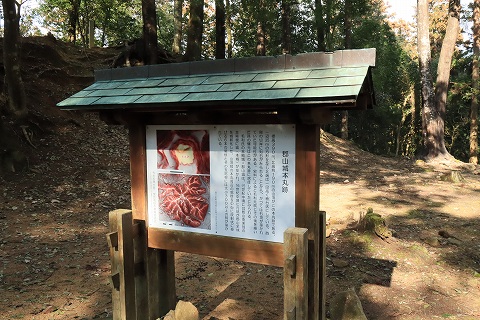

�{�ېՁB�i�@�j

���A�̉��~���������Ƃ݂��Ă��܂��B

�����̈�i�ƍ����Ȃ�����������̍ō����ł��B

|

|

|

�{�ۂ̍ō����B�i�@�j

�E�䂪����܂����B

|

|

|

��V�ېՁB�i�@�j

�ԐF���̒n�}�ł��B

|

|

|

�O�V�ۂɎc��Ί_�B�i�B�j

|

|

|

�ވ�̒d�̈�ːՁB�i�C�j

���݂͌͂�Ă��܂����A����Ɏc��Αg�̈�˂Ƃ��Ă͗B��̂��̂ł��B

|

|

|

�䑠���~�ՁB�i�E�j

�����ɂ��]�ˎ��㏉���ɕ����ꂽ�Ί_�����̂܂c���Ă��܂��B

|

|

|

����(�����܂�)�̒d�B

�䑠���~�̉��i��x�ŋ���ēƗ��������召10�i�̊s���琬��d�ł��B

�����ɂ͖{�ێ�������؍݂������Ƃ����������܂��B

���͖������Ă��܂����A�����͖Ȃ�Ă���܂���ł����B

|

|

|

����ۂ̖x�B�i�G�j

����ۂ͖ї������̋��ق��������Ɛ��肳��Ă���A���̔w��̖x�ł��B

|

|

|

��(����)�_�ЁB�i�J�j

1325�N����c�铏�D������A����ȑO�̑n�����m���Ȑ_�ЂŁA�퍑����͌S�R�̒���ЂƂ��Ėї����̋F�菊�ł����B

|

|

|

�ї����A�揊(���t����)�B�i�P�j

1571�N�Ɍ��A���S���Ȃ������N�A����t������������A�����ɕ悪���Ă��܂����B

���ؑ��ŁA�E�̖̍����ɔ[������Ă��邻���ł��B

|

|

|

73. �L����

(�L�����L���s) ���̎j�ՁE�O�ϕ����V��E�O�啽��

�ї��P�������c��͌��̃f���^�n�тɒz��������ŁA���{��A�����Ƌ��ɓ��{�O�啽��i�L����A���R��A���É���Ƃ���ꍇ������j�Ƃ�������B�ł��L����������̋ȗւ̂������x�Ɉ͂܂ꂽ�{�ۂƓ�̊ۂƎO�̊ۂ̈ꕔ���������A�L����12���������[�g���B����≪�R���Ƌ��ɏ����ߐ���s�̑�\�I�Ȃ��̂ł���B

�ʏ̂́u���(�肶�傤)�v�B�L���邪��������̂͐́u�Ȕ�Y(�����̂���)�v�ƌĂ�A�L���s����Ȕ�̒n���͉��쎮�ʼnÎ��n���Ƃ����O�́u��v�ł������ƌ����Ă��邱�Ƃ���A���̖��������B����ɂ͖x�ɂ�������̌��������Ƃ��A�V�炪��������Ƃ�������B���̑��A�u�݊ԏ�(�����܂��傤)�v�A�u������(�����܂��傤)�v�̕ʏ̂�����

�]�ˎ���ł͐����{�L���̏��̂ƂȂ����L����42��6000�̐���12��̋���ƂȂ�A�]�ˎ��㒆���ɏ����ꂽ�w�L���ˌ�o�����x�Œm��Ƃ���ł́A5�d��3�d�̑召�V��Q�ȉ��A�E88����Ă��Ă����B1598�N�ɖї��P���ɂ���đn�����ꂽ��V��́A1945�N�ɓ|��܂Ō����V��̒��ł͉��R��V��Ɏ����Î���`������̂ŁA���������ŏ�K�ɍ��������O�ς̎d�l�͍���ۑ��@���̍���w��i1931�N�j�̗��R�̈�ƂȂ����B

�ߑ�͌R�s�L���̒��S�{�݂ł������B�����푈���ɁA�{�ۂɑ�{�c���u���ꂽ�Ƃ����H�L�ȗ��j�������Ă���B�A�����J�R�ɂ��L���s�ւ̌��q���e�����̍ۂɂ͔j��ڕW�n�_�ƂȂ����B�܂��V��͌����ɂ�锚���Ő�������ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�����̎��d�ɂ�莩�����Ƃ��ߔN�̌����Ŕ������Ă���B

���݂͍L���s���������u�L������v(��ʂɂ͍L���隬�����ƌĂ��)�ƂȂ��Ă���A�������ꂽ��V��͗��j�����قƂ��ė��p����Ă���B

�@(Wikipedia���]��)�@http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%9F%8E

|

|

��ށF��q�i���q�ɂ��U��L���j

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��ށF���q

|

�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia�y���L����z�[���y�[�W���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

�G�g�ɐb�]�����ї��P���͏㗌���G�g�ɉy���B���̎��ɑ�����ڊy��(����炭����)��K��A�S�R�邪���łɎ���x��ł��邱�Ƃ����A�V������Â�������ӂ����ƌ����Ă��܂��B

�ߐ���s�́A�����̌�ʂ̕ւ��悢�ꏊ�ɂ���ꂽ���Ƃ�����A1589�N���c��͌��̃f���^�n�тɒz����J�n���܂����B

1591�N�A�{�ۂȂǂ̎�v�ȕ������ł��Ă��������ŐΊ_��x�͖������ł������P�������邵�A���������̂�1599�N�ł����B

1600�N�̊փ����̐킢�ɂ����Ĕs�ꂽ���R�̑��叫�ł������P���͎��h�E����֓]���ƂȂ�A���̌�ɕ�������������܂����B

|

|

���������������O���ٓ���A�ї�������ɕs�\����������̐�������я鉺���Â����{�i�I�ɍs���܂����B�O�s����������A���x�E���x�E�O�x�̂����1�L�����[�g���l�����֊s���̍L��ȕ���ƂȂ����̂͂��̍��ł��B

|

|

|

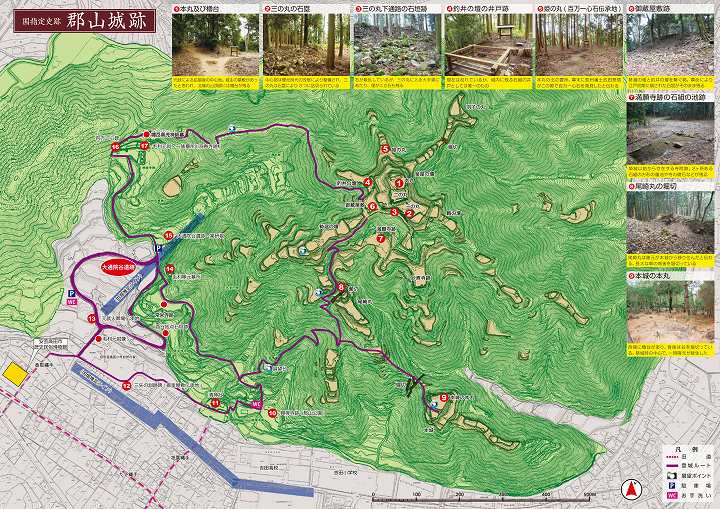

���݂̍L����Ղ̃}�b�v�B

�{�ۂƓ�̊ۂ��c���Ă��܂��B

��̊ۂ͏G�g���ڊy��ɕ킢�A�p�n�o�\���ɂȂ��Ă��܂��B�n�o�͋ȗււ̏o�����ł���u�Ռ��v��G�̍U��������A�����̕��m�̏o������m�ۂ��邽�߂̂��̂ł��B

�ǂ̂悤�Ɏ�邩�͂�����T�C�g��т����Q�l�ɂ��Ă��������B

|

|

|

���x�z�Ɍ����̊ہB

��̊ۂ͕�������Ă���A������̂͑��ۘE�ł��B

�����ĐΊ_�͖h������߂邽�߂Ɂu����|��(�悱�₪����)�v�ƂȂ��Ă��Đ܂�Ȃ����Ă��܂��B

����ɂ��Ă̏ڂ��������͂�����T�C�g��т����Q�l�ɂ��Ă��������B

|

|

|

�\���E���E�E�����E�E���ۘE�B

|

��勴�ƕ\���E���E�B

|

|

�h��̍H�v������܂��B

���̌������勴��n���ė����G�ɉ�����|���܂��B

|

���̌˂͓ˏ�˂ŁA�S�C���łĂ�悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�����̐��̏�(���R�铙)�͈��˂ł��B

|

|

|

|

|

��̊ۓ��ɂ͖��E�̂ق��ɂ͌�a�ȂǏd�v�Ȏ{�݂͂Ȃ��A���̓����ɔԏ��E�n�����E��˂Ȃǂ�����݂̂ł����B���̂��߁A�펞�ɂ����ďo�w���镺�̏W���ꏊ�ł������Ǝv���܂��B

|

|

|

�{�ۂ̌Ռ��ł��钆���ՁB

|

���`�ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

�����ՁB

�����ɂ�蒆���͏������܂����B�����ĐΊ_������ĐԂ��Ă��Ă��܂��B

|

|

|

|

�V���5�d5�K�����A�����]�O�^�ł��B

���A�����Ƃ����悤�ɍ]�ˎ���܂ł�3�d3�K�̏��V�炪��Ɠ��ɔz�u����A����炪��V��Ɠn�E�Ō���Ă��܂����B

���傤�ǎʐ^���B�邽�߂ɗ����Ă���ꏊ�ɓ쏬�V�炪����܂����B

���V��͖����ɓ���j�p����܂������A��V��͎c���Ă��܂����B�����ɂ���V��͉���͂��܂���ł������V���̏�ɕ��ꗎ���܂����B

���݂̑�V���1958�N�ɊO�ϕ����Ō��Ă�ꂽ���̂ł��B

|

|

���ꂩ�����Ί_�B

�����������L����̖��f�C���{�ɂƂ��߂��A�C�������Ί_�������Ղƍl�����Ă��܂��B���������{�����𖽂����͕̂ʂ̏ꏊ�������Ƃ���A�]��Ȃ������Ƃ���1619�N�������͐M�Z���쒆���֑啝�Ȍ��]���ƂȂ�܂����B

���̌�I�ɘa�̎R���̐�쒷��(�Ȃ�������)�����ƂȂ�A��쎁�������܂�12�㑱���܂����B

|

|

|

�����V���Ƒ�V��B

��O�̐Ί_�̏�ɓ����V�炪�����Ă��܂����B

|

|

|

�����ՁB

�O�̊ۂƖ{�ۂڌ�����������ł��B

|

|

|

|

|

��B�����N�i�����{�̂P�O�O����j

|

|

172. �O����

(�L�����O���s) ���̎j��

�O����́A���㍑�䒲�S(�݂�����)�ɂ������A�V����k�i�����j�ɒ������{�ہA���̓��E���E�쑤�ɓ�̊ہA�����Ă����̓����ɎO�̊ۂƓ��z�o�A�����ɐ��z�o��݂�����s���̕���ł���B�O���p�ɕ����ԑ哇�Ə�����Ί_�łȂ��Œz���A�������ɂ͂��������C�ɕ����悤�Ɍ�����Ƃ��납��u����v�Ƃ��Ă��C��ł��������B

�ї����A�̎O�j�̏����엲�i�ɂ����1567�N�ɐ������n�߂��A1582�N�ɂ͋�����V���R������ڂ��Ă���B

���̌�1587�N�ɒ}�O(������)�̖�����ɋ�����ڂ������A1595�N�Ɠ�{�q�̏�����G�H�ɏ���O����ɖ߂�B�������B���N���i���S���Ȃ�����́A���������A�L���˂̉ƘV�̎O����쎁������A�L���˂̎x��Ƃ��Ė����܂ŗ��p���ꂽ�B

�{�ۖk���̐�[���Ɉ�i�����V��䂪�݂����A�]�ˏ�V���Ɠ��K�̖͂ʐς����������A���ۂɓV�炪���z���ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B

�����ېV��A���z���͈ڒz���ꂽ��p�ނƂ��ď������ꂽ�B1894�N�A�R�z�S���O���w���݂̍ۂɁA��n�͉w�p�n�Ɏg�p����A�܂��Ί_������`���݂̗p�ނƂ��đ啔�����P�����ꂽ�B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%8E%9F%E5%9F%8E

|

|

��ށF���q

|

|

|

�꒣��}�B

Wikipedia�Ɍf�ڂ���Ă��������������ُ����̐��ۏ�G�}�w���㍑�V���O���鏊�G�}�x��q���Ă��܂��B

|

|

|

��\�Ƃ��Ďc��V���Ƃ������芪��3���̖x�B

|

|

|

�R�z�V�����J�Ƃ���т��̌�̎O���w���ˉ��ɂ��A���˂��{�ۂ���ѓV���Ղ��т��Ă���A�V���ւ͉w�̃R���R�[�X����o��Ƃ����A�S���ł��������̒��������i�ł��B

|

|

|

�V�������ɐΊ_���B�B�B��\���Ȃ�č��ł͍l�����Ȃ����Ƃł��B

|

|

|

173. �V���R��

(�L�����O���s) ���̎j��

|

|

|

|

|

|

|

��C�����N

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|