33 岡山県

|

日本100名城 |

69. 鬼ノ城 |

||||

|

続日本100名城 |

171. 備中高松城 |

|

■Aランク(日本の100名城) |

||

|

67. 津山城 (岡山県津山市) 国の史跡・三大平山城 津山城は美作国苫田(とまた)郡にあった城で、別名・鶴山城(かくざんじょう)と呼ばれる。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E5%B1%B1%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

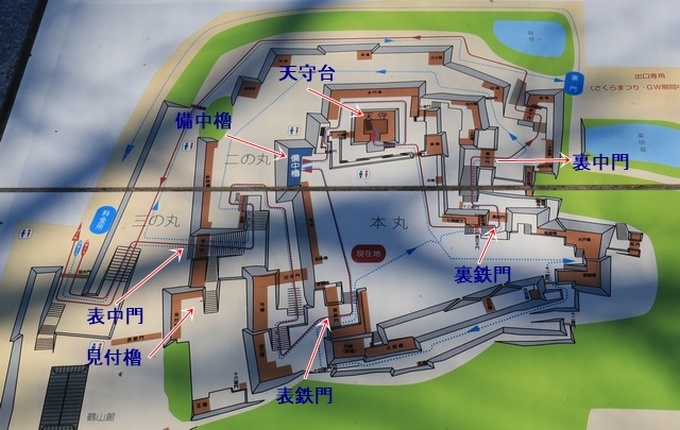

表中門跡。 |

|

|

|

見付櫓に上がる石段。 |

|

|

|

表鉄門跡。 |

|

|

|

備中櫓。 |

|

|

|

備中櫓内部。 |

|

|

|

天守台。 |

|

|

|

天守台から見た備中櫓。 |

|

|

|

津山城が大きかったことがわかります。 |

|

|

|

裏鉄門跡。 |

|

|

|

裏中門に降りる石段。 |

|

|

|

二の丸。 |

|

|

|

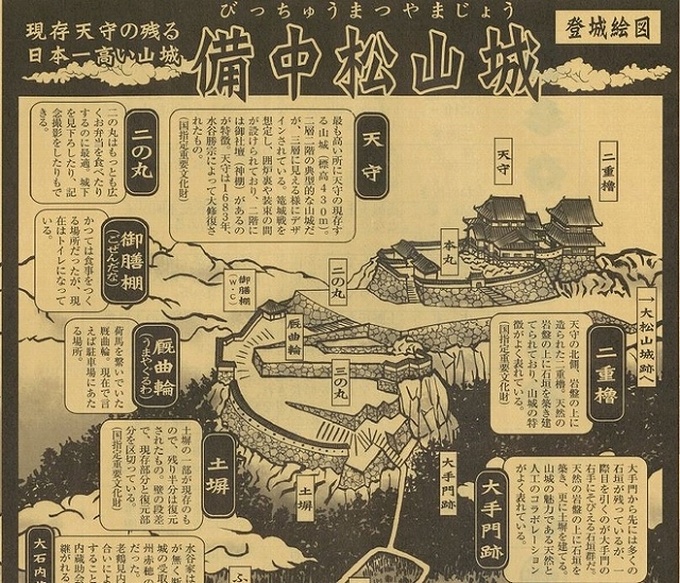

68. 備中松山城 (岡山県高梁市) 重要文化財・国の史跡・現存天守・三大山城 松山城は備中国にあった山城で、松山市にある松山城を初め、各地の同名の城との混同を避けるために、一般的には「備中松山城」と呼ぶことが多い。現存天守12城の一つでもあり、この中で唯一の山城である。 (備中松山城HPより転載) https://www.bitchumatsuyamacastle.jp/ (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%9B%BD) |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

大手門跡。 |

|

|

|

三の平櫓東土塀。(国の重要文化財) |

|

|

|

三の丸。 |

|

|

|

本丸。 |

|

|

|

天守が見えてきました。 |

|

|

|

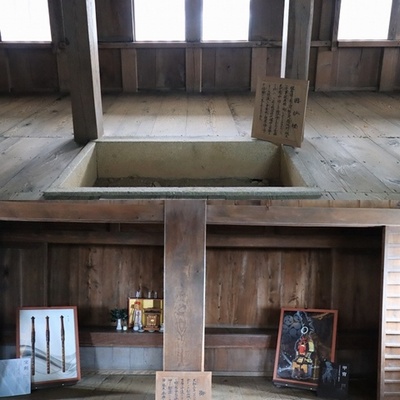

天守。(国の重要文化財) |

|

|

|

1階には籠城時に城主の食事の準備や暖房に使う囲炉裏、2階には城の守護神を祭る「御社壇(ごしゃだん)」と呼ばれる部屋がありました。 |

|

|

|

二の丸を後曲輪の方へ廻ってみました。 |

|

|

|

紅葉が美しい!。 |

|

|

|

二重櫓。(国の重要文化財) |

|

|

|

69. 鬼ノ城 (岡山県総社市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

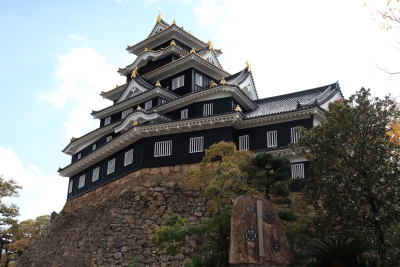

70. 岡山城 (岡山県岡山市) 重要文化財・国の史跡・外観復元天守 岡山城は備前国御野(みの)郡にあった平山城で、外観は黒漆塗の下見板が特徴的で、この印象から「烏城(うじょう)」とも呼ばれ、同じ山陽道の隣県の「白鷺城(はくろじょう)」とも呼ばれる姫路城と対比されることもある。 (岡山城HPより転載) https://okayama-castle.jp/ (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

|

|

|

|

廊下門と渡り廊下。 |

|

|

|

月見櫓。(国の重要文化財) |

|

|

|

城内から見ると三階建。 |

|

|

|

宇喜多秀家による築城時の石垣。 |

|

|

|

中の段。 |

|

|

|

本丸全景。

|

||

|

不明門(あかずのもん)。 |

|

|

|

天守の礎石。 |

|

|

|

天守。 |

|

|

|

天守からの眺め(後楽園側)。 |

|

|

|

天守からの眺め(県庁側)。 |

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

171. 備中高松城 (岡山県岡山市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||