31 鳥取県

|

63. 鳥取城 (鳥取県鳥取市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

168. 若桜鬼ヶ城 (鳥取県若桜町) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

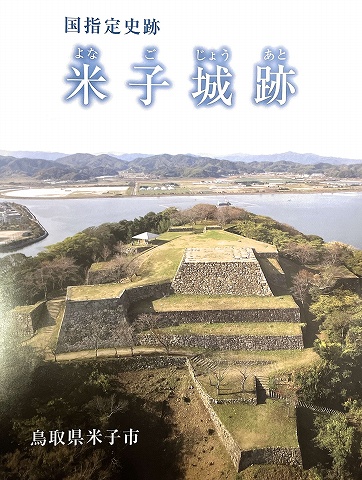

169. 米子城 (鳥取県米子市) 国の史跡 米子城は、伯耆国(ほうきのくに)にあった平山城で海城である。 (米子城ホームページより転載) https://yonagocastle.com/ |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

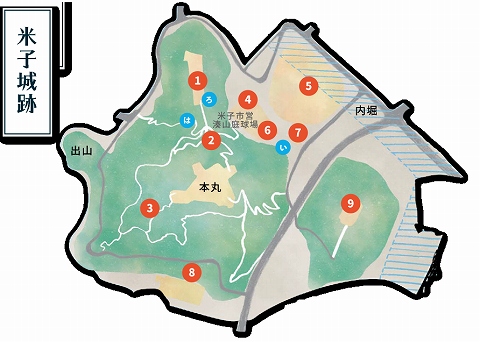

現在の米子城跡図。(マル数字は説明文で使用) 江戸時代に新たに湊山に城が築かれ、山頂の本丸、北側の中腹に二の丸(④)、その下に三の丸(⑤)を置き、戦国期に米子城の主郭であった飯山は出丸(⑨)として利用された、梯郭式の平山城です。 |

|

|

|

現在は駐車場等になっている三の丸から見た二の丸。 |

|

|

|

枡形虎口(⑦)。 |

|

|

|

内膳丸入口。 |

|

|

|

内膳丸(①)。 |

|

|

|

登り石垣(②)。 |

|

|

|

番所跡。 |

|

|

|

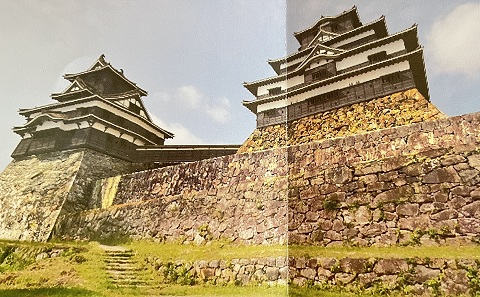

本丸(天守台)。 |

|

|

|

左手には2段目、3段目に接続する四重櫓台があります。 |

|

|

|

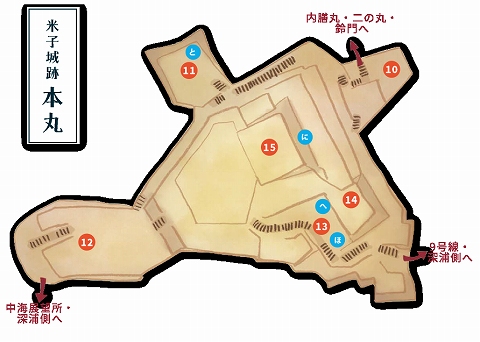

本丸跡図。 |

|

|

|

天守台(⑮)。 |

|

|

|

天守台の石垣。 |

|

|

|

四重櫓台(⑭)。 |

|

|

|

VRで復元した天守と四重櫓。 |

|

|

|

水手御門(⑫)。 |

|

|

|

本丸から眺める中海。 |

|

パンフレットの写真。

1863年に描かれた米子城絵図 |

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||