|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

56. 竹田城

(兵庫県朝来市) 国の史跡

竹田城は標高353.7mの古城山(こじょうざん)別名、虎臥山(とらふすやま)の山頂に築かれた山城である。廃城から約400年を経ているが、石垣がほぼそのままの状態で残っている。

1443年頃に当時の但馬守護山名宗全が配下の太田垣氏に命じて築かせたのが始まりとされ、太田垣氏が7代に渡って城主を務めたが、1580年の羽柴秀吉による但馬攻めにより、竹田城は落城、太田垣氏も没落した。その後、羽柴秀長(城代)、桑山重晴と城主が続き、1585年に播磨龍野城主であった赤松広秀(斎村政広)が入城した。

現在に残る石垣遺構は、広秀が城主の頃に整備されたと考えられ、広秀は現在に繋がる地場産業の礎を築き、領民から慕われていたとされる。

しかし、関ヶ原の戦いでは当初広秀は西軍に与したが敗戦となり、本戦後、東軍として鳥取城を攻めていたが城下町を放火したとの罪で自刃させられ、竹田城も廃城となった。

(Wikipediaより転載)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E7%94%B0%E5%9F%8E

(竹田城跡ホームページより転載)

https://www.city.asago.hyogo.jp/site/takeda/

写真のコメントはWikipedia及びパンフレットを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

縄張り図。

尾根の最高所に本丸を置き、その正面に天守台があり、本丸から三方向にのびて曲輪が配置されています。

その規模は南北400m、東西100mにも及び、曲輪のすべてを石垣で取り囲んだ総石垣の城郭です。

|

|

|

大手門。

枡形虎口になっています。

|

|

|

北千畳。

大手門を上がると北千畳です。

|

|

|

城跡から見た景色。

ずいぶん高いところにあります。

|

|

|

三の丸の石垣。

北千畳から眺めています。二の丸、南二の丸、南千畳の石垣は見えていますが本丸の石垣は見えません。

「横矢」と呼ばれる石垣の折れを多用した複雑な平面構成となっているため、本丸の石垣は見えないのです。

|

|

|

三の丸虎口。

関ケ原の戦い以前ですから、石垣は自然石をあまり加工せずに積み上げた野面積みです。

近江の石垣職人集団「穴太(あのう)衆」による安土城の技法と酷似しており、穴太積みと呼ばれています。

|

|

|

三の丸。

真ん中に見える窪みは、井戸へ出る虎口だそうです。

|

|

|

二の丸から見えた天守台。

|

|

|

こちらも二の丸から見た天守台。

南二の丸、南千畳の石垣も見えます。

天守については建てられていましたが、詳しいことはわかっていません。

|

|

|

天守台から見た南二の丸、南千畳。

この景色が「日本のマチュピチュ」と呼ばれる由縁です。

|

|

|

天守台の石垣。

算木積みになっています。

|

|

|

本丸への虎口跡。

|

|

|

南二の丸から見た天守台と二の丸へ続く石垣。

|

|

|

南千畳から南二の丸を振り返ったところ。

|

|

|

南千畳。

石の要塞のようです。

|

|

|

竹田城というと「天空の城」と呼ばれ、雲海が有名です。

城跡からも雲海を眺めますが、立雲峡という竹田城の向かいから眺めることが多いです。

右の写真の赤丸が竹田城側から見た立雲峡です。

|

|

|

パンフレットの表紙から拝借した雲海の写真です。

|

|

私が行ったときは、曇りであまり良い気象条件ではなかったですが、雲海は何とか見ることができました。

右の写真をクリックすると、僅かですが動画が再生されます。 右の写真をクリックすると、僅かですが動画が再生されます。

|

|

|

57. 篠山城

(兵庫県丹波篠山市) 国の史跡

篠山城(ささやまじょう)は、1609年徳川家康の命によって築城された平山城である。

山陰道の要衝である丹波篠山盆地に城を築くことによって、大坂の豊臣氏をはじめとする西国諸大名の抑えとするのが目的であったとされる。

篠山盆地中心部の丘陵である笹山を築城地と定め、藤堂高虎が縄張を担当した。普請総奉行を池田輝政が務め、15か国20大名を動員したいわゆる天下普請により6か月で完成した。

以後、松井松平家一代、藤井松平家二代、形原松平家五代、青山家六代の歴代篠山藩主を経て明治を迎えた。

(Wikipediaより転載)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%A0%E5%B1%B1%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及びパンフレットやガイドの説明を参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

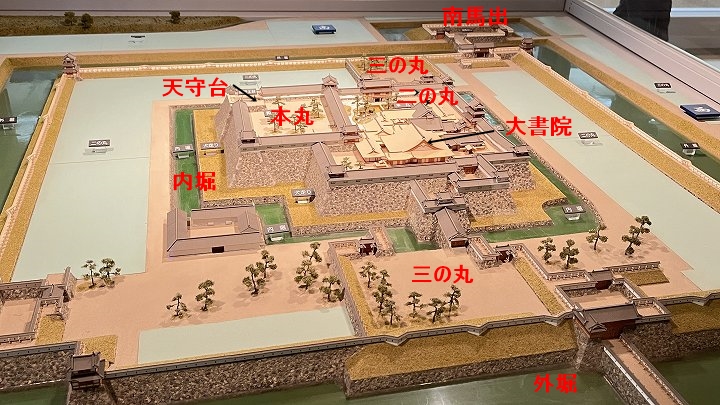

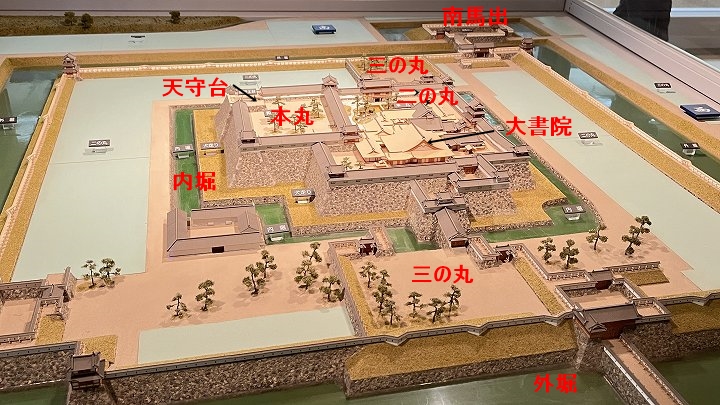

縄張り模型。

城は内堀と外堀を有し、内堀内に本丸と二の丸を設け、その外を三の丸が囲む輪郭式です。外堀の外周は1辺約400mのほぼ正方形で、東・北・南の門には馬出を設置して守りを固めていました。

|

|

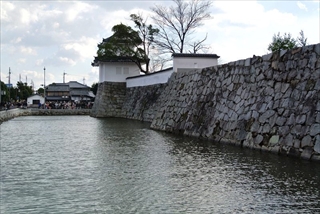

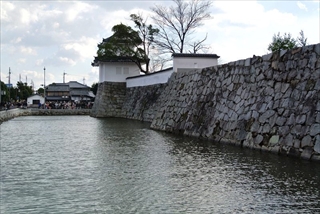

内堀と石垣。

石垣は「穴太(あのう)衆」による野面積みで、角は算木積みの工法を用いています。

|

|

|

内堀を渡り入っていきます。

|

|

|

桝形虎口。

|

|

|

大書院(おおしょいん)。

篠山城は明治の廃城後、篠山藩の公式行事などに使用されていた大書院を除く主な建造物は取り壊されました。築城以来残っていた大書院は1944年に失火で消失しましたが、2000年に復元されました。

|

|

|

上段之間。

大書院には8つの部屋がありますが、その中で最も格式の高い部屋です。

|

|

|

二の丸御殿跡。

藩主の生活の場で、各部屋を区切り平面表示されています。

|

|

|

本丸。

本丸跡は青山氏を祀る青山神社になっています。

左手の赤で囲ったあたりの石垣は元々あった硬い岩盤の上に積まれています。

|

|

|

本丸にある天守台。

城の完成を急いだこともあり、天守は建てられませんでした。

|

|

|

埋門(うずみもん)。

|

|

|

池田輝政の刻印。

埋門を出たところにあります。

天下普請のため、石垣には工事を担当した大名や職人の印が多く刻まれていました。ここには普請総奉行の池田輝政の印があります。

|

|

|

58. 明石城

(兵庫県明石市) 重要文化財・国の史跡

明石城は2代将軍・徳川秀忠が西国の外様大名の抑えの城として、1617年に信濃松本藩主より明石藩主となった小笠原忠真(母が家康の孫)に命じて築いた平山城である。

姫路城の城主であった本多忠政(忠真の妻の父)と相談しながら築城から町割りまで行い、廃城となった近辺の城の木材を使用し着工された。そして町割りは宮本武蔵が指導したと記録されている。

苦心して明石城を築城した小笠原忠真は、1632年豊前小倉藩に転封となった。その後僅か50年の間に城主が目まぐるしく入れ替わったが、1682年越前家の松平直明が6万石で入城し、以後明治維新まで10代、189年間親藩として松平氏の居城となった。

(Wikipediaより転載)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及び明石城ホームページを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

明石城再現図。

|

|

内堀。

|

|

|

太鼓門跡。

明石城の正門で西国街道(山陽道)に面していました。

|

|

|

巽櫓(たつみやぐら、右)と坤櫓(ひつじさるやぐら、左)。

本丸の四隅に巽櫓、坤櫓、乾櫓、艮(うしとら)櫓の三重櫓が建設され、4基のうち南側の2棟、巽櫓(南東側)、坤櫓(南西側)が現存し国の重要文化財に指定されています。

なお、現存する三重櫓は全国に8つの城の12櫓しかありません。

こちらの写真は2008年に来た時のものです。現在は木が切られているのがわかります。予定より木を切り過ぎて「野鳥の会」からクレームが出たとガイドさんが言っていました。

|

|

二の丸登城路。

|

|

|

巽櫓。

入母屋造で妻部は東西に向いています。つまり南の瀬戸内海を監視しています。

もともと明石の地には高山右近も城主をつとめた船上城があり、そこから移築されたと伝わっていますが、1628年または1631年に焼失したため再建されたものです。

|

|

|

坤櫓。

入母屋造で妻部は南北に向いています。つまり西を向いて西国を監視しています。

伏見城から移築されたと伝わる、城内で最大規模の三重櫓です。天守が築かれなかった明石城では天守代用として使われました。

|

|

|

天守台。

明石城には一度も天守は築かれませんでした。

しかし、東西25m、南北20m、約152坪という天守台は熊本城天守と同規模で、5重の天守が建築可能な大きさです。

天守が築かれなかった理由については不明ですが、当時の主力兵器となった大砲の標的になりやすいためではないかとも考えられています。なお、中津城(大分県)の天守を移築するという計画があったようです。

|

|

|

阪神・淡路大震災では石垣全体の19%が被害を受けました。

手前は被害を受けなかった石垣。後は修理した石垣です。

|

|

|

59. 姫路城

(兵庫県姫路市)

国宝8棟・重要文化財・国の特別史跡・現存天守・三大平山城・三大連立式平山城

★世界遺産★

姫路城は、播磨国飾磨郡(しかまぐん)にあった平山城で、別名を白鷺城(はくろじょう・しらさぎじょう)という。江戸時代初期に建てられた天守や櫓等の主要建築物が現存し、建築物は国宝や重要文化財、城跡は国の特別史跡に指定されている。この他に、ユネスコの世界遺産に登録や、日本100名城などに選定されている。

姫路城は、現在の姫路市街の北側にある姫山および鷺山を中心に築かれた平山城で、日本における近世城郭の代表的な遺構である。江戸時代以前に建設された天守が残っている現存12天守の一つで、ほぼ中堀以内の城域が特別史跡に、現存建築物の内、大天守・小天守・渡櫓等8棟が国宝に、74棟の各種建造物(櫓・渡櫓27棟、門15棟、塀32棟)が重要文化財に、それぞれ指定されている。1993年にはユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。この他、「国宝四城」や「三名城」、「三大平山城・三大連立式平山城」の一つにも数えられている。

姫路城の始まりは、1346年(南朝:正平元年、北朝:貞和2年)の赤松貞範による築城とする説が有力で、『姫路城史』や姫路市ではこの説を採っている。一方で赤松氏時代のものは砦や館のような小規模なもので、城郭に相当する規模の構築物としては戦国時代後期に西播磨地域で勢力を持っていた小寺氏の家臣、黒田重隆・職隆父子による築城を最初とする説もある。

戦国時代後期から安土桃山時代にかけて、黒田氏や羽柴氏が城代になると、山陽道上の交通の要衝・姫路に置かれた姫路城は本格的な城郭に拡張され、関ヶ原の戦いの後に城主となった池田輝政によって今日見られる大規模な城郭へとさらに拡張された。

江戸時代には姫路藩の藩庁となり、更に西国の外様大名監視のために西国探題が設置されたが、城主が幼少・病弱・無能な場合には牽制任務を果たせないために城主となる大名が頻繁に交替している。池田氏に始まり譜代大名の本多氏・榊原氏・酒井氏や親藩の松平氏が配属され、池田輝政から明治新政府による版籍奉還が行われた時の酒井忠邦まで約270年間、6氏31代(赤松氏から数えると約530年間、13氏48代)が城主を務めた。

明治時代には陸軍の兵営地となり、歩兵第10連隊が駐屯していた。この際に多くの建物が取り壊されたが、陸軍の中村重遠工兵大佐の働きかけによって大小天守群・櫓群などが名古屋城と共に国費によって保存される処置がとられた。

昭和に入り、太平洋戦争において姫路も2度の空襲被害があったものの、大天守最上階に落ちた焼夷弾が不発弾となる幸運もあり奇跡的に焼失を免れ、現在に至るまで大天守をはじめ多くの城郭建築の姿を残している。昭和の大修理を経て、姫路公園の中心として周辺一帯も含めた整備が進められ、祭りや行事の開催、市民や観光客の憩いの場になっているほか、戦国時代や江戸時代を舞台にした時代劇などの映像作品の撮影が行われることも多く、姫路市の観光・文化の中核となっている。

(Wikipediaより転載)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%9F%8E

|

|

取材:大倉 (文子による攻城記は「文子の世界遺産」にあります)

|

|

|

|

|

60. 赤穂城

(兵庫県赤穂市) 国の史跡

赤穂城(あこうじょう)は、兵庫県赤穂市にある日本の平城で、江戸時代は赤穂藩(加里屋藩)主の居城。国の史跡に指定され、本丸庭園と二の丸庭園は名勝に指定されている。別名・加里屋城、大鷹城。 浅野氏の『元禄赤穂事件』で有名だが、池田氏でも輝興が狂乱し正室などを殺す『正保赤穂事件』、森氏でも攘夷派が敵対する家老の森主税を暗殺するという『文久赤穂事件』が起きている。 なお、武鑑では元禄以前は、赤穂城を「播州加里屋」「播州かりや」「播州之内苅屋」などと表記するものもあった。

江戸時代、赤穂藩の藩庁が置かれた。 元和偃武の後、本格築城された城郭である。縄張りは変形輪郭式。本丸と二の丸が輪郭式に配され、その北側に三の丸が梯郭式に置かれている。銃砲撃戦を意識した設計となっており、十字砲火が可能なように稜堡に良く似た横矢掛かりが数多く用いられている。縄張りは赤穂浅野氏初代長直の時代、浅野氏に仕えた甲州流兵学者の近藤正純によってなされた。長直の招きで、1,000石の厚遇で江戸の藩士に兵学を教えていた山鹿素行が32歳の時、赤穂に7カ月滞在して縄張りについて助言。これにより二の丸周辺の手直しがされた。それまでは一重の堀に囲まれた掻上城(かきあげじょう)という質素なものであった。素行は後日、幕府の御用学問であった朱子学を批判したことで流罪になりその赤穂城内に住んだ。

赤穂城は5万石の浅野氏には過度に広壮で、これがために財政難に陥った。5重天守の造営も計画されていたが幕府への遠慮か財政難の為か造営されず、天守台のみが今日に残っている。

市内を流れる千種川から上水道を敷設し、城内のみならず城下各戸にも給水されていた。日本三大上水道の一つに数えられている。

明治時代前期に城内の建物は破却され石垣と堀のみが残っていた。昭和中期から平成にかけて櫓・門・塀・庭園が徐々に再建され、現在も二の丸庭園の再建が進められている。また、1928年(昭和3年)から1981年(昭和56年)の間には、本丸内に西洋洋館風の赤穂高校(旧制赤穂中学)の校舎が建っていた。現在、本丸に建物はないが、往時の建物の間取りを原寸で地面に再現してあり、その規模や暮らしぶりの一端を窺うことができる。

(Wikipediaより転載)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%A9%82%E5%9F%8E

|

|

取材:大倉(文子による攻城記へ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:文子

|

|

|

写真のコメントはWikipedia及び城跡内の案内板の説明や赤穂城ホームページを参照しています。

|

|

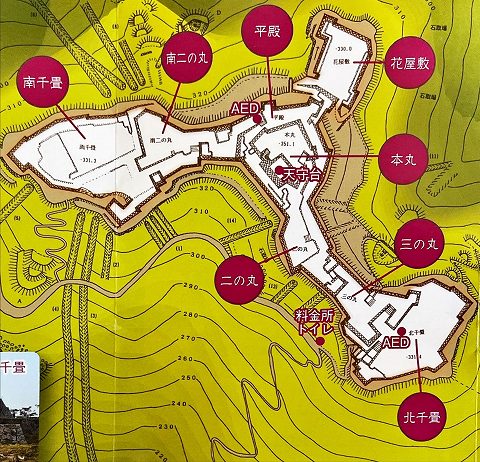

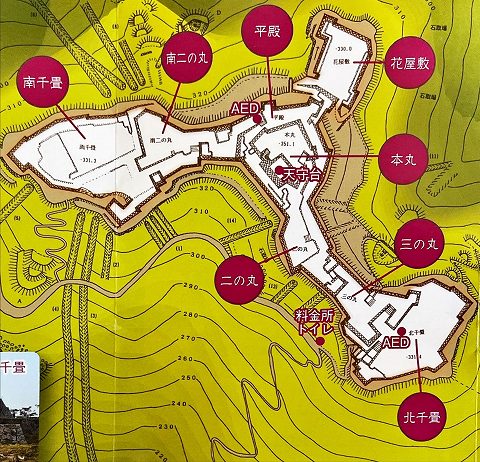

城跡案内図。

本丸と二之丸は輪郭式、二之丸と三之丸の関係は梯郭式という近世城郭史上非常に珍しい変形輪郭式の城郭です。現在では海岸線から離れているが、築城当時は赤穂城のすぐ南側まで海が入り込んでいたことから、海岸平城に分類されます。

城郭の規模は、10の隅櫓、12基の門があり、曲輪の延長は2,847mに及んでいました。

|

|

|

三之丸大手門。

1955年に復元された高麗門です。

|

|

|

大手隅櫓。

大手門の北にある二重櫓で、大手門と同じく1955年に復元されました。

|

|

|

大手門を入ると枡形虎口になっています。

右の写真の左側の裏の石垣はカーブしていました。赤穂城では、随所に曲線を描く石垣が見られるそうです。

|

|

|

近藤源八宅跡長屋門。

赤穂城の設計を担当した近藤三郎左衛門正純の子、近藤源八正憲の屋敷の長屋門で、城内の数少ない江戸時代建築です。

|

|

|

大石邸長屋門。

大石家は代々浅野家に仕えた重臣で、赤穂入封から断絶まで家老として大手門西側に屋敷地を構えていました。

現在、屋敷跡は大石神社境内となっていますが、道路に面して、江戸時代建築である長屋門が残されています。

|

|

|

清水門跡。

元禄14年(1701年)4月19日に幕府へ城を明渡した後、大石内蔵助が名残を惜しみつつ退城したことで知られている門です。

門を出ると板橋があり、附近には蔵屋敷(米蔵)、川口番所、御薬煙場がありました。

|

|

|

二之丸門跡。

浅野長直に仕えて赤穂に滞在していた軍学者山鹿素行(やまがそこう)が、築城工事中にこの門周辺の縄張りの一部を変更したことで知られています。

|

|

|

大石頼母助屋敷門。

大石頼母助良重は大石内蔵助の大叔父にあたる人物で家老職にあり、二之丸に唯一屋敷を構えていました。

発掘調査によって見つかった遺構に基づきその規模及び構造が検証され、薬医門形式の屋敷門として2009年に復元されました。

|

|

|

二之丸庭園。(国の名勝)

大規模な池泉を中心とした廻遊式庭園です。

|

|

|

本丸前の堀。

|

|

|

本丸門。

1992年から1996年にかけて復元されたものです。

本丸門は長方形の内枡形を備え、一の門である櫓門と二の門である高麗門のふたつの門で構成されています。

|

|

|

本丸側から見た一の門である櫓門。

|

|

|

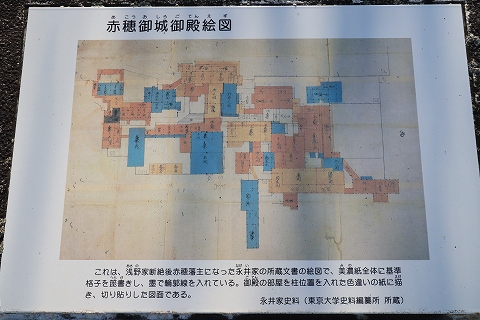

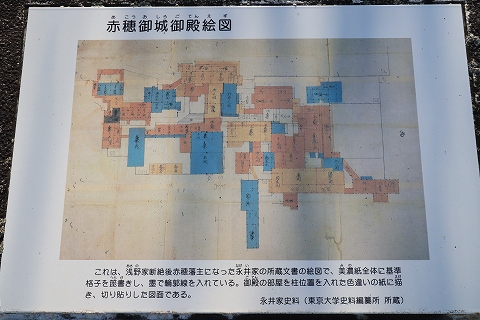

天守台から見た本丸跡。

赤穂御城御殿絵図をもとに、本丸御殿の間取りが地面に示されています。

とても広大な御殿です。

|

|

|

本丸庭園。(国の名勝)

発掘調査によって全容が明らかになり、浅野・森時代当時に復元しています。

|

|

|

天守台。

天守は築城当初から建造されませんでした。

|

|

|

厩口(うまやぐち)門(台所門)。

廃城後に失われた後、県立赤穂高等学校の通用門に改変されていましたが、2001年に復元されました。

下は天守台から見た厩口門です。

|

|

|

横矢枡形の石垣。

一見すると櫓が築かれていたかのように見える場所でも、実は櫓ではなかった、という場所で、この横矢枡形の上には、かつて土塀がめぐらされており、外部から侵入してくる敵兵を鉄砲等で撃退する施設となっていました。

|

|

|

大石神社。

三之丸にあった大石邸の跡は、明治に入って民間に払い下げられた際に、赤穂義士47人、萱野三平、浅野家三代、森家先祖七代を祭神とした大石神社が建立されました。

|

|

|

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

162. 出石城/有子山城

(兵庫県豊岡市) 市の史跡/国の史跡

|

|

|

|

|

163. 黒井城

(兵庫県丹波市) 国の史跡

|

|

|

|

|

164. 洲本城

(兵庫県洲本市) 国の史跡・模擬天守

|

|

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

白鳥城

太陽公園(たいようこうえん)は、兵庫県姫路市の峰相山山麓にあるテーマパークである。世界の石で作られた建造物や遺跡、石像などのレプリカを多数設置した「石のエリア」と、隣接する敷地の山上に建設された山城「白鳥城」をメインとする「城のエリア」に分かれている。

「城のエリア」は2009年(平成21年)4月19日にオープン。2006年(平成18年)から建造され始めたこの城はドイツ南部にある有名なノイシュヴァンシュタイン城と非常に良く似ている。なお、白鳥城へのアクセスは専用のモノレール(嘉穂製作所製のスロープカー)を利用するか徒歩で山を登ることになる。モノレール始発駅になる山麓にはレストラン、土産物店などを備えたウェルカムハウス「スワン」が在る。

(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%AC%E5%9C%92

|

|

取材:大倉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|