|

|

|

|

��A�����N�i���{�̂P�O�O����j

|

|

38. �⑺��

(���b�ߎs) ���̎j�ՁE�O��R��

�⑺��́A��a�̍����(�ޗnj�)�A�����̏��R��(���R��)�ƕ��ԓ��{�O��R��̈�ɐ�������A�]�ˏ��˂̕{��̒��ł��ł�������(�W��717m)�ɒz����Ă���R��ł���B

1185�N�������̏d�b�E�����i��(��������)�����̒n�̒n���ɖ������A���̎q�i��(�����Ƃ�)�����R���𖼏��z�����Ƃ���A���̎q���̊⑺���R�����퍑����Ɏ���܂ŏ��ł������B

1572�N���R���Ō�̏��E���R�i�C(�����Ƃ�)���a�v����ƁA�D�c�M����5�j�ŗc���̌�V�ۂ��⑺���R���̗{�q�Ƃ����B�����Či�C�̍ȂŐM���̏f��̂���̕����㌩�ƂȂ�A�����Ƃ��č��z��U������B�������A���c�M���̉Ɛb�E�H�R�M�F�ɍU������A�M�������̐�ŏ����ɗ���ꂸ�A����̕���3�������ď�̌�A�H�R�M�F�ƍ�������Ƃ��������ō~�������B�M�F�͌�V�ۂ��b�{�̐M���̂��Ƃɐl���Ƃ��đ����Ă��܂����B��������M���͑傢�ɓ{��A�⑺���D��ꂽ�̂O�Ƃ��Ă����B1575�N�̒��̐킢�̌�A���c������̉��������ɏ悶�M���͊⑺��D�҂��s���A���N�Ԃ��ď����Ɋח������B�M���͐M�F���͂��߂���̕�����t��(�������͂��)�ɂ��ď��Y�����B���ꂪ�������̂�����ł���B

���̌�⑺��͐M���̉Ɛb�炪���ƂȂ�A�X���ۂ��͂��߂Ƃ���X�ƌZ�킽�������ƂȂ��Ă���B���̎��ɏ��ƂȂ����X�ƉƘV�A�e�������͖�17�N���₵�ߑ��s�֕ϖe�����A���݂̏�s�����������B

�]�ˎ���ɓ���Ə����Ə悪���ƂȂ��Ċ⑺�˂����˂����B�勋����(�����イ�܂�����)��2��A�O�H��5��A�勋�����ƕ���7��ƕ���喼���ˎ�ƂȂ薾���ېV���}���A1873�N�p��߂ɂ���͉�̂���Ί_�݂̂ƂȂ����B

(�⑺���ό�����z�[���y�[�W���]��)�@https://iwamura.jp/

(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia�y�ъ⑺���ό�����z�[���y�[�W��p���t���b�g���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

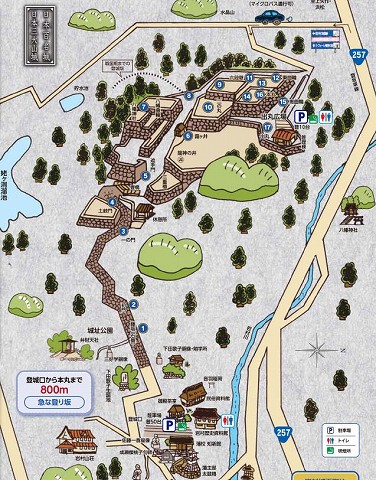

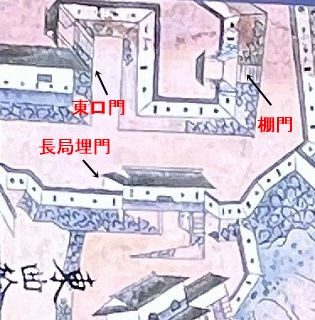

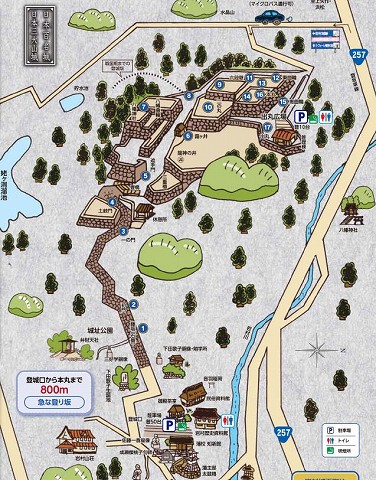

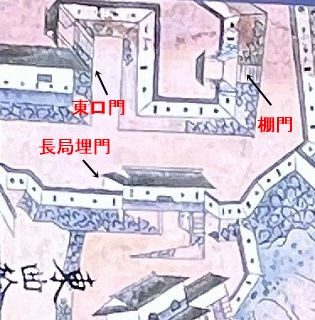

�⑺��Ճ}�b�v�B�i�}�������͐������Ŏg�p�j

�`�⑺���ό�����z�[���y�[�W���`

�N���b�N����ƃ}�b�v���\������܂��B

|

|

|

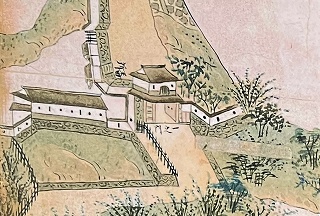

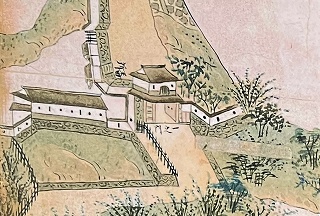

�ˎ�@�Ղɕ������ꂽ���ۘE�E�\���B

�����Ə悪�R��ɂ�������勏�ق���̖k���R�[�Ɉڂ��鉺�������܂����B

|

|

|

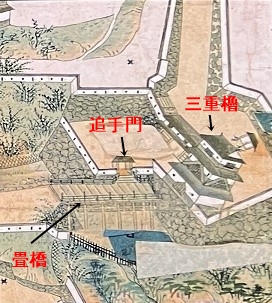

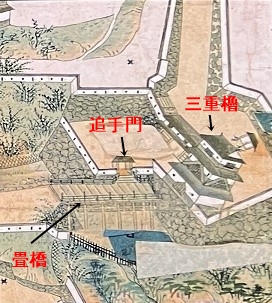

�ڒz���ꂽ�ˍZ�u�m�V�فv�̐���B

�M�Z��������⑺�֓]���ƂȂ����勋(�����イ)���Ƃ̏�����I�́A�S����3�ԖڂƂȂ�ˍZ�E�������i��̒m�V�فj��݂��܂����B

|

|

|

����(�@)�B

�Ώ�̓��ł��B�o�������{�ۂ܂ł�800m�A��30���̓��̂�ŁA�ŏ��͋}�ȓo��₪�����܂����B

|

|

|

����(�A)�B

�꒼���ɓo���Ă������́A�����ő傫���Ȃ����Ă��܂��B

�G�����߂Ă����Ƃ��Ɉ�C�ɓo��Ȃ��悤�ɂ���H�v�ł��B�L���̍ۂɉ��݂̖��݂���v�悾�����ƌ����Ă��܂��B

|

|

|

��̖�(�B)�B

�ŏ��̖�ŁA�E�������E�A���̗��e�̋ȗւɂ�茵�d�Ɏ���Ă��܂��B

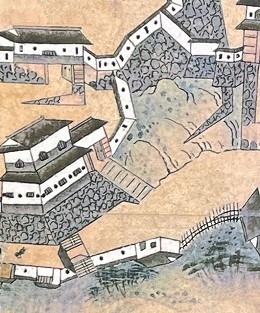

���͈ē��̊G�}�B

|

|

|

�y���(�C)�B

��̖�ɑ������̖�ł��B

�⑺���R�R���y��j��A���̏��������Ɉڂ����Ƃ����`������y���̖�������܂��B

�⑺�̓��ˎ��ɂ͓y��傪�ڒz���ꌻ�݂��c���Ă��邻���ł��B

|

|

|

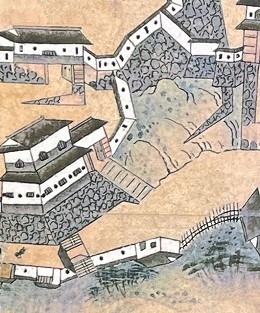

�E�ǎ��E�O�d�E(�D)�B

�y���ɑ�����O�̖�ł��B

��x�ɏ��˂����Ă���A�ǎ��̘e�ɂ͓V��ɑ�������O�d�E�������Ă��܂����B

���͈ē��̊G�}�B

|

|

|

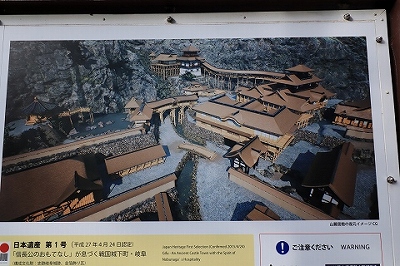

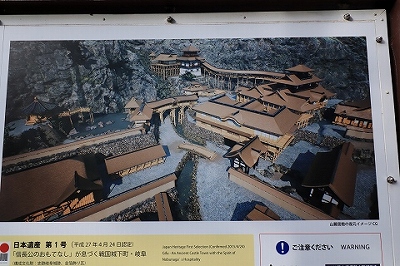

���̊G�}�ł��z�������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�b�f���������T�C�g������܂��̂ŁA��������q�����摜�ł��B

http://shiro.hot-iwamura.com/tour/

�������Ă���ꏊ�͋�x�Ƃ������Ƃł��ˁB

|

|

������(�E)�B

�킢�̂Ƃ��ɁA���̈�˂ɔ鑠�̎֍��𓊓�����Ƃ����܂������N���o����������ۂ�ƕ�݁A�G�̍U����j�Ƃ����`����������ŁA�⑺��͕ʖ��u������v�Ƃ����܂��B

���̐��͍����N���o�Ă��܂��B

|

|

|

�����_��(�F)�B

�����ȗւ̈�ԉ��ɂ���A���R�������h�����Ƃ����_�Ђł��B

|

|

|

�����ȗցB

|

|

|

�Z�i��(�J)�B

���͈ē��̊G�}�̂悤�ɍŏ㕔�݂̂̍��Ί_�ł������A�]�ˎ������ɕ�����h�����߂ɑO�ʂɐΊ_��ςނ��Ƃ��J��Ԃ������ʁA���݂̎p�ɂȂ�܂����B

|

|

|

|

|

�Z�i�lj��̊K�i���オ��Ɠ��ȗ�(�K)�B

����ɂ�����ƋȂ����ďオ��ƁA���ǖ���(�L)�B

�{�ۂ͏㉺2�i�̋ȗւ���Ȃ��Ă���A��̓����̉��i�͒���(�Ȃ��ڂ�)�ƌĂ�Ă��܂��B

�����̐Ί_�ɑ����E���悹�A�Ί_�̊Ԃɖ��݂����E��ł��B

|

|

|

|

|

������B

�{�ۂ̐���ł��B

�{�ۂ̉��i�����i�ɓ����͎O������܂������A�h��͏d�v������Ă��炸�A�{�ی�a�̊i���𐮂��邱�Ƃ��d�����Ă��܂����B

|

|

|

�{��(�O)�B

�V��͂Ȃ��A�{�ۘE�Ɣ[�˘E�̓�d�E2���Ƒ����E���Ί_��ɂ���܂����B

�R�̒����ɂ���Ȃ���A�͂�邱�Ƃ��Ȃ������u�����̈�ˁv�����Ɍ����܂��B

����ɂ͈�˂�17�����������������ŁA�ď�ɋ����邾�ƌ����܂��B

|

|

|

�o��(�P)�B

���݂͒��ԏ�ɂȂ��Ă���o�ۂ͏�̓쐼�̖h���S���d�v�ȋȗւŁA��d�E2���A����E3���Ō��d�Ɏ���Ă��܂����B

|

|

|

�I��B

�{�ۂ֓���O���̖��1�ŁA�ȑf�����ؖ�(���Ԃ�����)�ł����B

|

|

|

����(�M)�B

�{�ۂ̗���ɂ�����܂��B

��ʐς݁E�ō��ݐڂ��E�؍��ݐڂ��̐Ί_����x�Ɍ��邱�Ƃ��ł��钿�����ꏊ�ł��B

���ɍ���̐Ί_�́A�]�ˎ��㏉���̖�ʐς݂ł��B

�E��̐Ί_�ɂ͓�d�̔[�˘E���\�����Ă��܂����B

|

|

|

39. ��

(���s) ���̎j�ՁE�͋[�V��

��́A���q���㏉�ߓ�K���s���i��������̊��q���{�̏\�O�l�̍��c���̂�����1�l�j����t�R�ɍԂ�z�����̂��n�܂�Ƃ����B���̌�A�퍑����ɍ֓����O������Ƃ��Ĉ�t�R����C�z���ď鉺�������B1567�N���̏���U�ߗ��Ƃ����D�c�M���͋���Ƃ��đ���C�����{���A�u��t�R��v�Ɓu��̌��v�Ƃ����n���𒆍��̌̎��ɂ��Ȃ�ŊƉ��߂��B

�M�������̎���́A���؎R�R����3�d�̓V�炪���������͂��P���A����́u����~�v�Ƃ����ȗւɁA4�K�̍��؈�ࣂ���O�t���������Ƃ������A�M����1576�N���q�M���ɉƓ�������y��Ɉڂ����B

�փ����̐킢�ł͏��D�c�G�M�i�M���̑��j�����R�ɑ����A���R�̕��������A�r�c�P���ɕ�͂���U�ߗ��Ƃ���A���N����ƍN�ɂ���Ĕp��ƂȂ�A�V���E���͉��[��ֈڂ��ꂽ�B

���݂̊�́A1956�N�ɍČ����ꂽ�S�R���N���[�g����̂��̂ł���A��ՂƂ��ċ��؎R�����̎j�ՂɎw�肳��Ă���B

�@(���{100����K�C�h���]��)�@https://www.100finecastles.com/castles/gifujo/

|

|

��ށF���q

|

|

|

��ɂ̓��[�v�E�F�C���g���ēo�邱�Ƃ��ł��܂����A�u���Ȍ��v�Ƃ�����̑�蓹�Ƃ��Ċ�ɗp��������ۂɎg���A�M������K�ꂽ���C�X�E�t���C�X���o�����Ƃ�������o�邱�Ƃɂ��܂����B

�u���Ȍ��v����̓o�R���̒��ł͍ł��Ȃ��炩�������ł��B

|

|

|

�ŏ��̂����͏�̎ʐ^�̂悤�ȓ��������Ă��Ă���A�ł��Ȃ��炩�ʼnƑ������o�R���Ƃ������Ƃň��S���Ă����̂ł����A���̂����Βi�ɂȂ�A3����2�o���������肩��A�����d�������������Ă��Ă��܂��܂���(^_^;)

|

|

|

��50���قǓo��A�邪�����Ă��܂����B

|

|

|

|

|

|

�ቺ�Ɍ����钷�ǐ�B

|

|

|

����͔��ă��[�v�E�F�C�ō~��܂����B

|

|

|

�R�[�ł́A�M�����~�Ղ̔��@�������s���Ă��܂��B

|

|

|

���@�����̌��ʂ�C�X�E�t���C�X�̏��ȂȂǂ���쐬�����M���̉��~�̕����C���[�WCG�B

�L��Ŕ��ɂ���ςȊقł��B

|

|

|

|

|

��B�����N�i�����{�̂P�O�O����j

|

|

141. �S�㔪����

(���S��s) ���̎j�ՁE�͋[�V��

�퍑���㖖���A�S���~�͎e�������Ƃ��铌���i�Ƃ����j�ɂ���Ďx�z����Ă����B���̌㓌���͌S�㔪���̒�������Ŕ��Α��ɂ��铌�a�R�i�Ƃ��ǂ�܁j�ɓ��a�R����\�������A�i�\2�N�i1559�N�j�����R�̏�ɍԂ�z�������������ɂ��łڂ��ꂽ�B�������͓��a�R���D���ČS���~���x�z�������̂̂��̏���D�܂��A���a�R����U���������̍ԐՂɏ��z�����B���ꂪ�S�㔪����̋N���ł���B

���̌㐷���̒��j�c�������ƂȂ������A�{�\���̕ό�H�ďG�g�ƑΗ�����D�c�M�F�̎P���ɑ����Ă������ߒǕ����ꂽ�B�c���Ǖ���ꎞ��t��ʂ����ƂȂ�A���̍ۂɓV����̊ۂȂǂ���������Ă���B���̌�փ����̐킢�̌��ɂ��Ăьc�������ƂȂ�A�ȗ��p�˒u���܂ŌS��˂̔˒��ƂȂ�B5��ˎ��v�܂ʼn����������ƂȂ�A�ȉ���㎁2��A���X��2��A�R��7��Ə�傪�ϑJ�B�R�K�X���ˎ�̍ۂɖ����ېV���}���A�p�˒u���ɂ��p��ƂȂ�B�p��̗��N�A�Ί_�݂̂��c�����ꂽ�B

���݂̓V��́A��_��i�����j���Q�l��1933�N�i���a8�N�j�͋[�V��Ƃ��Ă͑S���I�ɂ��������ؑ��ő���ꂽ�B�Ί_�����j�ՂɁA�V�炪�S��s�L�`�������Ɏw�肳��A�����͗��j�����قȂǂƂ��ė��p����Ă���B�R��ł���A�s�X�n�𗬂��g�c��̂قƂ���ނ���B�鎩�̂͏��K�͂����A�鉺���璭�߂��̕��i��A�邩�猩���낷�鉺���̂������܂��͑�ϔ������B��̓�����܂ł͓k���ł������Ԃł��s�����Ƃ��ł��A�R�[�ɂ͎R����L�ƍȐ��̑�������B

���{100����̑I��ΏۂƂȂ���̂́A�����̌��ʁA�I�肳��Ȃ������B

�@(Wikipedia���]��)�@http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A1%E4%B8%8A%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%9F%8E

|

|

��ށF��q

|

|

|

|

|

|

|

|

|

142. �c�؏�

(�����Ð�s) ���̎j��

|

|

|

|

|

143. ���Z���R��

(�����s) ���̎j��

|

|

|

|

|

144. ��_��

(����_�s) �s�̎j�ՁE�O�ϕ����V��

��_��͕ʖ��g��(�т��傤)�܂��͋�����(����낭���傤)�Ƃ��Ă�A1535�N�ɋ{����肪�z�����Ƃ������Ă��邪�A�z��N��A�z��҂͓���ł��Ă��Ȃ��B�����́A�s���𗬂�鐅�����O�x�̑���ɗ��p���A�{�ۂƓ�m�ۂ݂̂ł������Ƃ����B�퍑����ɂȂ�Ɣ��Z�֓����̉Ɛb�E���ƒ�������K�͂ȉ��C�����Ė{�i�I�ȏ�s�Ƃ��Đ������ꂽ�B�퍑����͑�_��͐헪��d�v�Ȓn�_�ł��������ߑ��D�킪�J��Ԃ���A�D�c���A�֓����A�D�c���Ǝx�z�����ڂ�ς�����B

���̒n��̎x�z�����l�������L�b�G�g�͑�_����u���Ȃ߂̏��A��`�̏�v�ƌ��A�r�c�P���A�P�����q���n�ߏG�g�Ɗւ��̐[����傪���̏��߁A��_��͋ߐ���s�Ƃ��Ă̐������i��4�d4�K���Ă̓V������Ă�ꂽ�B

�G�g�̎���A�փP���̐킢�ł͏��E�ɓ����@�����R�ɑ��������߁A�Γc�O���̖{���n�ƂȂ����B

�փP���̐킢��͕���喼�����ƂȂ�A1635�N�Ɍ˓c���S(��������)�����ƂȂ��Ĉȍ~�͖����Ɏ���܂ő�_�ˌ˓c�Ƃ̋���ƂȂ����B��������(�v��������)�̎����1620�N�ɂ��������w���^3�d4�K(4�d4�K�̐�������)�̓V��ɉ��C���ꂽ�B

�����̔p��߂ɂ��p��ƂȂ������A�V��ȂLjꕔ�̌����͔j�p��Ƃ�A1936�N�ɓV�瓙������(������)�Ɏw�肳�ꂽ�B������1945�N�̑�_��P�ɂ��V��⍯(�����Ƃ�)�E�Ȃǂ��Ď������B

�V���1959�N�ɁA���E��1967�N�ɓS�R���N���[�g�\���ŌS�㔪������Q�l�ɊO�ϕ������ꂽ���A�ό��p�ɑ���傫������Ȃǂ̉��ς��Ȃ��ꂽ�B2011�N�A�������̕����ւ��ƊO�lj��C�H�����s�����ہA���ς��ꂽ�O�ς��A�j������ɏĎ��O�̊O�ςɋ߂��Ȃ�悤�ɉ��C���ꂽ�B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9E%A3%E5%9F%8E

|

|

��ށF���q

|

|

|

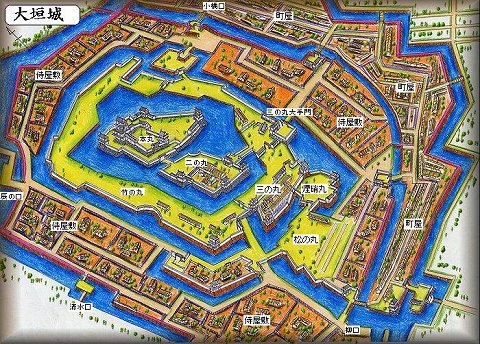

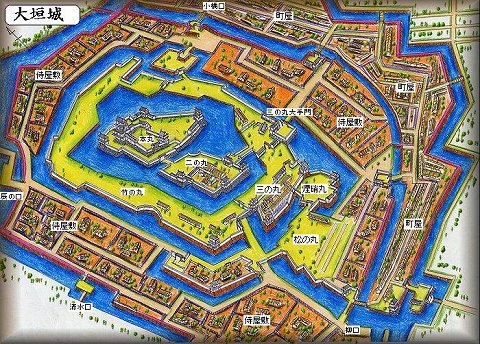

��_�钹�Ր}�B

���̎ʐ^�͏o�T�������L���Ă���Γg�p�Ƃ������Ƃ��]����̂���̃y�[�W���q���܂����B�u���ۏ�G�}�v�����ɍ쐬�������ϐ}�������ł��B

�˓c���̉��C��́A���s���ɖ{�ۂƓ�m�ۂ���ׁA���̎��͂��O�m�ۂň͂��A�X�ɊO���͑y�\�Ƃ��Ă��܂����B

�{�ۂɂ͖k�����ɓV��A3�d�E1���2�d�E��3��A��m�ۂɌ����E�Ȃ�3�d�E��4��A�O�m�ۂɂ�2�d�E4��A���E1��Ȃǂ����ĕ��ׂ��Ă��������ł��B

���݂ł͑唼���s�X�n�����Ď����A�ʉe������͖̂{�ۂ����ł��B

|

|

|

���݂̑�_��̐���Ƃ��Ďg���Ă��铌��B

��������������̂ł����A�{���͂����ɖ�͂���܂���ł����B

|

|

|

�V��B

�����͊փP���̐킢���e�[�}�ɂ����W�����s���Ă܂����A�փP���ŋL�O�قɓ����Ă����̂ł����̓p�X�B

|

|

|

�V��͊O�ϕ�������Ă��܂����A�Ί_�������̕����c���Ă��炸�A�����͂���܂���ł����B

����E���ł͔p��߂Ŕj�p����Ȃ������V�����������P�ŏĂ������Ă��܂��c�O�ł��B

|

|

|

���̋G�߂ɍĖK���܂����B

|

|

|

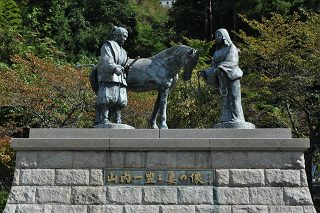

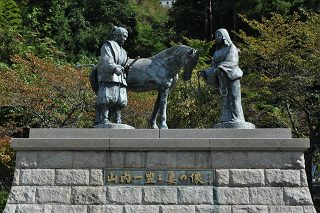

�V��Ɣ��Z��_�ˁE����ˎ�ł���˓c���S(�Ƃ���������)�̋R�n���B

|

|

|

�V��Ɗ����E(����)�B

|

|

|

|

|

��C�����N

|

|

�_����

(����ˎs) �͋[�V��

�z�����ւ̐N�U���_�Ƃ��鎖��ړI�ɁA�i�\7�N�i1564�N�j�ɕ��c�M���̖��߂ō]�n�������z�邵�A�����z�K��̎x��ƂȂ����B���̌�̓V��13�N�i1585�N�j�̋��X���߂ɂ���ˍU���̌��ʁA���̉Ɛb�E�R�c���\�Y�����ƂȂ����B���a���N�i1615�N�j�ɍ]�˖��{�̖��߂Ŕj�p����A��\�͐Ί_�Ɩx�݂̂��c�����B

1970�N�ɐ_���z�R�����L����O������z�Ɛ_���z�Ə��̑n��100���N�L�O�Ƃ��āA�͋[�V��Ɩ͋[��傪���z����Ă���B���݂͋��y�فA�z�R�����قȂǂ�����B

�@(Wikipedia���]��)�@http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%B2%A1%E5%9F%8E

|

|

��ށF��q

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|