|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

33. 高岡城

(富山県高岡市) 国の史跡

|

|

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

134. 富山城

(富山県富山市)模擬天守(国の登録有形文化財)

富山城は、越中国新川郡富山にあった平城で、加賀藩前田家の分家であった富山藩前田家の居城である。神通川の流れを城の防御に利用したため、水に浮いたように見え、「浮城」の異名をとった。当時の神通川は富山城の辺りで東に大きく蛇行しており、その南岸に富山城は築かれた。富山は北陸街道と飛騨街道が交わる越中の交通の要衝であった。

また、滝廉太郎の「荒城の月」の着想の元になった城の一つといわれている。現在、城跡は「富山城址公園」となっている。

(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E5%9F%8E

|

|

取材:大倉(文子による攻城記へ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

取材:文子

|

写真のコメントはWikipedia及び城址内の案内板の説明を参照しています。

|

|

室町時代の越中守護は畠山氏であったが越中には来任せず、東部を椎名氏、西部を神保氏を守護代として治めさせていた。富山城は1543年頃に越中東部への進出をもくろむ神保長職(じんぼうながもと)が、椎名氏の支配地であった神通川東岸の安住郷に築城したとされる。

しかし最近の発掘調査により室町時代前期の遺構が発見され、創建時期はさらにさかのぼると考えられている。

上杉謙信や一向一揆による攻撃があった富山城であるが、1582年織田信長の家臣の佐々成政が入城し大規模な改修を行った。

本能寺の変の後、羽柴秀吉と敵対した成政は、1585年秀吉自ら率いる7万の大軍に城を囲まれ降伏し(富山の役)、成政降伏後、秀吉自ら富山城に入り、越後の上杉景勝に対し会談を申し入れるが景勝が応じなかったため、富山城を破却し越中を引き上げた。

恩賞で越中三郡を得た前田家は利家の嫡子・利長を射水郡の守山城に入れた。その後越中の残る新川郡も加増され、利長は利家から家督と加賀の所領を譲られた。

関ケ原の戦いで東軍についた利長は富山城を再建、大改修を行い金沢城から移り住み隠居城とした。

1639年、加賀藩第三代藩主前田利常が次男の利次に10万石を与えて分家させ、富山藩が成立した。当初、居城として婦負郡百塚に新たに城を築くつもりであったが、藩の財政がそれを許さなかったため、1659年に加賀藩との領地交換により富山城周辺の土地を自領とし富山城を居城とした。

1661年、幕府の許しを得て富山城を本格的に修復し、また城下町を整え、以後富山前田氏13代の居城として明治維新を迎えた。

|

|

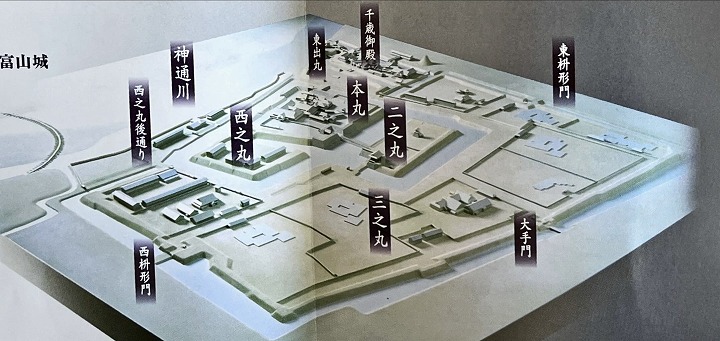

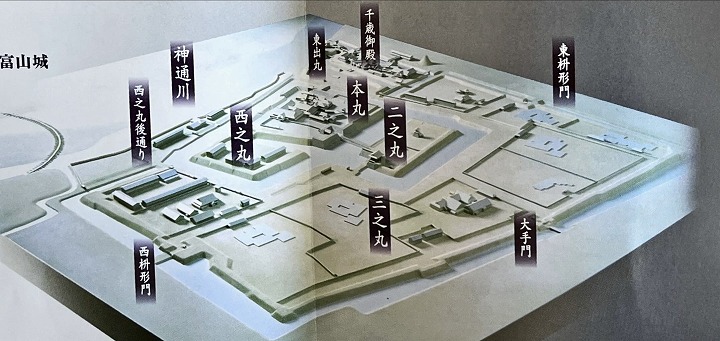

江戸時代後期の富山城。 〜パンフレットより〜

天然の要害である神通川を北面の守りとした後ろ堅固の梯郭式平城で、四周を水濠と河川とで2重に囲まれた10万石級の大名としては大規模な構えの城です。

現在は本丸と西の丸の一部が残り、富山城址公園となっています。

|

|

千歳御門。

富山藩10代藩主前田利保が1849年に東出丸の東側に隠居所として造営したのが千歳御殿で、その正門です。

総欅(けやき)造りの三間薬医門で、屋根は切妻造本瓦葺になります。

富山城唯一の現存建築遺構で、明治時代初期に赤祖父家に払下げられ移されましたが、その後富山市が寄贈を受けこの位置に移築しました。

現存する同形式の門は東大の赤門(旧 加賀屋敷御守殿門)だけとされ、貴重な城門です。

城址公園の再整備にあたって、千歳御門が移築された本丸東側全面が石垣造りとなったが、本来の富山城は石垣は主要な門の周囲のみで他の大部分は土塁の城であり、史実に基づいた復元ではないそうです。

|

|

|

|

|

模擬天守。(国の登録有形文化財)

当初の計画では、天守、櫓3基、櫓門3門を備える予定で幕府の修築許可を得ていたが、江戸時代の古図には天守の記載がなく、また発掘調査の結果からも天守は築かれなかったとみられています。

1954年に富山城跡の敷地一帯で富山産業大博覧会が開催され、鉄筋コンクリート構造による模擬天守が記念に建てられました。この模擬天守は富山市郷土博物館になっています。

模擬天守については賛否両論があります。ただ既に模擬天守や富山市郷土博物館の建物は、完成から50年以上を経過した歴史的な建造物として国の登録有形文化財に登録されており、文化財行政上は原則として維持管理されなければならない建造物となっています。史実・旧態とは異なっているが、模擬天守は建設後70年を超えており、模擬天守のある風景が現在の富山市を象徴する景観となっている面もあります。

|

|

|

|

|

|

|

135. 増山城

(富山県砺波市)国の史跡

|

|

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

猿倉城

(富山県富山市:旧上新川郡大沢野町)

猿倉城(さるくらじょう)は富山県富山市(旧上新川郡大沢野町)舟倉に在った城。舟倉城、船倉城、栂尾城、栂野城、戸加尾城、外川城、戸川城とも云う。

猿倉山(標高342m)の頂上部に在った山城で比高差は約180m。ほぼ直下に神通川を見下ろす場所に築かれており、築城者の素性を考慮すると神通川の水運に影響を与える意図があったと思われる。城域など、詳しい事は不明。

現在の城跡には「風の城」という西洋風の施設が建ち、風車が並ぶ。麓はスキー場となっており、往時は全く窺えない。石碑のみがかつてここが城であった事を辛うじて主張するのみで、案内板すら無い。

(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%BF%E5%80%89%E5%9F%8E

|

|

取材:大倉

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|