13�@�����s

|

���{�P�O�O���� |

|||||

|

�����{�P�O�O���� |

123. ��R�� |

124. �i���� |

|

��A�����N�i���{�̂P�O�O����j |

||

|

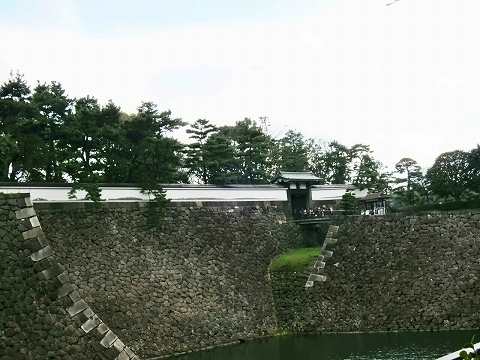

21. �]�ˏ� (�����s���c��) �d�v�������E���̓��ʎj�� �]�ˏ�́A�������L���S�]�ˁi���݂̓����s���c����c�j�ɂ�������ł���B�]�ˎ���ɂ����Ă͍]��i�������傤�j�Ƃ����Ăі�����ʓI�������ƌ����A�܂����c��i���悾���傤�j�Ƃ��Ă��B

�]�ˏ�͍�����n�̓��[�ɁA��J�㐙���̉Ɛb���c���z�������R��ł���B�ߐ��ɓ��쎁�ɂ���Ēi�K�I�ɉ��C���ꂽ���ʁA���\���͖�4���ƁA���{�ő�̖ʐς̏�s�ɂȂ����B �@(Wikipedia���]��)�@http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9F%8E |

||

|

��ށF��q�i���q�ɂ��U��L���j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��ށF���q |

�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia�y���c���O���z�[���y�[�W���Q�Ƃ��Ă��܂��B |

|

|

�c���O���}�b�v�B |

||

|

���c��(�O���c��)�B(���̏d�v������) |

||

|

���c�� �����(��)�ƘE��B

|

���c�� �E��B

|

|

|

�c����B(���̏d�v������) |

|

|

|

����B |

||

|

���� �����(��)�ƘE��B

|

���� �E��B

|

|

|

�j�[��B |

|

|

|

�≺��B |

||

|

|

|

|

|

���싴�ƕ����B |

||

|

|

|

|

|

�s���B |

|

|

|

�����E�B(�����ł͂��邪�A�֓���k�Ђő������߉�̂��ĕ���) |

||

|

|

|

|

|

�c������S��(��d��)�B |

|

|

|

�x�m���E�B(�����ł͂��邪�A�֓���k�Ђő������߉�̂��ĕ���) |

||

|

1657�N�̖���̑�œV�炪����������A�x�m���E�������̓V��Ƃ��Ă��܂����B����ȍ~�A���˂ł͍Č����܂ߓV��̌������T����悤�ɂȂ�A������̓V��ł����Ă��u��O�K�E�v�Ə̂���Ȃlj����̎p���������悤�ɂȂ�܂����B

|

|

|

|

���c�F�E�B(�����ł͂��邪�A�֓���k�Ђő������߉�̂��ĕ���) |

|

|

|

�]�ˏ�ɂ͌x���v���̋l���Ƃ��đ����̔ԏ�������܂������A���ݎc���Ă���̂�3�����ł��B |

|

|

|

�S�l�ԏ��B

|

���S�ԏ��B

|

|

|

�k�j����(�����͂˂�����)�̐Ί_�B |

|

|

|

���c���������Ƃ���̐Ί_�B

|

�V�_���̐Ί_�B

|

|

|

22. �����q�� (�����s�����q�s) ���̎j�� �����q��́A���c���ɖ{������������k�����̎O��ځE���N�̎O�j�E�k�����Ƃ��z�����������ɂ������R��ł���B1582�N���ɒz�邪�J�n����A1587�N���܂łɂ���܂ł̑�R��(�����q�s)���狒�_���ڂ����Ƃ����B �@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%9F%8E |

||

|

��ށF���q |

|

|

|

|

|

|

|

���؋ȗՁB(�v�Q�n��) |

|

|

|

���؋ȗւ���͔����q�s�X���悭�����܂��B |

|

|

|

�{�ېՁB(�v�Q�n��) |

|

|

|

���{�ȗՁB(�v�Q�n��) |

|

|

|

���q�ȗՁB(�v�Q�n��) |

|

|

|

�g���B(���ْn��) |

|

|

|

�g�����猩�����a�Ղ̐Ί_�B |

|

|

|

�g����n�����Ƃ���̐Ί_�B |

|

|

|

�Ռ��B(���ْn��) |

|

|

|

���a�ՁB(���ْn��) �o�y������Ղ͖��ߖ߂���A�ʒu���킩��悤�ɕ�����������Ă��܂��B �������Ɍ������͌Ռ�����̓����ŁA�����̖���C���[�W���Č��Ă����ؖ�(���Ԃ�����)�ł��B |

|

|

|

|

||

|

��B�����N�i�����{�̂P�O�O����j |

||

|

123. ��R�� (�����s�����q�s) ���̎j�� |

||

|

|

|

|

|

124. �i���� (�����s�`��) ���̎j�� |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

��C�����N |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||