|

|

|

|

��A�����N�i���{�̂P�O�O����j

|

|

16. ���֏�

(�Q�n������s) ���̎j��

���֏�(�݂̂킶�傤)�́A��썑(���������̂���)�ɂ������퍑����̕��R��ł���B

1512�N�����̒n���x�z���钷�쎁�ɂ���Ēz���ꂽ�B1566�N���c�R�͖��֏�ւ̑��U�����d�|���A���݂̏㐙���M�̉��R��҂������Đ��ɗ��邵���쎁�͖ŖS�����B

���̌�́A���c���A�D�c���A�k�����̏��L�ƂȂ�A1590�N�̖L�b�G�g�̏��c�������ɂ�闎���͓���ƍN�̊֓������ŁA���֏��12���������Ĉ�ɒ����ɗ^����ꂽ�B�����͖��֏���ߑ��s�ɉ���������1598�N�����Ɉڕ�����A����ɔ����Ė��֏�͔p��ƂȂ����B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%95%E8%BC%AA%E5%9F%8E

�ʐ^�̃R�����g��Wikipedia��隬���̈ē��y�����֏�Ճp���t���b�g���Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

�ȗ֔z�u�}�B

���쎁����̏�Ƃ͂��Ȃ�قȂ��Ă��āA�Ō�̈�ɒ�������ɋ߂��`�Ŏc���Ă��܂��B

|

|

��̊ہB

|

|

|

��x�Ɠy���B

��x�͖��֏���k�ɕ��f����x�ŁA�x�̓쑤�����Ƃ���Ă���̎�v���ł���k������邱�Ƃ��ł���������ʂ����Ă��܂����B���̖x��B��n�邱�Ƃ��ł���̂����̓y���ŁA��ŏI���̌`��ɕ������Ă��܂��B

�y����n�����Ƃ���͊s�n�o�B

|

|

|

��x�Ɗs�n�o���Ռ��B

|

|

|

��x�ؓy���̐Ί_�B

�y���̊�ꕔ�ɓy���߂̐Ί_�@�����Ŋm�F���A�Ί_�͖��ߖ߂��ĐV���ȐΊ_�����Ă��܂��B

|

|

|

�s�n�o�B

�쑤�ɏo�����鋒�_�ƂȂ�ȗցB

|

|

|

�s�n�o���Ռ���B

���@�����̌��ʁA8�̑b���������K���Ă��E���Ɛ������ꕜ������܂����B

|

|

|

�O�̊ہB

|

|

|

�O�̊ۂ̐Ί_�B

����ōł�����4.1m�̐Ί_���m�F���A�փP���̐킢�ȑO�̊֓��ł͗L���̋K�͂ł���A��ɒ������k�֓��̗v�̏�ɂӂ��킵���`�ʼn��C�����Ǝv���܂��B

�܂��A���̑w(�w��)�Ŋm�F���ꂽ�Ί_�͌Â������̂��̂ŁA���l�̐Ί_���k�����M���������C���Ă������`��ł��������Ă��邻���ł��B

|

|

|

|

|

|

�{�ۂ̖x�B

��30�`40m�A�[��10m�̋�x�ŁA�����̖x�͌��݂�2�{�̐[�������������ł��B

������؋��͖{�ې��Ռ�(�E�肪�{��)�ɉ˂��鋴�ŁA���@�����Ŋm�F���ꂽ�b�Δz�u�▥�֏�̈ڏ��ł��鍂���̖{�ۂɂ����鋴�̊G�}���Q�l�ɂ��ĉ˂������̂ł��B

|

|

|

�؋����猩���x�B

|

|

|

����̖{�ې��Ռ��͑b��4����A���̔z�u����2�K���Ă�������Ɛ�������A�����v�悪���邻���ł��B

|

|

|

��O�ȗցB

|

|

|

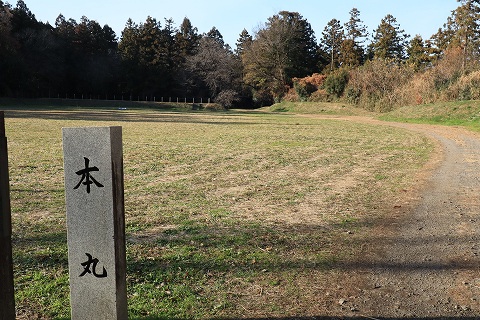

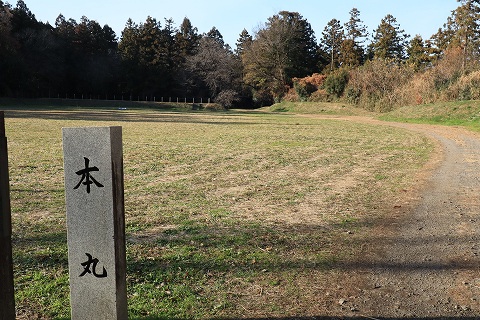

�{�ہB

|

|

|

17. ���R��

(�Q�n�����c�s) ���̎j��

���R��͌Q�n�����c�s�̂قڒ����ɂ��т���W��235.8���[�g���̋��R�ɒz���ꂽ�R��ł���B

1469�N�ɐV�c�ꑰ�̊⏼�Ə��ɂ���Ēz�邳��A������ɂ���ď��ƂȂ����R�ǎ��̎���ɑS�����}�����B

�㐙���M�═�c�����Ȃǂ̗L�͐퍑�喼�����10����ɋy�ԍU�����邪�A��x�����邷�邱�ƂȂ����̌��ł����ւ����B�������A���c���k�����̖d���ɗ����Ďx�z���ƂȂ��Ă���1590�N�A�L�b�G�g�̖k���������ɂ��p��ƂȂ����B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%94%B0%E9%87%91%E5%B1%B1%E5%9F%8E

�@(���c�s���R��Ճ��[�t���b�g���]��)�@

�ʐ^�̃R�����g�͏隬���̈ē��y�ё��c�s�g�o�����R��Ղ̃p���t���b�g����R��Ճ��[�t���b�g�̐������Q�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

��ށF���q

|

|

|

���R�钹�Ր}�B

���R��Ղ̃p���t���b�g���B

|

|

���R��Վ�v���B

���R��Ճ��[�t���b�g���B

|

|

����q�䉺�x�B

|

|

|

�����䉺�x�B(�C)

��Ղ�l�H�I�ɍ���đ������x�ł��B

���ԍ��͈ȉ��A��̃}�b�v�̔����������̈ʒu��\���܂��B

|

|

|

�����䉺�Ռ��B(�D)

�ʘH�̐��ʂɐΐς݂�����A���̐悪���ʂ����Ј��������������܂��B

|

|

|

�G�x�B(�E)

�G�x�̘e�ɂ͐Ί_������A�x��ɂ͒ʘH�������������ł��B

|

|

|

�n�ꉺ�ʘH�B(�F)

��ɂ���n�ꂩ�猩�����̂ŁA�ʘH�̍���̐�͍s���~�܂�ɂȂ��Ă��ēG��f�킹�܂��B

�G�̐N�����A��������ďォ��Ď�����̂ł��ˁB

|

|

|

�n��ȗցB(�H)

���Ռ�����镺���ҋ@�����Ǝv����ȗւł��B

|

|

|

��x�B(�I)

���R��̒��ň�ԑ傫�Ȗx�ŁA�����͒���46m�A��15m�A�[��15m�Ƃ�����K�͂Ȃ��̂����������ł��B

|

|

|

���̒r�B(�J)

�����ď�ɑς�����悤���������m�ۂ��邽�߂́u�����r�v�ł���ƍl�����܂��B

|

|

|

���Ռ��B(�K)

������������߂̒ʘH�����d�Ɏ���Ă������h�䋒�_�ł������ƍl�����܂��B

�G�ɑ��Ắu�Њd�v���A�����ɑ��Ắu�Ќ��v�������Ƃ����A�u�����邽�߂̋�ԁv�ł������Ƃ������邻���ł��B

�m���ɁA�����֓������u�ԁA���|����܂����B

|

|

|

��ȗցB(�M)

���i�ȗւł́A�Αg�݈�˚��A�Ε~���������i�Ζ�ɂ��j�A�J�}�h���Ȃǂ��������Ă���A�����̏�ł����������Ƃ����炩�ƂȂ�܂����B

�������Ɍ����錚��������ꏊ���O�m�ېՂŁA���ݖ��L�n�̂��ߗ�������܂���B

|

|

|

���m�r�B(�N)

��������u�����r�v�ł����A�z��ȑO�ɑ���ꂽ�A���Ɋւ����J���s�����߂̓y�n���o�y���Ă��Ă��邱�Ƃ���u���n�v�ł������悤�ł��B���̂��߁A�r�͐폟�F���J��Ȃǂ̋V���Ɏg��ꂽ�̂ł͂ƍl�����Ă��܂��B

|

|

|

��䏊�ȗւ̑�P���L�B

����800�N�Ƃ������ƂŁA���R�邪�z�邳���O���炱���ɂ���܂��B

|

|

|

����(�{��)�B

�{�ېՂɂ͖����ɂȂ��Ă���A���̒n�o�g�̐V�c�`����Ր_�Ƃ���V�c�_�Ђ���������܂����B

�V�c�`��͊��q���{��łڂ����ƂɌ��т����������A�쒩���ɂ����������ƑΗ����펀�����l�ł��B

|

|

|

�{�ۂ��猩���i�F�B

���ɂ��~�肻���ȓV�C�������̂ʼn���ł��܂����A�����͉��썑(�Ȗ،�)�������ʂŁA���̏�͏�썑(���������̂���)�Ɖ��썑(�������̂���)�̍����ɂ���̂��킩��܂��B

|

|

|

|

|

��B�����N�i�����{�̂P�O�O����j

|

|

115. ���ӓ���

(�Q�n���݂Ȃ��ݒ�) ���̎j��

|

|

|

|

|

116. ���c��

(�Q�n�����c�s) �s�̎j��

|

|

|

|

|

117. ��C��

(�Q�n������Ȓ�) ���̎j��

|

|

|

|

|

|

|

��C�����N

|

|

�����

(�Q�n������s) �s�̎j��

�����͏�썑(���������̂���)�Q�n�S�ɂ���������ł���B

���֏��ƂȂ��Ă�����ɒ������A1597�N�ƍN�̖��ɂ��A���c�������Ŕp��ƂȂ����a�c��Ղɋߐ���s��z�����B���̒n�͒��R���ƎO���X���̕���_�ɓ������ʂ̗v�Ղł���A���̊Ď����s���邪�K�v�Ƃ��ꂽ���߂ł���B��1598�N�����͖��֏邩��z�钆�̍����Ɉڂ�A���ւ�蒬�Ƃ�Ў����ڂ��ď鉺����z�����B

1600�N�̊փ����̐킢�̌�A�����͋ߍ]�����a�R��Ɉڕ��ƂȂ�A���̌�̏��͕���喼���ڂ܂��邵������ւ�����B

1873�N�̔p��߂ɂ�葶��ƂȂ藤�R���u����A�Ȍ㌚�����͈ڒz�������͔j�p����A�{�ۂ��̊ۂ̖x�͖��ߗ��Ă��A���݂ł͎O�̊ۂ̖x�Ɠy�ۂ��킸���ɐ̖̂ʉe���Ƃǂ߂Ă���݂̂ł���B

�@(Wikipedia���]��)�@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%94%B0%E9%87%91%E5%B1%B1%E5%9F%8E

|

|

��ށF���q

|

|

|

�O�̊ۂ̖x�B

|

|

|

�O�̊ۂ̓y�ہB

���͍��̖��A�����A���̈�т͍��̖����ɂȂ��Ă��܂��B

|

|

|

���E�B

�{�ۂɂ͓V���p�̌�O�K�E������A��������͂ނ悤��4�̋��E������܂����B����1�����E�ŁA�p���_�Ƃɕ����������ڒz����Ĕ[���Ƃ��ė��p����Ă��܂������A�Q�n���̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�̂����ɎO�̊ۂ̖͋[�Ί_��Ɉڒz��������܂����B

|

|

|

����B

���̖���A�{���͖{�ۂɂ���ʗp��Ƃ��Ďg���Ă��܂����B��������_�Ƃɕ����������Ă����̂��A���E�߂��Ɉڒz��������܂����B

|

|

|

|

|

|

|

|

|