|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

11. 二本松城

(福島県二本松市) 国の史跡

二本松城は、陸奥国安達郡の「白旗が峰」に築かれた平山城で、別名霞ヶ城と呼ばれる。

15世紀前半、室町時代中期に二本松(奥州畠山)氏が最初にこの地に城を築いたが、戦国時代に二本松氏は伊達政宗によって滅ぼされた。

豊臣秀吉の奥州仕置により二本松城は会津領となり、二本松城はその支城として城代が置かれた。江戸時代に入り蒲生氏や加藤氏が入城したが、1643年に白河小峰城より丹羽長秀の孫・光重が入城し、城の大改修を行った。以後、明治維新まで丹羽氏の居城となった。

1868年7月戊辰戦争の新政府軍との戦いで、藩兵の大半が白河口に出向いている隙をつかれ、新政府軍が二本松城下に殺到し、僅か1日の戦闘において落城した。

1993年から1995年にかけて本丸の修復、復元工事がなされ、天守台や本丸石垣が整備されている。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%9C%AC%E6%9D%BE%E5%9F%8E

写真のコメントは城址内の案内板の説明や県立霞ヶ城公園ホームページを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

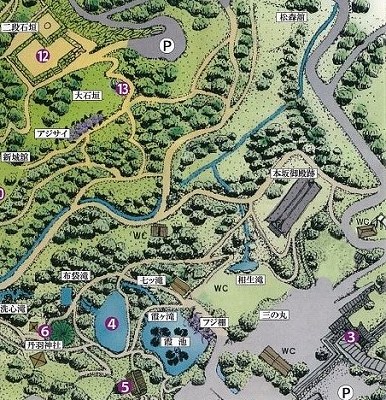

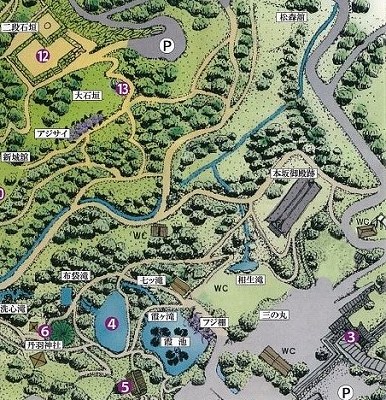

現在の城址公園図。

麓の居館と、標高345mの「白旗が峰」に築かれた城郭からなる梯郭式の平山城です。しかし、丹羽氏が入城してからは本丸はほとんど機能せず、城の中心は山麓に移りました。

⑫が本丸で三の丸から結構登ります。

|

公園図は県立霞ヶ城公園ホームページより。

|

|

箕輪門(地図③)。

戊辰戦争によって消失したが、1982年に再建されました。

|

|

|

箕輪門(城内側より)。

|

|

|

洗心亭。(地図⑤)

城内に唯一残る江戸時代の建造物で、霞ヶ城内の庭園にいくつかあった茶室の一つ「墨絵の茶屋」です。

|

|

|

本丸跡。(地図⑫)

1991年に実施した発掘調査で、はじめて本丸の形状と規模が判明したそうです。

そして、1993年から1995年にかけて本丸の修復工事がなされ、本丸石垣や天守台が整備されました。

石垣の特徴的な積み方のひとつである慶長期(1596~1615)の「穴太(あのう)積」や、元和(1615~1624)・寛永(1624~1644)期の各様式のほか、江戸後半期の様式が確認できたため、修復にあたっては、その石積み様式を活かしています。

|

|

|

|

|

桝形虎口。

|

|

|

天守台。

|

|

|

元和・寛永期の様式の石垣。

打込み接ぎですね。

|

|

|

この石垣の内部に、旧石垣が見つかっています。

旧石垣は野面積みの穴太(あのう)積で、慶長期の初期、会津藩主蒲生氏郷に抱えられた石積み技術者集団「穴太衆(あのうしゅう)」によるものです。

|

|

|

上で見つかった旧石垣は保存のため埋め戻したため、それを移築復元した石垣です。

|

|

|

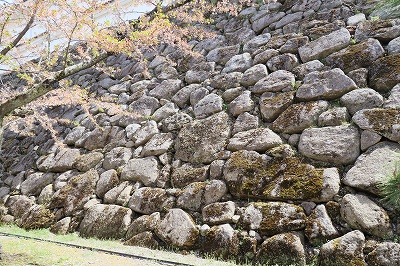

本丸下南面大石垣。

二本松城で最も古い石垣で、慶長期の初期の穴太(あのう)積です。

|

|

|

大手門跡。

箕輪門から1Kmほど下った奥州街道近くにあります。大手門は初代藩主丹羽光重が築造を望んだが、藩財政の問題で造られず、9代のときにやっと建てられました。

亀の甲羅のような切込み接ぎの「亀甲積み」です。

|

|

|

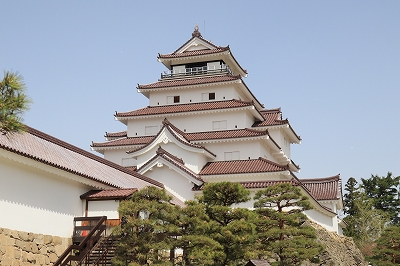

12. 若松城

(福島県会津若松市) 国の史跡・外観復元天守

若松城は、陸奥国会津郡にあった城で、同名の城が他にあるため、会津若松城とも呼ばれ、地元では別名の鶴ヶ城と呼ばれることが多い。

本丸を中心に西出丸、北出丸、二の丸、三の丸が周囲に配置されていた梯郭式の平山城である。

1384年蘆名直盛が館を造ったのが若松城のはじまりとされる。1589年、伊達政宗は豊臣秀吉の制止を無視して蘆名氏を滅ぼし、当時黒川城と呼ばれていた城を手にした。しかし、政宗は1590年に秀吉に臣従し、会津を召し上げられた。

代わって黒川城に入ったのは蒲生氏郷で、1592年より近世城郭に改造し、地名を黒川から若松に改め、翌年望楼型7重の天守が完成し、城の名は「鶴ヶ城」と改められた。その後、上杉景勝、江戸時代に入り再度蒲生氏、加藤氏と城主が変わり、加藤氏の時代の1611年の会津地震で天守が倒壊したため城の大改修が行われ、5重5階の層塔型天守に組みなおさせている。1643年加藤氏が改易され、3代将軍徳川家光の弟の保科正之が入封し明治維新まで会津松平家(保科氏から改名)の居城となった。1868年、戊辰戦争で会津勢の立て篭もる鶴ヶ城は新政府軍に包囲され砲撃を受けた。1か月間籠城の後、板垣退助による降伏勧告を受諾して開城した。

1874年に天守をはじめとする建造物はすべて解体されたが、城跡を旧会津藩士遠藤敬止が私財で払下げを受け旧藩主松平家に寄付し、昭和初期には若松市に譲渡され史跡指定を受けた。戦後1965年、天守が取り壊し前の古写真を元に鉄筋コンクリート造により外観復元され、2011年には黒瓦だった天守の屋根瓦を解体される以前の赤瓦葺に復元した。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E6%9D%BE%E5%9F%8E

写真のコメントは鶴ヶ城ホームページを参照しています。

|

|

取材:文子

内堀より内側のエリアは、戊辰戦争当時の縄張がほぼ残されています。

|

|

太鼓門。

加藤氏の大改修により大手門となりました。

それまで東側に大手門があり北側は崖だったそうで、そのときに西出丸、北出丸も造られました。

|

|

|

武者走り。(石垣・土塁の内側に設けられた小径)

V字型になっているのが、若松城の特色だそうです。

|

|

|

表門(鉄門)。

鶴ヶ城の本丸に通じる正面玄関です。

追手側から見て天守閣の裏側にあることから、戊辰戦争の籠城の際には城内でもっとも安全な場所とされ、ここで寝泊りしたそうです。

|

|

|

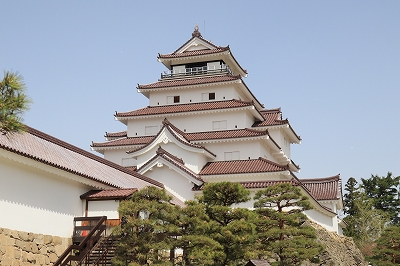

天守。

当初西日本で発達した黒瓦が葺かれていましたが、北国・雪国ならではの低温や積雪に耐えられるように、鉄分を多く含んだ釉薬を用いた赤瓦が会津で開発され、奥州各地に広まっていきました。

|

|

|

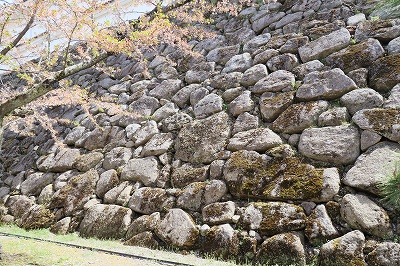

天守台の石垣は蒲生氏郷の時代に造られた野面積みです。

|

|

|

角もまだ算木積みでないです。

|

|

|

茶室麟閣。

千利休の養子にして女婿・少庵が会津にかくまわれた際に建てられたと伝えられる茶室です。

|

|

|

御三階跡。

本丸内唯一の高層櫓で、明治時代に若松城が解体される前に市内の阿弥陀寺に移築され現存しています。

|

|

|

阿弥陀寺に移築された御三階。

外観上は三階ですが、内部が四層になっており密議の場所として使用されたといわれています。

本丸大書院から御三階と共に同寺に移された唐破風の表玄関は、御三階の玄関に転用されています。

|

|

|

廊下橋。

蒲生氏時代は、こちらが大手門でした。

その名が示すように、屋根の付いた橋だったのではないかと考えられています。

|

|

|

高石垣。

|

|

|

若松城歴代城主。

|

|

13. 白河小峰城

(福島県白河市) 国の史跡・木造復元天守

白河小峰城は、陸奥国白河郡の小峰ヶ岡という丘陵にあった平山城である。

白河小峰城は南北朝時代の1340年に結城親朝が築城したのが始まりとされ、1590年、城主の白河結城氏が豊臣秀吉の奥州仕置により改易されるとこの地は会津領となり城代が置かれた。1627年に丹羽長重が10万石で棚倉城(福島県棚倉町)から移封され白河藩が設立すると、幕命により1629年より城郭の大改築に着手、3年の歳月を費やして1632年に完成した。

その後7家21代の城主の交代があったが、1867年最後の阿部氏が棚倉藩に移封された後、白河藩は幕領となり城は二本松藩の丹羽氏の預かるところとなる。1868年、白河小峰城は戊辰戦争の激しい攻防の舞台となり、大半を焼失し落城した(白河口の戦い)。

1991年、史跡公園として整備され、天守相当の三重櫓が当時の史料に基づいて木造復元された。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%B0%8F%E5%B3%B0%E5%9F%8E

写真のコメントは城址内の案内板の説明を参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

本丸図。(マル数字は説明文で使用)

東北地方では珍しい総石垣造りの城で、阿武隈川を背にした北端に本丸が位置し、本丸の南に二の丸、三の丸と広がっている梯郭式の縄張りである。

|

|

本丸南側の石垣。

地元の白河石を使った石垣です。

|

|

|

打込み接ぎだと思いますが、素晴らしい石垣です。

|

|

|

清水門跡(①)から本丸へ。

|

|

|

清水門正面の同心半円形状の石積み。

|

|

|

前御門。(②)

本丸の正門にあたり、1994年に江戸時代の史料に基づいて木造で復元しました。

三重櫓から前御門、多門櫓、桜之門と、櫓と門が続いていたそうです。

|

|

|

三重櫓。(③)

天守代わりであった複合式層塔型3重3階の櫓で、1991年に江戸時代の史料に基づいて木造で復元し、木造復元天守の城の1つになっています。

江戸時代の武家諸法度や一国一城令の発布により、幕府への配慮から天守とは称さなかった「実質上の天守」であった櫓をもつ城が多くあります。

|

|

|

桜之門跡。(④)

裏門にあたります。

|

|

|

帯曲輪門跡。(⑤)

帯曲輪に出る門です。

|

|

|

帯曲輪。(⑥)

本丸を西側から北側にかけて取り囲む場所で、ここから見る石垣もカッコイイ。

|

|

|

小峰城で一番古いと考えられる石垣で、慶長期(1596~1615)頃に築かれたと考えられています。

|

|

|

矢之門跡。(⑦)

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

110. 三春城

(福島県三春町) 町の史跡

|

|

|

|

|

111. 向羽黒山城

(福島県会津美里町) 国の史跡

|

|

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|