|

|

|

|

■Aランク(日本の100名城)

|

|

6. 盛岡城

(岩手県盛岡市) 国の史跡

盛岡城は、陸奥国岩手郡の北上川と中津川の合流地の丘陵に築かれた連郭式平山城である。

1590年、三戸(現青森県三戸町)を拠点にし陸奥国北部を勢力下に置く南部氏が、豊臣秀吉により現岩手県の5ヶ郡の所領を安堵され、さらに翌年、九戸氏を倒し三戸城から九戸城に本拠を移し2ヶ郡が加増された。蒲生氏郷や浅野長政より九戸では北辺に過ぎるとの助言を受け、1598年不来方(こずかた)の地(現盛岡市)を本拠とすべく築城を開始した。

関ヶ原の戦いで東軍に属したため所領を安堵され、慶長年間(〜1615年)には総石垣の城としてほぼ完成し、地名を「不来方」から「盛岡」に改めた。

築城と共に城下町の建設を進め、中津川以北の湿地帯を埋め立てて市街地とした。また、中津川には「上ノ橋」「中ノ橋」「下ノ橋」が架けられた。

1871年廃藩置県により廃城となり、ほとんどの建物が解体移築された。1906年に跡地は岩手公園として開園し、現在は総合公園となっている。

(Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%9B%E5%B2%A1%E5%9F%8E

写真のコメントはWikipedia及び盛岡城跡公園ガイドマップや盛岡市ホームページを参照しています。

|

|

取材:文子

|

|

|

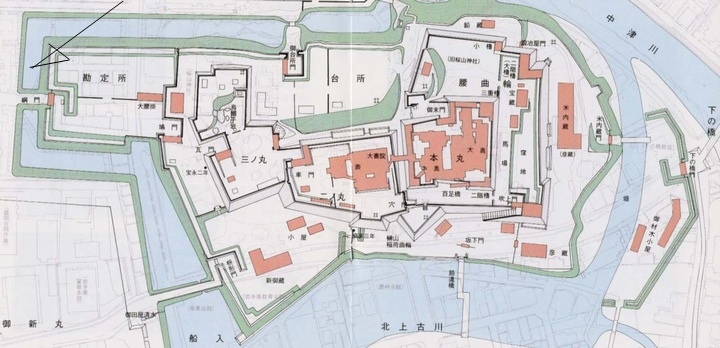

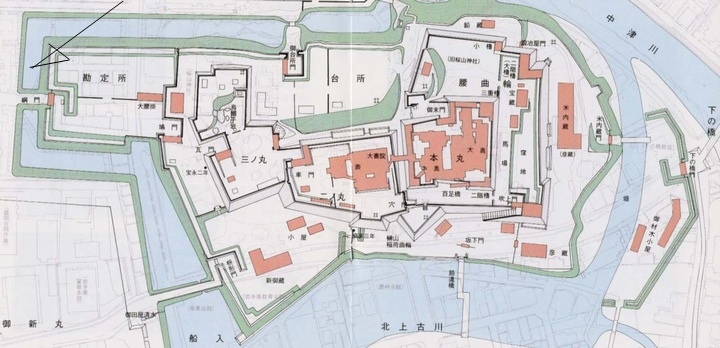

盛岡城全体図。

本丸の北側に二の丸が配され、本丸と二の丸の間は空堀で仕切られ現在は朱塗りの橋が架かっているが、存城当時は廊下橋が架けられていました。さらにその北側に三の丸が配され、本丸を囲むように腰曲輪、淡路丸、榊山曲輪が配されていました。

全体図は盛岡市ホームページより。

|

|

二の丸西側の高石垣。

このあたりが城内で一番高い石垣で14mあるそうです。

|

|

|

本丸南側の淡路丸から見た天守台の石垣。

幕府への遠慮から天守は築かれず、天守台に御三階櫓が建造され代用とされていたそうです。

桜が散り始めてはいましたが満開です。

|

|

|

本丸。

木の向こうに見えるのは、最後の盛岡藩主の長男である南部中尉が日露戦争で戦死し、その銅像の台座です。太平洋戦争中の金属類回収令で銅像が供出されて以降、戦後も復元される事なく台座のみ残されているそうです。

|

|

|

本丸門。

|

|

|

本丸東側の石垣。

このあたりの石垣は盛岡城で最も古い石垣と考えられ野面積みです。

|

|

|

|

|

|

渡雲橋(廊下橋跡)。

堀切を橋でつないでいます。

|

|

|

二の丸東側の石垣。

私が一番カッコイイと思った石垣です。

手前やその向こうの低い石垣は、石垣の崩壊を防ぐために後から補強で積まれた「はばき石垣」です。

|

|

|

二の丸。

|

|

|

右上が三の丸。

|

|

|

台所曲輪跡から見た、二の丸の石垣。

あちこちで石垣の修復工事を行っていて、立ち入り禁止の場所もありました。

|

|

|

|

|

■Bランク(続日本の100名城)

|

|

104. 九戸城

(岩手県二戸市) 国の史跡

|

|

|

|

|

|

|

■Cランク

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|