02 青森県

|

日本100名城 |

||||

|

続日本100名城 |

103. 浪岡城 |

|

4. 弘前城 (青森県弘前市) 重要文化財・国の史跡・現存天守 弘前城は、陸奥国鼻和(はなわ)郡にあった城で、江戸時代に建造され、弘前藩津軽氏4万7千石の居城として、津軽地方の政治経済の中心地となった。 (Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

天守。(国の重要文化財)

|

|

|

|

天守から見た岩木山と咲き始めの桜。

|

二の丸東門。(国の重要文化財)

|

|

|

内堀。

|

外堀。

|

|

|

5. 根城 (青森県八戸市) 国の史跡 根城は、陸奥国糠部郡(ぬかのぶぐん)にあった城で、本丸・中館・東善寺・岡前舘・沢里館の5つの館(曲輪)が連なる連郭式の平山城である。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

|

|

|

|

旧八戸城東門。 |

|

|

|

堀跡。(配置図①) |

|

|

|

堀跡。(配置図②) |

|

|

|

中館址。(配置図③) |

|

|

|

本丸。(配置図④) |

|

|

|

木橋。 |

|

|

|

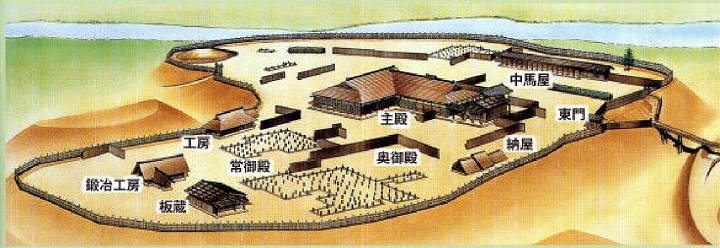

本丸跡の復原図。 復原図は八戸市博物館ホームページより。

|

||

|

東門。 |

|

|

|

中馬屋。 |

|

|

|

納屋。 |

|

|

|

主殿。 |

|

|

|

主殿内部。

|

|

|

|

主殿・広間。 |

|

|

|

常御殿。

|

奥御殿。

|

|

|

工房。 |

|

|

|

鍛冶工房。

|

|

|

|

板蔵。

|

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

103. 浪岡城 (青森県青森市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||